在快手短视频平台上,刷赞行为作为一种“流量捷径”,长期游走在灰色地带,而其与账号封禁的关联性,始终是创作者与营销方关注的焦点。事实上,在快手短视频平台上刷赞行为确实存在明确的账号封禁风险,且这种风险并非危言耸听——随着平台算法迭代与监管升级,虚假流量操纵已从“隐性违规”升级为“高危红线”,轻则限流警告,重则直接封号。要理解这一结论,需从刷赞行为的本质、平台的检测逻辑、封禁的具体触发条件及用户认知误区等多个维度展开分析。

刷赞行为:虚假流量的“双刃剑”属性

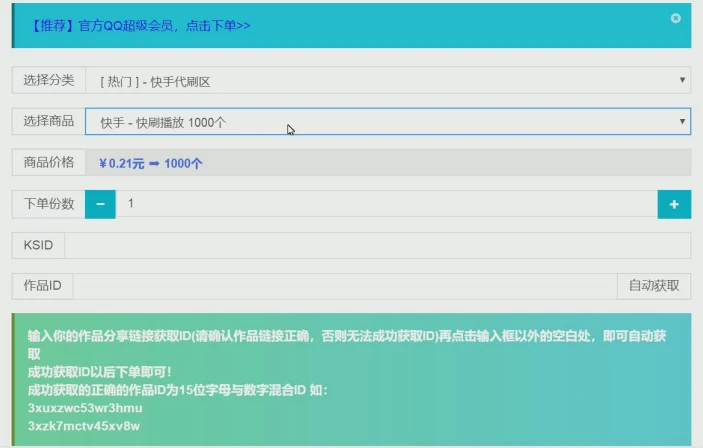

刷赞,即通过非自然手段(如第三方工具、刷单群、人工点击等)快速提升视频点赞量,其本质是对平台流量分发机制的恶意干扰。快手作为以“老铁文化”和真实互动为核心的短视频平台,其算法核心在于“完播率、互动率、粉丝转化率”等真实数据指标。点赞作为互动行为的重要一环,本应反映用户对内容的真实认可,而刷赞行为通过伪造数据,不仅扭曲了平台的内容评估体系,更破坏了公平竞争的创作环境。对于部分用户而言,刷赞看似能快速获得“数据面子”,实则埋下了“账号里子”崩塌的隐患——当虚假数据与真实行为背离时,平台的风控系统早已将其纳入“可疑目标”。

平台检测机制:算法+人工的“天网”体系

快手对刷赞行为的打击并非“事后追惩”,而是通过“事中监测+事后分析”的双重机制实现精准识别。在算法层面,平台会构建多维数据模型,重点监测点赞行为的异常特征:例如,同一IP地址短时间内大量点赞不同视频、点赞量与完播率/评论量严重失衡(如点赞过万但评论不足十条)、非活跃账号(刚注册无内容发布)突然高频点赞等。这些异常数据会被系统标记为“疑似刷赞”,触发人工审核介入。人工审核团队则会进一步核查账号行为轨迹,包括设备指纹、登录环境、关注列表、历史内容质量等,综合判断是否存在批量操作。值得注意的是,快手近年来已将“刷赞”与“刷粉、刷评论”合并为“流量造假”类违规,采用“零容忍”策略——这意味着即便少量刷赞,一旦被系统捕捉,也可能面临处罚。

账号封禁的触发逻辑:从“警告”到“死刑”的阶梯式处罚

在快手平台上,刷赞行为导致的账号封禁并非“一刀切”,而是根据违规情节严重程度,阶梯式升级。对于初犯且情节较轻者(如少量刷赞、首次被系统识别),平台通常采取“限流警告”措施,即降低视频推荐量,并在后台发送违规提醒,要求用户停止异常行为。若用户无视警告继续刷赞,或单次刷赞规模较大(如单日点赞量超过正常用户百倍),则可能触发“短期封禁”(3-7天),期间账号无法发布新内容、互动功能受限。而最严重的“永久封禁”则通常出现在以下情形:长期、大规模刷赞(如使用第三方工具批量操作)、涉及商业变现账号(如电商达人、MCN机构合作账号)的恶意流量造假,或与其他违规行为(如内容抄袭、传播虚假信息)叠加。值得注意的是,快手对“黑灰产产业链”的打击尤为严厉——若账号被证实参与刷赞交易(如购买刷赞服务、为他人提供点赞资源),即便未直接刷赞,也可能被关联封禁。

用户认知误区:“小范围刷赞安全”是最大陷阱

许多用户存在“少量刷赞不会被检测”的认知误区,认为只要控制数量、分散操作就能规避风险。然而,快手算法的精准度远超想象:即便单次只刷几十个赞,若长期、持续进行,仍会因“数据异常累积”被系统识别。例如,某账号日常视频点赞量稳定在100左右,某条视频突然激增至1000,且点赞用户多为无头像、无内容的“僵尸号”,这种“突兀式增长”极易触发警报。此外,部分用户误以为“更换设备或网络IP”就能逃避检测,但快手已通过设备指纹技术,可跨设备、跨网络识别同一用户身份,刷赞操作的“隐蔽性”正在被不断削弱。更值得警惕的是,刷赞行为不仅危及账号安全,还可能导致“信用分降低”影响后续流量扶持,甚至因“数据造假”被平台纳入创作者黑名单,失去申诉机会。

合规运营:真实互动才是账号长久之策

面对刷赞的高风险,创作者的核心策略应回归“内容本质”与“自然互动”。快手平台始终将“优质内容”作为流量分发的核心逻辑,与其将赌注在虚假数据上,不如通过优化内容选题、提升完播率、引导用户评论转发等真实互动行为,积累账号权重。例如,针对快手用户偏好“接地气、强共鸣”的内容特点,创作者可深耕垂直领域(如三农、生活技巧、剧情短剧),通过“评论区互动引导”(如提问“你们遇到过这种情况吗?”)、“粉丝专属福利”(如点赞抽奖)等方式,激发用户自然点赞。此外,合理利用平台工具(如“快手小店”“直播引流”)促进粉丝转化,也能有效提升账号活跃度,形成“内容-互动-变现”的良性循环。

归根结底,在快手短视频平台上,刷赞行为与账号封禁的关联并非“偶然”,而是平台生态治理的必然结果。当虚假流量成为内容创作的“毒药”,真实互动才是账号存续的“解药”。对于创作者而言,与其在数据造假的红线边缘试探,不如沉下心打磨内容——毕竟,能真正留住用户和平台青睐的,从来不是冰冷的点赞数字,而是那些能触动人心的真实故事与价值。