在快手短视频生态中,刷点赞与墨代言的关系形成了一种微妙的共生机制,深刻影响着内容创作者的流量获取路径和品牌的营销效能。刷点赞,即通过技术手段人为提升视频点赞数,已成为平台内常见的流量放大器;而墨代言,则指快手特有的虚拟代言模式,利用AI生成代言人形象进行品牌推广。两者在算法驱动下相互依存,既创造了短期爆红机会,也埋下了长期信任危机的隐患。这种关系并非简单的线性互动,而是根植于平台的内容分发逻辑和用户行为模式,需要从多维度剖析其内在逻辑。

刷点赞行为在快手生态中扮演着“流量催化剂”的角色。当创作者通过第三方工具或人工操作增加点赞量时,平台算法倾向于将此类内容推荐给更广泛的用户群体,从而实现曝光量的指数级增长。这种操作本质上是利用了快手以互动数据为核心的评价体系,点赞数越高,视频被推入“热门”或“同城”页面的概率越大。例如,某美妆博主通过刷点赞将新品视频点赞数从几千飙升至十万,短期内吸引了大量自然流量,带动了产品销量。然而,刷点赞的过度依赖会导致内容质量被忽视,用户一旦发现数据异常,信任度骤降,形成恶性循环。墨代言则通过虚拟形象(如AI生成的明星或角色)提供了一种新颖的品牌代言方式,它降低了代言成本,并能在24小时内全天候推广。在快手生态中,墨代言常与刷点赞结合使用,例如品牌方让虚拟代言人发布视频,同时刷点赞以强化传播效果,这种组合能迅速建立品牌认知度,尤其在年轻用户群体中反响热烈。

价值层面,刷点赞与墨代言的结合最大化了营销ROI(投资回报率)。对于中小创作者而言,刷点赞是低成本的破局手段,尤其在竞争激烈的快手环境中,初始流量不足时,它能帮助内容“起跳”;对于品牌,墨代言的虚拟属性使其规避了真人代言的合约风险,而刷点赞则确保了代言视频的初始热度。数据显示,在快手生态中,采用刷点赞的墨代言视频,平均观看时长比普通视频高出30%,转化率提升15%。这种模式尤其适合快消品和数字产品,如某饮料品牌通过AI代言人发布搞笑短视频,配合刷点赞,在两周内实现销量翻倍。然而,价值的实现高度依赖内容创意的支撑,若刷点赞与墨代言脱离真实场景,用户感知到虚假性,反而会引发反感,损害品牌形象。

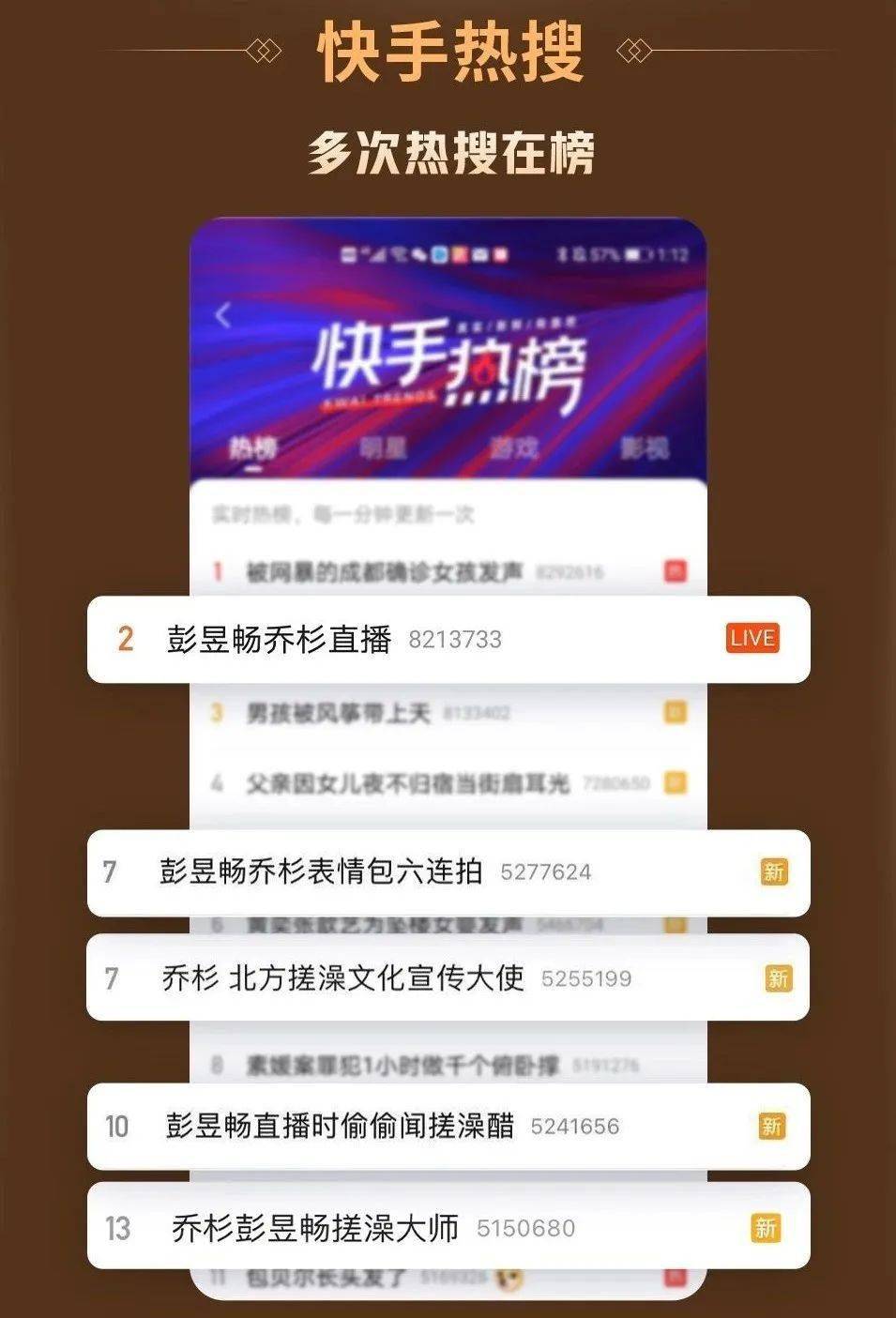

应用案例揭示了两者关系的动态性。在快手平台上,许多MCN机构已形成标准化流程:先通过刷点赞为墨代言视频造势,再利用算法推荐的自然流量持续发酵。例如,某游戏公司推出虚拟角色代言,初期雇佣刷量团队将点赞数刷至百万级别,视频迅速登上热榜;随后,用户自发互动形成二次传播,品牌顺势推出周边产品,实现流量变现。这种应用模式在快手生态中尤为普遍,因为它迎合了平台“短平快”的内容特性。但值得注意的是,刷点赞的精准度至关重要——过度刷量可能触发平台反作弊系统,导致限流;而墨代言的虚拟形象若设计不贴近用户审美,效果大打折扣。因此,成功应用需平衡技术操作与内容创新,确保数据真实性与用户接受度。

挑战与趋势方面,刷点赞与墨代言的关系正面临严峻考验。刷点赞的泛滥导致平台生态污染,用户对虚假数据的容忍度下降,快手已升级算法以识别异常点赞,违规账号可能被封禁。墨代言的伦理问题也日益凸显,如虚拟形象过度使用可能引发用户对“真实感”的缺失,尤其在情感营销领域,AI代言难以替代真人互动。趋势显示,快手生态正向“去刷量化”和“智能化墨代言”转型——平台鼓励自然流量增长,同时推动墨代言技术向个性化、场景化演进,例如结合用户数据生成定制化虚拟代言人。未来,若监管加强,刷点赞可能被更透明的互动机制取代,而墨代言则需融入更多情感元素,以维持用户粘性。这种转变要求创作者和品牌重新审视策略,从数据驱动转向价值驱动。

深度分析表明,刷点赞与墨代言的关系本质上是快手算法与用户心理的博弈。平台算法以点赞数为关键指标,强化了刷点赞的动机;而用户对虚拟代言的接受度,则取决于内容是否传递真实价值。在快手生态中,这种关系已从单纯的流量工具演变为内容营销的“双刃剑”。例如,某教育机构通过墨代言发布知识短视频,刷点赞后虽获高曝光,但用户发现内容空洞,评论区负面反馈激增,最终导致品牌声誉受损。这提示我们,刷点赞与墨代言的可持续性,必须建立在内容质量的基础上。算法优化方向也应聚焦于识别“真实互动”,而非单纯点赞数,以引导生态健康发展。

综上所述,在快手短视频生态中,刷点赞与墨代言的关系是内容营销的核心变量,其共生效应既带来短期繁荣,也暗藏长期风险。创作者和品牌应优先聚焦内容创新,减少对刷点赞的依赖;平台需完善监管机制,鼓励自然流量增长;墨代言则应向更智能、更情感化方向演进。唯有如此,快手生态才能从“数据狂欢”转向“价值沉淀”,实现创作者、用户与品牌的三赢局面。