在抖音上频繁刷点赞这种行为究竟有什么具体作用和价值需要思考吗?这已成为当下短视频生态中一个不可忽视的现象。当用户手指在屏幕上不断滑动、点赞,当创作者为了数据焦虑地催促“双击点赞”,当平台算法将点赞量作为核心分发权重时,“频繁刷点赞”早已超越简单的互动行为,演变成交织着心理机制、商业逻辑与平台规则的社会行为,其背后的作用与价值值得深入剖析。

一、行为解构:频繁刷点赞的多重动机与心理动因

频繁刷点赞的主体并非单一,其动机也呈现多元化。对普通用户而言,点赞首先是一种“即时反馈”的满足。心理学中的“操作性条件反射”理论指出,当行为带来积极结果(如点赞提示音、小红点),个体会强化该行为。抖音的点赞反馈以毫秒级速度呈现,这种“即时奖励”刺激多巴胺分泌,形成“点赞-快感”的正向循环,让用户在无意识中陷入“刷点赞”的惯性。

对创作者而言,频繁刷点赞则更多源于“数据焦虑”。在抖音的流量逻辑中,点赞量是衡量内容热度、影响算法推荐的关键指标。一条视频的初始点赞量直接决定其能否进入流量池,因此创作者会通过引导粉丝“点赞”“转发”,甚至通过“互赞群”“刷量工具”人为提升数据,这种“数据驱动”的行为本质是对平台规则的被动适应。更深层次看,点赞量已成为创作者的自我价值符号——高点赞意味着内容被认可,创作者在虚拟社交中获得“存在感”与“成就感”,这种心理需求驱动着他们对“频繁点赞”的执着。

三、平台视角:点赞作为算法生态的核心齿轮

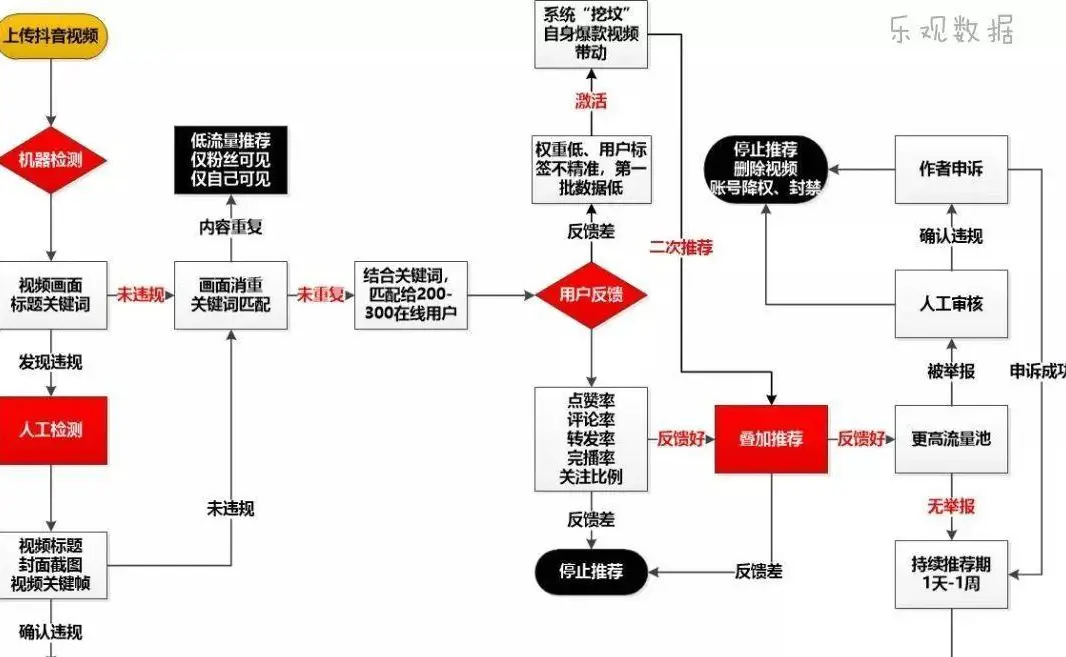

抖音的算法推荐体系本质上是一个“数据依赖型”系统,而点赞正是该系统的核心输入变量。算法通过分析点赞率、点赞速度、用户画像等数据,判断内容的“优质度”与“匹配度”,进而决定是否将其推入更大流量池。在这一逻辑下,“频繁刷点赞”直接影响内容分发效率:一条视频若在发布初期获得大量点赞,算法会判定其“高潜力”,从而加大推荐力度;反之,若点赞量低迷,内容可能迅速沉寂。

这种机制催生了“点赞经济”的畸形发展。部分创作者为追求快速起量,通过购买“点赞服务”制造虚假繁荣,导致平台数据失真。算法在识别虚假数据时可能产生“误伤”,优质内容因初始点赞不足被埋没,而低质但“刷量”的内容却获得曝光,破坏了内容生态的健康度。更值得思考的是,平台对点赞量的过度强调,间接塑造了“唯数据论”的创作导向——创作者为迎合算法,优先考虑“如何让用户点赞”而非“如何传递价值”,内容逐渐趋于同质化、娱乐化,深度与广度被挤压。

四、价值悖论:短期满足与长期消耗的平衡

频繁刷点赞的价值呈现明显的“短期-长期”悖论。从短期看,它确实带来多重积极效应:对用户,点赞行为强化了社交连接感,通过“共同点赞”形成群体认同;对创作者,点赞量是冷启动的“敲门砖”,帮助其快速积累粉丝,实现从0到1的突破;对平台,高互动率意味着用户粘性提升,商业价值随之增长。抖音早期的“点赞文化”正是通过这种即时反馈机制,迅速捕获用户注意力,成为短视频赛道的领跑者。

但长期来看,频繁刷点赞的负面效应逐渐显现。对用户而言,“点赞依赖”可能导致注意力碎片化——为追求“点赞快感”,用户沉迷于快速滑动、浅层互动,削弱深度思考能力。更严重的是,虚拟世界的“点赞满足”可能替代现实社交,加剧孤独感。对创作者,过度关注点赞量会陷入“数据陷阱”:为迎合算法,内容不断向“爆款模板”靠拢,创新力被扼杀;当数据波动时,创作者易产生自我怀疑,甚至放弃创作。对整个生态,“点赞至上”的价值观助长了浮躁风气,优质内容因“不讨好”而被边缘化,短视频行业的文化厚度与商业可持续性面临挑战。

五、行业反思:从“点赞崇拜”到“价值回归”的必然

面对频繁刷点赞带来的种种问题,行业已开始反思:点赞量是否应成为衡量内容价值的唯一标准?事实上,用户的真实需求远比“点赞”复杂——有人追求知识获取,有人需要情感共鸣,有人渴望娱乐放松。单一依赖点赞量,本质上是平台与创作者对用户需求的“简化处理”。

未来的价值重构需要多方协同。平台层面,算法应优化指标体系,将完播率、评论深度、转发质量等“互动质量”数据纳入权重,减少对“虚假点赞”的激励;创作者层面,需回归内容本质,以“价值输出”替代“数据迎合”,用优质内容留住用户而非仅靠点赞量;用户层面,应建立理性认知,意识到“点赞”只是互动的起点,而非终点,主动拒绝“刷点赞”的机械行为,推动内容生态向“优质、多元、深度”发展。

在抖音上频繁刷点赞的行为,本质是数字时代社交互动与商业逻辑交织的产物。它的作用与价值并非绝对,而是取决于行为背后的逻辑——是追求短期流量泡沫,还是构建健康的内容生态?当平台、用户与创作者共同意识到“点赞”只是起点而非终点时,短视频行业才能真正摆脱“点赞崇拜”的桎梏,走向更可持续的价值创造之路。