在抖音平台上,刷赞行为是否会导致账号被封禁?这一问题长期困扰着内容创作者与营销从业者。事实上,抖音作为国内头部短视频平台,早已建立起一套成熟的流量治理体系,而刷赞作为典型的“虚假流量”行为,其风险边界与处罚逻辑并非简单的“有罪推定”,而是基于技术识别、行为特征与违规程度的综合判定。要厘清这一问题的答案,需从平台规则、算法机制、行为本质及处罚梯度四个维度展开深度剖析。

一、刷赞行为的本质:虚假流量对内容生态的侵蚀

刷赞,即通过非自然手段人为增加视频点赞量,其核心是制造数据虚假繁荣。这种行为可分为三类:人工刷赞(通过兼职人员或水军账号操作)、机器刷赞(利用脚本、模拟器批量操作)、工具辅助刷赞(第三方软件自动模拟用户行为)。无论何种形式,其本质都是对平台“真实、优质”内容推荐原则的违背。抖音的算法推荐依赖用户行为数据(点赞、评论、转发、完播率等)判断内容质量,而刷赞数据脱离真实用户偏好,会扭曲流量分配机制——当低质内容因虚假点赞获得推荐,优质内容反而可能被淹没,最终损害平台生态健康。因此,打击刷赞行为不仅是平台维护公平性的需要,更是保障用户体验的底线。

二、抖音的识别机制:从“数据异常”到“行为画像”的精准打击

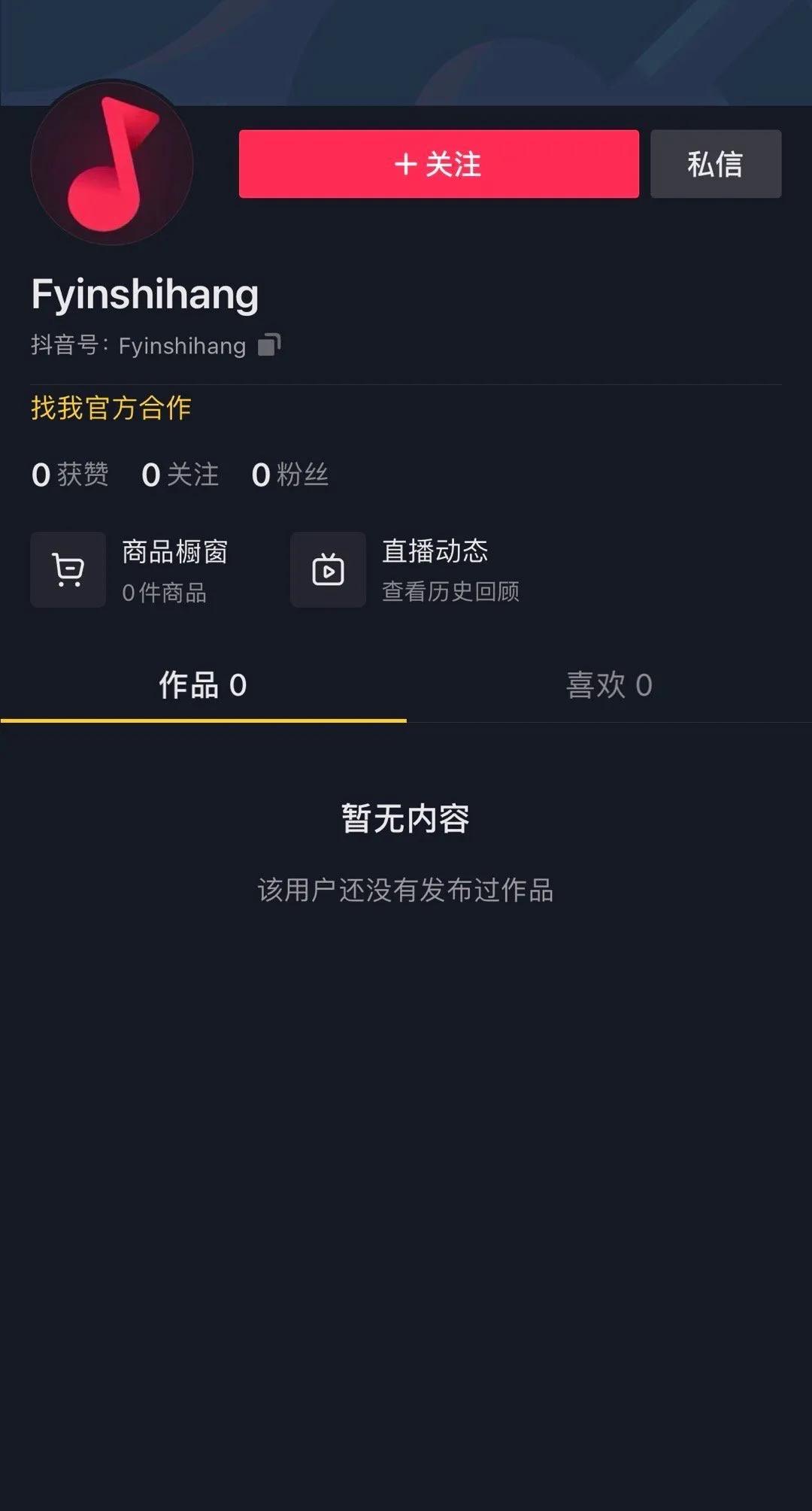

抖音对刷赞行为的识别并非依赖单一指标,而是通过多维度数据建模实现的动态监测。具体而言,算法会重点关注三类异常信号:一是点赞行为的时间分布,例如某视频在1分钟内激增1000个赞,或凌晨3点出现集中点赞;二是账号特征,如新注册账号、无主页内容、无历史互动记录的“僵尸号”集中点赞;三是设备与环境特征,同一IP地址下多个账号短时内操作、模拟器环境下的重复点击等。此外,抖音还引入了“用户行为画像”技术,通过分析点赞账号的历史行为(是否频繁参与刷单、是否被多次标记为异常)判断其“刷赞嫌疑”。当数据异常达到阈值,系统会触发人工审核,结合视频内容、账号背景等因素综合判定是否违规。

三、处罚逻辑:梯度制裁下的“风险-收益”失衡

账号是否因刷赞被封禁,关键在于违规的“严重程度”与“主观恶意”。抖音的处罚并非“一刀切”,而是采取阶梯式管理:首次或轻微违规(如少量刷赞、非商业目的),通常以“警告+限流”为主,视频会被取消流量推荐,但账号功能不受限制;中度违规(如频繁刷赞、使用第三方工具),则面临“功能限制”,如禁止点赞、评论,或账号权重下降(即使发布优质内容也难获推荐);重度违规(如组织刷赞、规模性虚假数据交易),则直接触发“封禁”,包括短期封禁(3-7天)和永久封禁。值得注意的是,抖音对“商业账号”的处罚更为严格,企业号若通过刷赞伪造营销数据,不仅会被封号,还可能面临法律责任——2023年某MCN机构因组织百万级刷赞被平台起诉,便是典型案例。

四、用户认知误区:“侥幸心理”下的高风险博弈

许多创作者认为“偶尔刷一次没关系”“小号刷赞不会被查”,这种侥幸心理恰恰是违规的根源。抖音的算法具备“记忆功能”,即使单次刷赞未触发处罚,异常数据仍会被标记存档,累积多次后集中清算。此外,部分用户误以为“自然点赞+少量刷赞”能提升权重,实则算法对“真实数据与虚假数据混合”的识别能力已大幅提升——当系统判定某视频的点赞量与完播率、评论率等指标不匹配时,会直接判定为“异常数据”,即使未封号,流量也会大幅衰减。更值得警惕的是,第三方刷赞工具常携带恶意程序,导致账号密码泄露、资金被盗,所谓“刷赞一时爽,封号火葬场”绝非危言耸听。

五、合规替代路径:真实互动才是账号长久的基石

与其在刷赞的边缘试探,不如回归内容创作的本质。抖音的算法始终对“真实用户互动”给予高权重:一个1000播放量带来200个自然点赞的视频,其推荐价值远高于10万播放量但仅有500个虚假点赞的视频。创作者可通过优化内容选题(结合热点、垂直领域深耕)、提升完播率(前3秒黄金钩子)、引导用户互动(设置悬念、发起话题)等方式,实现自然流量的增长。此外,抖音官方推出的“DOU+加热”功能虽需付费,但本质是付费推广而非数据造假,在合规前提下能有效扩大内容曝光。对于商业账号,与MCN机构合作、开展真实用户活动(如评论抽奖、UGC征集),才是提升账号价值的可持续路径。

归根结底,在抖音平台上,刷赞行为与账号封禁之间并非简单的因果关系,而是“违规程度”与“处罚力度”的动态博弈。但可以肯定的是,随着平台算法的迭代与监管的趋严,刷赞的“边际收益”持续下降,而“风险成本”不断攀升。对内容创作者而言,唯有摒弃流量至上的短视思维,以真实、优质的内容打动用户,才能在抖音的生态中行稳致远——毕竟,虚假的点赞能带来短暂的数据光鲜,唯有真实的互动才能沉淀长久的账号价值。