在数字时代,社交媒体已成为个体社交、表达与自我实现的核心场域,而“说说”“朋友圈”等动态的互动数据——尤其是点赞数,往往被潜意识视为社交热度与个人影响力的直观体现。在此背景下,“频繁刷说说赞”这一行为逐渐从边缘走向普遍,即通过工具辅助或人工操作对他人动态进行高频点赞,以期快速提升账号互动量或维系“社交活跃度”。然而,这种行为看似 harmless,实则对社交媒体账号的安全性与可信度构成隐性却深远的侵蚀,成为数字身份构建中的“隐形杀手”。

频繁刷说说赞的行为本质,是对社交媒体“连接真实”核心逻辑的背离。社交媒体的诞生初衷在于通过真实互动构建人际关系网络,点赞作为低门槛的互动形式,其价值应源于内容触发的情感共鸣或价值认同。但当点赞行为被量化为“任务”,通过机械重复完成时,便彻底剥离了其社交属性。例如,部分用户为维持“高人气”形象,对陌生人的广告动态、甚至低质量内容进行批量点赞,这种行为不仅违背了社交礼仪,更让平台算法误判用户的真实兴趣偏好,为后续的内容推荐埋下偏差隐患。从技术角度看,社交媒体的反作弊系统已从早期的“数量监控”升级至“行为模式分析”,高频、无差别的点赞行为会触发异常标记,使账号被纳入“风险池”,为后续安全风险埋下伏笔。

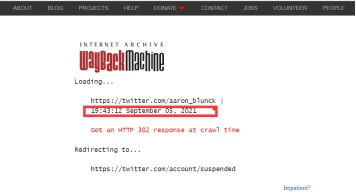

对账号安全性的威胁,首先体现在平台风控机制的“误伤”与“精准打击”。各大社交媒体平台均将“非自然互动”视为违规行为,频繁刷说说赞会直接触发账号异常检测机制。初期可能表现为限流——动态无法在正常时间推送给粉丝,互动数据断崖式下跌;若行为持续,平台可能采取短期封禁措施,限制账号的点赞、评论等权限;极端情况下,长期使用第三方刷赞工具的账号,因工具可能携带恶意代码或窃取用户数据,会导致账号密码泄露、绑定手机号/邮箱被盗用,甚至关联支付账户面临资金风险。2023年某社交平台的安全报告显示,约68%的账号被盗案例与使用第三方“刷量工具”直接相关,其中刷赞工具占比高达43%。可见,刷说说赞的“便捷”背后,是账号安全防线的全面溃败。

更深层次的后果,在于对账号可信度的系统性瓦解。可信度是社交媒体账号的核心资产,它包含两个维度:社交可信度(他人对账号真实性的信任)与平台可信度(算法对账号价值的认可)。频繁刷说说赞首先破坏社交可信度:当用户发现某账号的点赞动态多为广告、无意义内容,甚至与自己毫无交集时,会自然对其“社交广度”产生质疑,进而怀疑账号背后的用户是否真实存在。例如,职场场景中,若某同事的账号对大量行业无关动态进行高频点赞,合作方可能对其专业度与判断力打上问号,直接影响职业信任。其次,平台可信度会因算法的“冷反馈”持续降低。算法的核心逻辑是“奖励真实互动,惩罚数据造假”,当账号的点赞行为被识别为非自然,其内容分发权重会显著降低,形成“越刷赞,越没流量”的恶性循环。长此以往,账号不仅无法通过优质内容触达真实用户,反而会在平台生态中被边缘化,失去社交影响力。

从心理层面看,频繁刷说说赞会加剧用户的“数据焦虑”,形成虚假的自我认知闭环。部分用户陷入“点赞数=受欢迎度”的认知误区,将刷赞行为等同于“社交经营”,却忽视了真实互动中情感连接的建立。当账号充斥着虚假点赞数据,用户会误判自己的社交价值,在现实人际交往中表现出过度依赖线上数据认可的倾向,甚至因真实互动数据低于预期而产生自我怀疑。这种“数据泡沫”的破裂往往比账号处罚更致命——当用户意识到虚假互动无法转化为真实社交资源时,可能陷入更深的社交焦虑,甚至对社交媒体产生抵触情绪,最终损害数字时代的人际关系构建能力。

重建健康的社交媒体互动逻辑,需从认知与行动双层面破局。对个体而言,需明确“点赞”的本质是情感表达而非社交KPI,基于内容价值进行互动,才能积累真实的社交资本。例如,对朋友的生活动态给予真诚评论,对优质行业内容进行深度探讨,这些行为不仅能提升账号的社交可信度,还能通过算法匹配到同频用户,实现高质量连接。对平台而言,需进一步优化反作弊机制,通过AI识别行为模式(如点赞间隔、内容相关性),精准打击虚假互动,同时建立“真实互动”奖励机制,鼓励用户进行有意义的社交。唯有用户自律与平台共治结合,才能让社交媒体回归“连接真实”的本质,让账号的安全性与可信度成为数字身份的坚实基石。

在数字身份日益成为个体“第二张身份证”的时代,账号的安全性与可信度并非抽象概念,而是直接影响社交效率、职业发展与个人价值的隐性资产。频繁刷说说赞的短期快感,无法掩盖其对账号生态的长期破坏——从风控封禁到信任崩塌,从数据泡沫到心理焦虑,每一重后果都在警示我们:真实的社交互动无法被“刷”出来,唯有以真诚为底色,才能在数字时代构建可持续的社交影响力。