在数字时代,“毒app刷赞”并非简单的技术术语,而是指向一类利用恶意程序实现虚假点赞的黑灰产行为——它通过伪装成工具类、娱乐类应用,诱导用户安装后后台运行自动化脚本,模拟真实用户操作批量制造虚假点赞,以此破坏平台流量生态、窃取用户数据,甚至沦为网络欺诈的温床。这种行为本质上是数字流量造假产业链中的关键环节,其危害远超“虚假点赞”的表层现象,更折射出数字时代内容价值与流量逻辑的深层矛盾。

“毒app刷赞”的运作机制:从伪装到收割的完整链条

所谓“毒app”,通常以“点赞神器”“流量暴涨助手”“短视频涨粉工具”等名义现身应用商店或第三方平台,通过“一键刷赞”“秒上热门”等噱头吸引用户下载。其核心伎俩在于“伪装性”:图标设计模仿正规工具,功能描述强调“免费”“高效”,甚至伪造用户评价营造“真实感”。一旦用户安装,这类应用会索要手机权限,如读取通讯录、访问相册、开启悬浮窗等——看似与点赞无关的权限,实则为后续操作埋下伏笔。

安装后,“毒app”不会立即展现刷赞功能,而是通过“任务奖励”“积分兑换”等机制诱导用户完成指定操作:例如让用户点击广告、分享链接,甚至邀请好友下载。当用户积累一定“积分”后,平台会提示“可开始刷赞”,此时恶意脚本启动:通过模拟用户滑动屏幕、点击点赞按钮、停留观看等行为,批量对指定内容(如短视频、商品评价、朋友圈动态)进行虚假点赞。更隐蔽的做法是利用“设备农场”(大量廉价手机或虚拟机)进行远程操作,单台设备可同时控制数十个账号,实现“规模化刷赞”。

值得注意的是,这类应用往往与“黑产中介”深度绑定。中介提供“点赞套餐”(如100赞5元、1000赞30元),商家或网红通过中介下单,中介再通过“毒app”网络分发任务,形成“需求方—中介—毒app开发者—用户”的完整链条。而用户在此过程中不仅沦为“刷赞工具人”,更可能因权限泄露导致个人信息(如账号密码、支付信息)被窃取,面临财产风险。

流量造假与价值扭曲:“毒app刷赞”对数字生态的系统性危害

“毒app刷赞”的直接受害者是平台的内容生态。以短视频平台为例,算法推荐依赖点赞、评论、转发等数据作为内容质量的重要参考,虚假点赞会劣币驱逐良币:低质内容通过刷赞获得曝光,优质内容因数据不足被淹没,用户逐渐对平台失去信任。某头部短视频平台曾公开数据显示,2022年清理虚假点赞账号超1.2亿个,可见其规模之庞大。

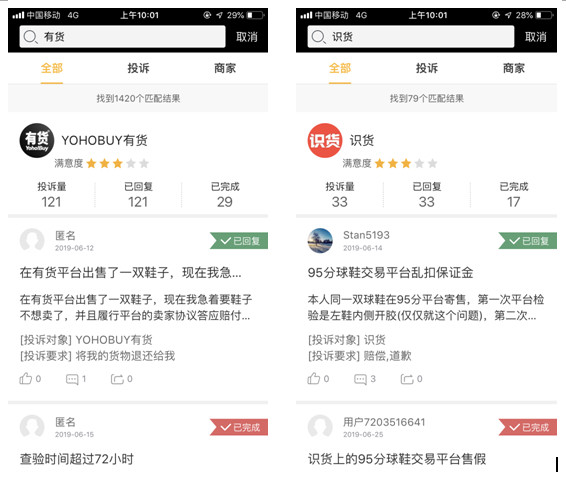

对商家和网红而言,“毒app刷赞”看似是“捷径”,实则是饮鸩止渴。某MCN机构从业者透露,部分网红为维持“商业价值”,会购买虚假点赞数据吸引广告商,但广告投放后转化率低下,最终导致品牌方撤资、口碑崩塌。而商家刷赞提升商品“好评率”,可能因实际产品与数据不符引发消费者投诉,甚至面临平台处罚。

更深层的危害在于对用户价值观的侵蚀。当“流量=价值”的逻辑被虚假数据放大,用户容易陷入“数据崇拜”:普通人可能因点赞数少而焦虑,创作者可能因追求虚假流量而放弃内容创新。这种“数据泡沫”不仅扭曲了数字内容的价值评估体系,更助长了“急功近利”的社会心态,与社会主义核心价值观倡导的“诚信”“务实”背道而驰。

治理困境与破局之路:从技术对抗到生态共治

打击“毒app刷赞”面临多重挑战。技术上,黑产团伙不断升级手段:采用“加密通信”“动态IP切换”“模拟真实用户行为”等技术规避平台检测,甚至开发“免root刷赞”功能降低用户门槛。监管上,由于“毒app”开发、传播链条跨区域、隐匿性强,取证和打击难度大。部分平台虽建立“反刷赞”系统,但面对海量数据,误判率仍较高,且易误伤正常用户行为。

破解困局需多方协同发力。技术上,平台可引入“AI行为分析”:通过识别用户操作习惯(如点赞频率、滑动轨迹)判断是否为机器行为,结合“区块链存证”技术确保数据不可篡改。监管层面,需完善《网络安全法》《数据安全法》相关细则,明确“刷赞”行为的违法性,建立“应用商店—开发者—用户”三级责任体系,对上架“毒app”的平台进行处罚。

用户教育同样关键。多数用户因“贪小便宜”或“盲目跟风”下载“毒app”,需通过官方渠道宣传刷赞危害,普及“流量造假”的法律风险。例如,某社交平台曾联合公安机关发布案例,揭示“刷赞app”背后的诈骗套路,有效降低了相关应用下载量。

最终,“毒app刷赞”的治理本质是数字生态的“净化之战”。只有让流量回归真实价值,让内容质量成为核心竞争力,数字时代才能摆脱“数据泡沫”的困扰,构建健康、可信的网络空间。这不仅是技术问题,更是价值选择——当每一个点赞都承载真实的情感与认可,数字世界的连接才能真正有意义。