在日常使用各类社交与消费平台时,攒积分、刷名片赞、增加互动次数已成为许多用户的常规操作,这些行为背后不仅是简单的数字累积,更关乎个人权益获取、社交影响力构建及平台活跃度维系。然而,多数用户停留在机械完成任务层面,忽略了策略性与合规性,导致效率低下甚至面临账号风险。真正有效的攒积分、刷赞与互动提升,需基于对平台规则的深度理解、对用户行为的精准把握,以及对长期价值的理性认知。

一、价值认知:从“数据积累”到“权益转化”的逻辑链条

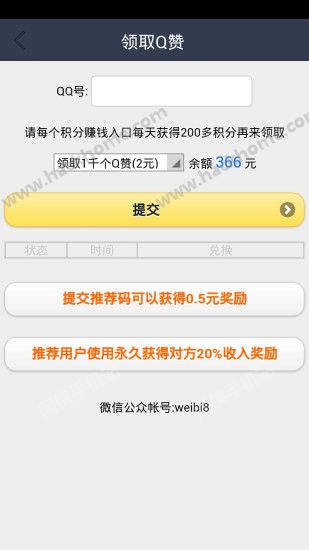

攒积分、刷名片赞与增加互动次数并非孤立行为,而是形成了一套完整的“价值转化体系”。积分作为平台的“虚拟货币”,可直接兑换实物商品、优惠券、会员权益等,部分平台甚至支持积分抵扣现金,成为用户降低消费成本的重要途径;名片赞则是个体社交形象的“量化标签”,高点赞数往往意味着更强的信任度与专业度,在商务合作、求职社交中发挥着“第一印象”的杠杆作用;互动次数则是平台算法评估用户活跃度的核心指标,直接影响内容曝光率、账号权重及资源倾斜力度。三者联动,形成“行为-数据-权益”的正向循环:通过互动提升活跃度,活跃度助力积分获取,积分兑换权益增强用户粘性,而名片赞的积累则进一步放大社交影响力,最终实现个人价值与平台生态的双赢。

二、攒积分策略:精准捕捉“高性价比”场景

积分获取并非“撒网式”完成任务更有效,需聚焦平台规则中的“高价值入口”。消费场景是积分积累的“主战场”:信用卡绑定的消费返现、电商平台的购物返积分、线下商家的扫码支付赠礼等,均能将日常消费转化为积分沉淀,例如某外卖平台通过“每周3笔订单额外送100积分”的活动,引导用户高频消费,用户只需调整消费习惯(如集中采购日用品),即可在不增加支出的前提下提升积分收益。日常任务中的“深度参与”类任务性价比更高:相较于简单的签到、浏览,内容创作(如发布图文、短视频)、知识问答(如参与行业话题讨论)、活动邀请(如邀请新用户注册)等任务,往往能提供数倍于基础任务的积分奖励,且能同步提升账号权重。此外,需关注平台的“限时活动”,如节日双倍积分、新用户专属礼包等,这类活动通常伴随规则宽松期,是积分积累的“窗口期”。

三、名片赞获取:从“机械刷量”到“价值共鸣”的进阶

“刷名片赞”的本质是构建社交信任,而非单纯追求数字。自然互动是基础:在行业社群、朋友圈等场景中,针对他人的动态发布有价值的评论(如专业建议、经验分享),或主动分享对方可能感兴趣的干货内容,往往能引发“礼尚往来”式的点赞反馈,这种基于内容价值的互动,不仅点赞质量高,还能拓展人脉资源。内容优化是关键:个人名片(头像、昵称、简介、背景图)需传递清晰的“人设标签”,例如职场人士可突出行业经验与成果,创业者可强调项目亮点与愿景,当用户通过内容快速识别你的价值后,点赞行为将更具主动性。适度引导不可少:在发布动态时可加入“求赞”话术(如“这篇攻略耗时一周整理,觉得有用不妨点个赞鼓励下”),或通过私聊向合作对象、好友提出点赞请求,但需避免过度频繁,以免引起反感。值得注意的是,依赖机器刷量等违规手段不仅可能导致账号限流,更会损害个人信誉,真正的“高赞名片”应建立在真实价值输出之上。

四、互动次数提升:以“内容价值”为核心的引擎

增加互动次数的核心,是让用户“愿意参与、方便参与”。内容设计需具备“互动钩子”:提问式结尾(如“你遇到过类似问题吗?评论区聊聊”)、争议性话题(如“行业内卷是好事还是坏事?”)、实用干货(如“三个技巧提升工作效率”)等,均能有效激发用户表达欲;同时,可结合平台热点(如节日话题、社会事件)创作内容,借助流量池扩大互动覆盖面。互动引导需“降低门槛”:在动态中明确行动号召(如“点赞收藏,需要时不迷路”“转发给有需要的朋友”),或通过投票、抽奖等形式提升参与趣味性,例如某知识博主在发布行业报告后,发起“你最关注哪个领域”的投票,参与者需点赞并转发,单条动态互动量突破万次。社群运营是“长效机制”:加入或创建垂直领域社群,定期发起话题讨论、经验分享、资源对接等活动,通过高频次、高质量的互动,既提升个人活跃度,又能培养固定互动群体,形成“社群-个人-平台”的良性循环。

五、合规与平衡:避免“数据陷阱”的长远视角

在追求积分、点赞与互动的过程中,需警惕“唯数据论”的误区。平台规则是“红线”:多数平台明确禁止使用外挂软件、刷量工具等违规行为,一旦被判定为异常操作,轻则扣除积分、限流,重则封禁账号,用户需仔细阅读平台协议,优先选择官方活动与合规渠道。隐私保护是“底线”:在邀请互动、分享内容时,需避免泄露个人隐私信息(如手机号、住址),同时谨慎授权第三方应用权限,防止数据滥用。短期目标与长期价值需平衡:过度关注数据积累可能导致内容同质化、社交关系功利化,用户应将精力聚焦于提供真实价值(如专业输出、资源对接),让积分、点赞与互动成为价值创造的副产品,而非终极目标。

在日常使用中攒积分、刷名片赞、增加互动次数,本质是用户与平台的共生策略——通过合规、高效的行为获取权益,同时为平台生态注入活力。唯有将数据积累与价值创造结合,才能在数字社交与消费中实现个人利益与平台发展的双赢。