在浏览短视频平台的日常场景中,用户常常会遇到一个细微却影响体验的痛点:刷到某个视频时想再点赞一次,却怎么也想不起具体内容;或是想重温某个触动自己的片段,却在信息流中反复翻找无果。这引出一个核心问题:在浏览过程中,能否轻松刷到点赞过的视频?看似简单的操作背后,实则涉及用户需求、平台逻辑、技术能力与内容生态的多重博弈,其“轻松”程度直接决定了用户对平台的信任度与粘性。

点赞过的视频本质上是用户兴趣的“数字足迹”,是用户主动筛选出的优质内容集合。这些内容可能承载着用户的情感共鸣(如感人故事)、实用价值(如教程干货)或娱乐需求(如搞笑段子)。当用户想要“刷到”这些内容时,隐含的是对“内容复现”与“兴趣延续”的双重期待:既希望能在推荐流中偶然重逢,期待算法“懂我”;也希望能通过主动查找快速定位,满足即时回顾需求。这种“被动偶遇”与“主动检索”的结合,构成了“轻松刷到”的核心内涵——既不依赖用户费力记忆,也不完全放任算法随机推荐。

从用户价值视角看,能轻松刷到点赞过的视频,本质是平台对“用户注意力”的尊重。点赞行为本身是用户对内容的“投票”,若这些“被投票”的内容后续石沉大海,不仅会削弱用户的参与感,更可能让用户怀疑“点赞的意义”。例如,用户点赞了一个烹饪技巧视频,若后续在浏览中再也刷不到类似内容或该视频本身,用户可能会认为平台并未真正理解其兴趣,进而转向更能“记住”自己偏好的平台。相反,若平台能在推荐流中适度穿插点赞过的同类内容,或在用户主动搜索时精准呈现,能形成“兴趣-互动-再触达”的良性循环,让用户感受到“我的喜好被看见”。

然而,平台在实现这一功能时,面临着技术与商业逻辑的双重挑战。技术上,点赞数据量庞大且动态变化,如何高效存储、检索并实时匹配用户当前浏览场景,需要强大的算法支持。例如,用户可能点赞过几个月前的某个视频,但近期兴趣已转向健身领域,若此时仍推送该旧视频,反而会造成干扰。这就要求算法具备“时间衰减”与“兴趣迁移”的判断能力,区分“长期兴趣”与“短期好奇”,避免陷入“信息茧房”的陷阱——即过度推送点赞过的内容,导致用户视野狭窄。

商业逻辑上,平台的核心目标是最大化用户停留时长与广告价值,而“刷到点赞过的视频”可能与这一目标存在微妙冲突。若用户大量时间停留在旧内容中,新内容的曝光率会下降,影响创作者的积极性,进而破坏内容生态的多样性。因此,平台需要在“用户回顾需求”与“内容新鲜度”之间寻找平衡点:既不能完全忽视点赞数据的价值,也不能让旧内容占据推荐流的主导。例如,部分平台通过“双列信息流”设计,让用户可在“推荐”与“关注”间自由切换,其中“关注”流更侧重创作者的新内容,而“推荐”流则基于兴趣图谱(包含点赞数据)进行混合推荐,既保留旧内容的“温度”,又确保新内容的“流量”。

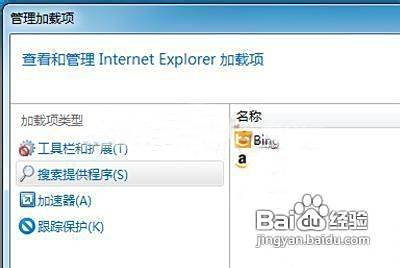

当前,主流平台对“点赞内容回顾”的呈现方式已形成差异化策略。抖音在“我”页面设置“喜欢”入口,用户可查看所有点赞过的视频,但推荐流中较少直接推送旧内容,而是通过“相似视频”功能间接关联;快手则通过“关注”与“推荐”的智能切换,当用户长时间未互动时,可能推送点赞过的同类内容以激活用户;B站作为长视频平台,用户可通过“稍后再看”功能主动收藏点赞内容,推荐算法也会基于“追番”“点赞”等行为推送关联内容。这些差异背后,是平台对用户“浏览习惯”的洞察:短视频平台更侧重“即时推荐”,长视频平台更侧重“内容沉淀”,而综合平台则试图兼顾两者。

未来,“轻松刷到点赞过的视频”将更依赖“动态兴趣图谱”的构建。随着AI技术的发展,平台或许能通过分析用户的“点赞-评论-转发-搜索”全链路行为,实时绘制用户的兴趣热力图,判断哪些点赞内容属于“高价值兴趣”(如用户反复搜索的领域),哪些属于“低频兴趣”(如一次性点赞的娱乐内容),从而在推荐流中精准投放。例如,若用户点赞过多个“宠物训练”视频,且近期频繁搜索“狗狗行为学”,算法可优先推送该领域的最新内容,而非简单重复旧视频。这种“智能回溯”不仅能提升用户体验,也能让旧内容在新的场景下焕发活力,实现“内容的长尾价值”。

归根结底,“在浏览过程中能否轻松刷到点赞过的视频”不仅是功能问题,更是平台与用户之间“信任契约”的体现。当用户愿意花时间点赞,本质上是向平台托付了自己的“兴趣密码”;平台能否妥善保管并善用这份密码,决定了用户是否愿意持续停留。对于平台而言,真正的“轻松”不是机械地推送旧内容,而是让用户感受到“我的每一次互动都被珍视”;对于用户而言,这种“轻松”带来的不仅是便利,更是一种“被理解”的温暖——在信息爆炸的时代,能轻松找回那些曾让自己心动的瞬间,本身就是一种珍贵的内容体验。