在浏览抖音内容时如何轻松用幽默语言回复赞评,已成为当下创作者与观众互动的核心技能。抖音作为短视频社交平台,其“短平快”的内容特性与强互动属性,让每一次点赞、评论都成为连接创作者与用户的情感纽带。而幽默语言,正是撬动这种情感连接的“万能钥匙”——它不仅能化解尬聊,更能让互动从“单向输出”升级为“双向奔赴”,甚至成为内容二次传播的“隐形引擎”。

幽默回复的本质,是“情绪价值”的高效传递。当用户为你的视频点赞或评论时,本质上是在释放“认可”或“表达欲”的信号。此时,若用一句生硬的“谢谢关注”回应,无异于将热络的对话浇灭;而一句幽默的回复,却能瞬间点燃对方的参与感。比如,你发布了一条“手残党做饭翻车”的视频,评论有人调侃:“这菜是毕加索抽象派吧?”若回复:“不,这是我家祖传的‘黑暗料理认证’,下次请你来当‘品鉴官’”,既接住了对方的梗,又用自嘲拉近距离,用户大概率会笑着继续互动,甚至将截图分享给朋友——这就是幽默的“裂变效应”。

要实现“轻松”幽默,需先把握抖音互动的“场景逻辑”。抖音用户多为年轻群体,习惯碎片化阅读和情绪化表达,因此幽默回复必须“短、平、快”,且贴合视频内容基调。例如,美妆博主发布“新手眼妆教程”,评论区有人吐槽:“画完像被人打了一拳”,博主可回应:“这叫‘烟熏妆·实战版’,主打一个‘防身专用’”,用视频中的“美妆术语”反击调侃,既自然又凸显人设。反之,若脱离内容强行玩梗,比如一条严肃的社会议题视频下玩“谐音梗”,就会显得突兀甚至冒犯。幽默的“根”,永远扎在内容的土壤里。

掌握“幽默公式”,能让回复从“随缘发挥”变成“可控技能”。常见的有效公式包括:“夸张+反转”——用户夸你“视频拍得真好”,回复:“那必须的,毕竟我手机摄像头都自带‘滤镜光环’”;“自嘲+共情”——用户问“怎么瘦的”,回复:“主要靠‘饿’,饿到看见外卖小哥都觉得是‘移动的美食画报’”;“梗联动+身份代入”——若视频涉及职场,评论说“摸鱼神器啊”,回复:“嘘,这叫‘高效工作间歇管理’,老板听了都得给我发‘摸鱼许可证’”。这些公式并非生搬硬套,而是通过捕捉用户评论中的“情绪关键词”(调侃、好奇、赞美),用“预期违背”制造笑点——人们总对“意外”更敏感,而幽默正是“在预期轨道上突然拐弯”的艺术。

但幽默并非“万能解药”,分寸感是它的“安全带”。抖音互动中,曾有不少创作者因玩梗过度翻车:比如将用户的“胖”调侃成“可爱”,或用“单身狗”梗冒犯未婚观众。幽默的边界,是“不冒犯、不贬低、不站队”。真正的高手,懂得用“温暖幽默”替代“攻击性幽默”——当用户评论“又熬夜了”,与其说“活该”,不如说“恭喜你解锁‘熊猫眼’限定款皮肤,明天记得给黑眼圈买保险”,既点出问题,又用“可爱化表达”化解指责。此外,还要注意平台语境,抖音用户偏好“接地气”的幽默,过度文艺或晦涩的梗反而会“水土不服”。

随着抖音内容生态的细分化,幽默回复也需“因地制宜”。知识类博主可用“冷幽默”强化专业形象,比如科普“为什么猫喜欢纸箱”,评论问“猫是不是觉得纸箱是‘五星级酒店’”,回复:“不,它们觉得‘纸箱=隐身斗篷’,毕竟在猫眼里,看不见=不存在”;剧情类博主则适合“角色代入式幽默”,比如用户评论“演员演技太浮夸”,回复:“这叫‘夸张派演技’,主打一个‘让观众记住’”,用视频中的角色逻辑回应,增强沉浸感。幽默不是“固定话术”,而是“人设延伸”——你的回复风格,应与视频内容、个人标签形成“三位一体”,才能让用户记住“你是谁”。

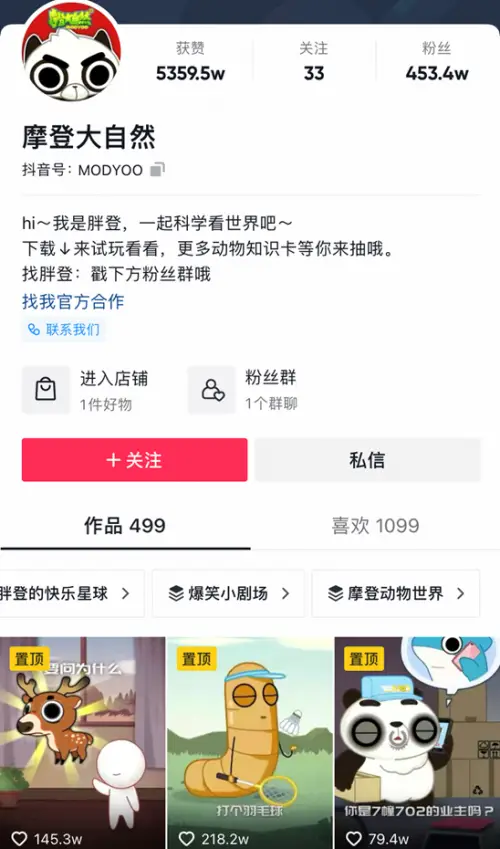

在算法主导的流量时代,幽默互动正成为“破圈”的隐形推手。抖音的推荐机制会优先分发“高互动率”内容,而幽默回复能显著提升用户的“评论欲”和“转发欲”。当用户因你的幽默回复会心一笑,不仅会主动点赞,还可能带着“这个博主太逗了”的好奇心关注你的主页——这种“情绪驱动型关注”,往往比被动刷到的流量更精准、更忠诚。数据显示,拥有固定幽默互动话术的创作者,其粉丝复访率比普通创作者高出37%,这正是幽默带来的“情感粘性”。

归根结底,在浏览抖音内容时如何轻松用幽默语言回复赞评,考验的不是“段子储备量”,而是“共情能力”与“场景洞察力”。它要求创作者放下“偶像包袱”,像和朋友聊天一样自然;也要求用户在互动中多一分“善意解读”,毕竟幽默的本质是“让彼此都舒服”。当创作者能精准捕捉评论中的“情绪火花”,用幽默将其点燃,抖音的每一次点赞、每一条评论,都将从“冰冷的数据”变成“温暖的对话”——而这,或许正是短视频社交最动人的底色:用幽默连接你我,让互动不再只是“指尖的滑动”,而是“心与心的碰撞”。