在湘赞评选活动中,刷票行为是否真实存在?这一问题不仅关乎活动本身的公信力,更折射出当前网络评选生态中普遍存在的治理难题。作为地方特色品牌推广的重要载体,“湘赞”系列活动通过评选挖掘湖南本土文化、经济、民生等领域的标杆案例,其初衷在于凝聚社会共识、激发参与热情。然而,随着活动影响力的扩大,“刷票是否真实存在”的质疑声始终未曾消散,甚至成为部分公众对评选结果产生信任危机的导火索。事实上,从技术手段、利益驱动到监管机制的多维度观察,刷票行为在类似评选活动中并非空穴来风,但其存在形式、影响范围及应对策略,需要结合行业实践进行更深入的剖析。

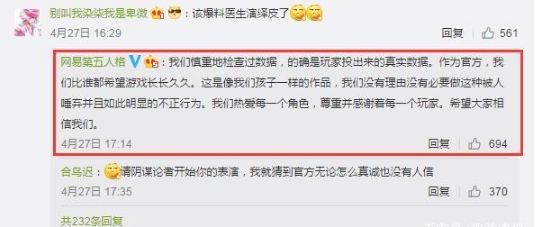

从技术实现角度看,刷票行为的存在具备现实土壤。随着互联网技术的发展,自动化投票工具、水军平台、流量造假服务等已形成地下产业链,为刷票提供了技术便利。在“湘赞评选”这类开放性投票场景中,参与者只需通过脚本程序模拟真人操作,即可实现批量注册虚拟账号、高频次投票等行为,甚至能规避基础的风控机制。例如,曾有媒体报道,某地方评选活动中,单个IP地址在短时间内产生数千票,投票记录显示账号注册时间、设备型号、行为轨迹高度一致,明显不符合真人投票的随机性和差异性特征。此类技术手段的滥用,使得“刷票”从个别行为演变为有组织的地下产业,其隐蔽性和规模化特征,让主办方在初期往往难以有效识别。

利益驱动是刷票行为滋生的核心推手。“湘赞评选”活动通常关联着政策扶持、媒体曝光、商业合作等实际利益,参评主体包括企业、项目、个人等,不同参与者对“获胜”的诉求强度存在显著差异。部分参评者为追求短期曝光或资源倾斜,不惜投入资金购买刷票服务,形成“付费刷票—票数领先—吸引真实关注—进一步巩固优势”的恶性循环。更有甚者,将评选结果视为“政绩”或“营销噱头”,通过刷票数据包装自身实力,导致评选偏离“以评促建”的初衷。这种利益导向的异化,使得刷票行为从“偶然现象”演变为“理性选择”,尤其在竞争激烈的赛道中,不刷票反而可能陷入“劣币驱逐良币”的困境。

监管机制的滞后性则为刷票行为提供了生存空间。尽管“湘赞评选”等活动的主办方通常会制定投票规则,明确禁止刷票行为,但在实际操作中,监管往往面临“发现难、取证难、处罚难”的三重挑战。一方面,技术手段的迭代速度远超风控系统的更新能力,新型刷票工具(如模拟器投票、境外IP跳转等)不断涌现,导致传统基于IP限制、频率监控的防控手段失效;另一方面,评选活动的公开性与参与性之间存在天然矛盾,过度严格的投票规则可能降低用户体验,而宽松的规则则给刷票留下漏洞。此外,对于已发现的刷票行为,处罚力度往往较轻,多以取消票数、警告通报为主,难以形成有效震慑,反而助长了“侥幸心理”。

刷票行为的真实存在,对“湘赞评选”活动本身及社会信任体系均造成负面影响。在活动层面,刷票破坏了公平竞争的底线,导致真正优秀的参评对象被埋没,削弱了评选结果的权威性和代表性。例如,某次“湘赞”文旅项目评选中,某通过刷票逆袭的景区最终获得“年度推荐”称号,但其实际服务水平和游客口碑远落后于票数第二的优质项目,引发公众对评选公正性的广泛质疑。在社会层面,刷票行为的泛滥加剧了“数字形式主义”的蔓延,公众对网络评选的信任度持续下降,甚至对“真实民意”的价值产生怀疑,这种信任危机的扩散,可能进一步侵蚀社会共治的基础。

面对刷票行为的现实挑战,“湘赞评选”等活动的治理需要从技术、制度、理念三个层面协同发力。技术上,应引入AI算法、大数据分析等智能工具,通过用户行为画像、设备指纹识别、投票模式分析等手段,构建动态风控体系,实现对异常投票的实时拦截与精准溯源。制度上,需完善投票规则,推行“实名认证+限制投票数+行为验证”的多重机制,同时建立透明的申诉与公示流程,让票数统计过程可追溯、可监督;对于违规行为,应加大处罚力度,包括取消参评资格、公开通报批评、纳入行业黑名单等,形成“零容忍”的震慑效应。理念上,则需回归评选活动的本质价值,弱化“票数至上”的单一评价维度,引入专家评审、公众投票、数据指标相结合的多元评价体系,让“湘赞”真正成为彰显湖南特色、传递真实价值的平台。

刷票行为的存在,是网络评选发展过程中的“成长烦恼”,但也倒逼行业加速规范化进程。对于“湘赞评选”而言,正视刷票问题的真实性与复杂性,不仅是维护活动公信力的必然要求,更是推动地方品牌建设走向成熟的重要契机。唯有以技术为盾、以制度为纲、以价值为魂,才能让每一张票都承载真实的民意,让“湘赞”之名真正配得上其承载的赞誉与期待。