在电商平台上,淘宝点赞刷票行为的具体含义,本质上是通过非正常手段人为干预用户互动数据,制造虚假的高认可度或高人气表象,从而影响平台算法判断与用户消费决策的营销操作。这种行为并非简单的“用户点赞”,而是以数据造假为核心的系统性灰色操作,其背后交织着商家流量焦虑、平台生态博弈与用户信任危机的多重矛盾。

淘宝点赞刷票行为的核心是“虚假互动数据的规模化生成”。区别于真实用户因认可内容而自愿点击的点赞行为,刷票行为通过技术手段模拟或直接伪造用户操作,使原本零散、自然的互动数据呈现出异常的集中性与规律性。例如,在商品详情页中,正常点赞量应随商品曝光量自然增长,且点赞用户的设备型号、登录IP、行为路径呈现分散特征;而刷票数据往往在短时间内激增,且大量点赞账号的设备指纹、登录环境高度雷同,甚至出现“0秒点赞”“同一账号连续多次点赞”等违背常理的操作。这种数据造假不仅局限于商品点赞,还延伸至店铺评分、活动投票、直播间互动等多个场景,形成覆盖“流量-转化-信任”全链路的虚假数据网络。

从操作层面看,淘宝点赞刷票行为已形成分工明确的产业链。上游是技术工具提供方,开发自动化脚本、模拟器、批量注册账号等工具,通过“一键刷票”实现24小时不间断操作;中游是数据服务商,整合“水军”资源(包括真实兼职用户、养号机器人等),根据商家需求定制刷票套餐,如“1000点赞+200评论”组合,甚至提供“地域精准投放”“时间段分散操作”等“增值服务”;下游则是商家需求方,中小商家为冲销量、抢活动资源,头部品牌为维持市场地位,都可能参与其中。这种产业链的成熟化,使得刷票成本从早期的“每点赞0.1元”降至如今的“每千次点赞5-10元”,操作门槛大幅降低,进一步加剧了行为的泛滥。

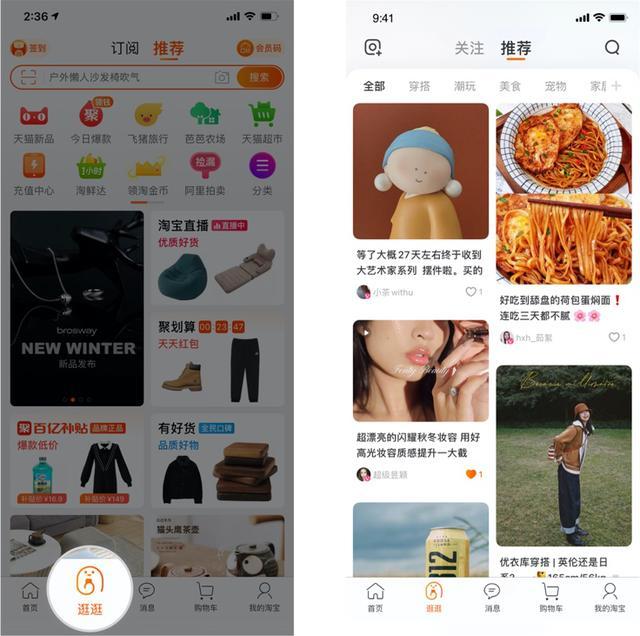

淘宝点赞刷票行为的直接价值,是短期内“制造虚假竞争力”。在淘宝平台的流量分配逻辑中,互动数据是衡量商品“受欢迎程度”的重要指标。高点赞量能提升商品在搜索结果中的加权,吸引更多用户点击(“从众心理”驱动),进而提高转化率。尤其在活动报名(如“天天特卖”“聚划算”)期间,点赞量、投票数往往作为筛选门槛,商家通过刷票可直接获得参赛资格,甚至占据活动资源位。此外,高互动数据还能营造“爆款假象”,刺激用户跟风购买,形成“数据-销量-更多数据”的正向循环。这种“捷径”对急于突破流量瓶颈的商家极具诱惑,尤其在新店冷启动、竞品排名争夺等场景下,刷票被视为“低成本见效快”的竞争手段。

然而,这种虚假价值的背后是深层次生态破坏。对平台而言,刷票行为扭曲了流量分发机制,使优质商品因缺乏“数据包装”而难以曝光,低质商品却因虚假互动获得不合理流量,长期导致平台内容质量下降、用户信任流失。淘宝虽通过算法识别、风控系统打击刷票,但“道高一尺,魔高一丈”,新型刷票技术(如AI模拟真人行为、跨平台账号矩阵)不断涌现,监管成本持续攀升。对商家而言,刷票看似短期获利,实则埋下信任危机隐患。一旦被平台判定为“虚假互动”,轻则商品降权、流量限制,重则店铺扣分、关店处罚,更可能因用户发现数据造假引发负面舆情,损害品牌长期价值。对消费者而言,虚假点赞数据误导消费决策,导致“踩坑”体验增多,降低对平台内容的信任度,最终破坏电商生态的良性循环。

从趋势看,淘宝点赞刷票行为正呈现“技术隐蔽化”与“需求理性化”并存的特点。技术上,早期“机械刷票”已难逃平台检测,当前刷票方转向“拟真化操作”:通过模拟真人用户的行为路径(如先浏览商品再点赞、间隔随机时间点击),使用真实设备注册“养号”(长期模拟正常用户操作积累账号权重),甚至接入“真人众包”(雇佣真实用户手动点赞),使数据更接近自然互动。这种“高仿刷票”大幅增加平台识别难度,但也因成本较高而多用于高价值商品或头部品牌。需求端,随着平台治理趋严(如2023年淘宝升级“虚假互动”处罚规则,对刷票商家实施“清空互动数据+限制流量”双重处罚)和用户消费理性化(年轻群体更注重真实评价与内容质量),中小商家的刷票需求有所收敛,转向“内容种草”“直播带货”等真实流量获取方式。但部分商家仍抱有侥幸心理,尤其在重大电商节点(如双11、618)前夕,刷票行为会出现阶段性反弹。

淘宝点赞刷票行为的本质,是电商发展“数据依赖症”的畸形产物。在流量红利消退、竞争白热化的背景下,平台将互动数据作为衡量商品价值的核心指标,商家为生存被迫追逐数据“KPI”,最终催生刷票这一灰色产业链。破解这一难题,需平台、商家、用户三方协同:平台需优化流量分配逻辑,降低单一数据权重,引入“内容质量”“用户留存”等多维度评价体系;商家应回归产品与服务本质,通过优质内容与真实用户体验建立长期竞争力;用户则需提升媒介素养,理性看待互动数据,关注商品本身的评价与口碑。唯有打破“数据造假”的短期诱惑,才能构建健康、可持续的电商生态,让点赞回归“真实认可”的本真意义。