在社交媒体上刷赞时误将赞刷到错误账号上,几乎是每个活跃用户都可能遇到的尴尬瞬间。这种看似微小的操作失误,轻则引发社交尴尬,重则可能影响个人或品牌形象。社交媒体的点赞机制本质上是数字时代的“社交货币”,每一次互动都在传递信号,而错误的信号传递可能导致认知偏差。因此,处理误刷赞问题不仅是技术纠错,更涉及社交礼仪、心理调适与形象管理的综合能力。从实际操作到深层策略,系统化处理能最大限度挽回损失,甚至将“危机”转化为展现责任感的契机。

误刷赞现象的普遍性源于社交媒体的使用场景特性。现代社交平台的高频互动需求,催生了批量操作工具(如自动点赞脚本、第三方管理软件),这些工具在提升效率的同时,也增加了账号误触风险。尤其当用户在快速滑动屏幕、多任务处理时,视觉偏差或手误可能导致点赞目标错位——比如将原本想给好友的赞点到陌生账号,或把品牌官号误赞为竞争对手。更复杂的情况是,若误赞对象涉及敏感内容(如争议人物、不当言论),还可能引发误解,甚至被贴上“立场不端”的标签。从用户心理层面看,误刷赞后的焦虑感往往源于对“失控感”的抵触:人们希望自己在社交网络中的形象是可控且一致的,而一次意外点赞打破了这种一致性,进而产生自我怀疑与社交担忧。

面对误刷赞,第一时间采取的技术措施是止损的关键。不同平台的撤销机制存在差异,需灵活应对:在微信朋友圈,点赞后24小时内可长按点赞图标选择“取消赞”,超过时限则需通过删除动态或对方可见性设置间接处理;微博的“取消点赞”功能相对开放,进入对方主页点击“已赞”即可撤销;但部分平台(如Instagram、TikTok)的点赞撤销则需进入具体视频或帖子页面手动操作。技术层面需注意“双误操作”风险——比如匆忙撤销时再次点错账号,反而扩大失误范围。此时,建议先截图记录误赞状态,避免后续操作时因紧张重复犯错。若涉及批量误赞(如第三方工具故障导致的连锁错误),需立即暂停相关工具使用,逐个核对并撤销,必要时联系平台客服说明情况,请求协助清理痕迹(部分平台对非恶意误操作提供申诉通道)。

技术纠错之后,沟通层面的应对策略直接影响社交关系的修复效果。是否需要主动道歉,需根据误赞对象的身份与场景判断:若误赞对象是同事、客户或合作伙伴等强关系人,私下的真诚道歉能有效消除误解——例如:“刚才手滑不小心点了你的赞,可能造成困扰,抱歉啦!”简洁且不找借口的表达,既承认失误又传递尊重;若误赞对象是陌生人或泛关系人(如网友、行业大V),则可低调处理,通过后续的自然互动(如评论、转发)展示真实意图,而非过度解释。值得注意的是,公开场合的“过度道歉”(如在小红书发笔记“我误赞了别人好愧疚”)可能反而引发围观,放大事件影响。道歉的核心是“解决问题”而非“制造话题”,需把握分寸感,避免将小失误演变成公共事件。

长期挽回策略的核心,是通过持续的价值输出重建信任锚点。若误赞事件对个人或品牌形象造成负面影响(如被质疑“不专业”“水军行为”),单纯的技术撤销与口头道歉不足以扭转认知,需以行动证明真实性。对个人用户而言,可增加对目标领域的高质量内容互动(如误赞了某位设计师,后续可在其作品下提出建设性评论),展现真实兴趣而非机械点赞;对商业账号而言,则需强化专业内容矩阵,通过行业洞察、用户服务数据等,将注意力从“误赞事件”转移到“核心价值”上。例如,某美妆品牌曾因员工误赞竞品账号引发争议,随后通过连续发布成分解析教程、用户真实测评等专业内容,成功将话题引导至产品力本身,最终实现形象逆转。数字时代的社交信任,本质是“价值信任”——当持续输出被认可时,偶然失误会被视为“人性化细节”而非“致命缺陷”。

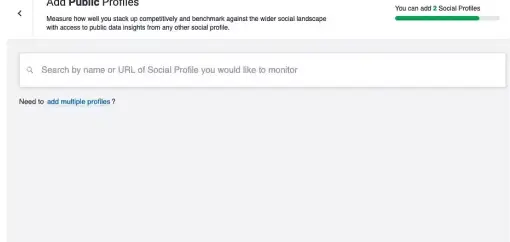

从行业视角看,误刷赞现象也暴露了社交媒体交互设计的优化空间。当前多数平台的点赞机制仍以“即时反馈”为主,缺乏误操作缓冲层(如“二次确认弹窗”“账号名称预览”)。用户教育同样重要,平台可通过新手引导、风险提示(如“您即将为非关注账号点赞,是否确认?”)等方式,降低误操作概率。对依赖第三方工具的运营者而言,需建立“人工复核+工具限流”的双保险机制:批量操作前核对账号列表,设置单次互动上限,避免因追求效率牺牲准确性。技术是中性的,关键在于人与工具的协作逻辑——当用户意识到“效率”不能凌驾于“精准”之上时,误刷赞的发生率自然会下降。

误刷赞的处理,本质上是对数字社交素养的考验。在虚拟与现实高度融合的今天,每一次社交互动都是个人品牌或组织形象的“微雕工程”。主动纠错的勇气,比永不失误的完美人设更具说服力——当用户坦诚面对失误、积极承担责任时,反而能赢得他人的理解与尊重。正如现实生活中的社交礼仪,“知错能改”永远比“掩饰错误”更值得肯定。在社交媒体上,误刷赞或许只是一个小小的逗号,但如何处理这个逗号,却决定了整篇“社交叙事”的最终走向。以专业态度应对每一次意外,才能在数字社交的长跑中,跑得更稳、更远。