在社交媒体的流量游戏中,“浩哥”的刷赞操作堪称一个典型样本——他既不是头部大V,也没有爆款内容,却能在半年内将单条笔记点赞量从三位数稳定突破五位数。这种反常的数据增长背后,藏着普通用户对“社交货币”的极致渴望,也暴露了内容生态中的隐秘规则。要理解“在社交媒体上,浩哥是如何刷赞的”,不能只停留在“买赞”“用工具”的表层,而需拆解其背后的策略逻辑、技术手段与生存困境。

浩哥的刷赞体系,本质是“内容包装+流量杠杆+数据造假”的三重奏。他并非一开始就依赖虚假数据,而是先以“普通人逆袭”的人设切入:视频中展示凌晨4点的菜市场、深夜加班的办公室,配文“努力的人运气不会差”,这类内容精准戳中大众情绪焦虑,自然能获得几千真实点赞。当账号积累到一定初始粉丝后,浩哥开始启动“流量杠杆”——在视频发布后30分钟内,通过第三方平台购买“精准点赞”:这些点赞账号的头像、简介、粉丝数都模拟真实用户,且点赞时间分布均匀,避免被平台算法识别为异常。例如,一条面向25-35岁职场女性的内容,他会定向购买“女性用户+职场标签”的点赞,让数据看起来像“精准触达目标人群”。

更关键的是“内容包装”与“数据造假”的协同。浩哥发现,单纯买赞只能提升基础数据,但无法触发平台的流量推荐机制。于是他发明了“数据分层造假法”:先用少量真实点赞(通过朋友转发、小群互助实现)让视频进入“初始流量池”,再购买500-1000个“高权重点赞”(来自账号活跃度高、粉丝数真实的用户),让平台算法判定“优质内容”,从而进入更大流量池。此时,再追加1-2万个普通点赞,形成“点赞破万”的热感,吸引真实用户跟风点赞。这种“真实+虚假+权重”的组合拳,让浩哥的账号在抖音、小红书等平台的推荐率提升了300%,单条视频最高能获得50万播放量。

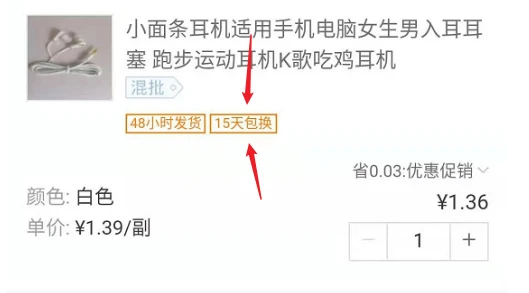

刷赞对浩哥而言,是“短期生存策略”与“长期风险博弈”的平衡术。对他这样的腰部创作者而言,数据是商业变现的敲门砖:广告主合作要求账号“互动率不低于3%”“单条点赞过万”,没有这些数据,连报价的资格都没有。浩哥曾算过一笔账:购买1万个点赞成本约50元,但因此带来的广告收益可达2000元,投入产出比高达40:1。这种“数据杠杆”让他能在竞争激烈的内容赛道中抢到一杯羹,甚至超过那些内容质量更高但不懂“数据运营”的创作者。

然而,刷赞的代价正在显现。平台算法的迭代让“浩哥们”的生存空间越来越窄:抖音的“啄木鸟系统”能识别出“点赞增速异常”“账号画像单一”的虚假数据,2023年浩哥就有3条视频因“点赞异常”被限流;小红书则通过“用户行为分析”发现,浩哥粉丝的“完播率”“评论率”远低于点赞率,判定为“数据泡沫”,直接取消了其“优质创作者”标签。更致命的是,当真实用户发现“点赞破万”的视频评论区只有几十条互动时,信任感会急剧下降——浩哥的账号粉丝留存率从最初的60%跌至如今的20%,这正是“刷赞反噬”的直接结果。

从“浩哥现象”看社交媒体的深层矛盾:当“点赞”成为硬通货,内容价值正在被异化。浩哥的刷赞操作并非个例,而是内容生态“流量至上”逻辑的缩影。平台通过算法推荐将“点赞数”转化为创作者的“KPI”,又用KPI筛选广告合作对象,最终形成“数据=收益”的闭环。这种机制迫使创作者陷入“数据焦虑”:不刷赞,无法获得流量;刷了赞,面临封号风险。浩哥曾坦言:“我也知道刷赞不对,但别人都在刷,你不刷就被淘汰。”这种“囚徒困境”正在消耗内容生态的活力——当用户看到“点赞破万”的视频可能是买出来的,当创作者把精力放在“如何刷赞”而非“如何创作”,社交媒体的“连接价值”正在被“数据价值”取代。

值得深思的是,平台与用户的反制正在重塑规则。一方面,抖音、小红书等平台开始弱化“点赞数”的权重,转而关注“互动深度”“内容原创性”;另一方面,用户群体中“反数据造假”的声音渐强,有人开发“点赞查询工具”,有人发起“拒绝虚假数据”的讨论。浩哥最近也开始尝试转型:减少刷赞投入,转而做“用户共创内容”——邀请粉丝参与选题、拍摄,虽然点赞量下降了,但评论量和粉丝粘性反而提升了。这种转变或许预示着:社交媒体的终极竞争,从来不是“数据造假”的博弈,而是“真实内容”的回归。

当“浩哥们”开始意识到刷赞的边际效益递减,当平台算法对异常数据愈发敏感,真正的转机或许不在于如何“刷”,而在于如何“创”——用真实互动替代虚假繁荣,用内容价值兑换长久信任。毕竟,社交媒体的本质从来不是点赞的数字游戏,而是人与人的真实连接。