当你刷朋友圈看到朋友刚发的新动态,手指下意识地点了个赞,这或许是社交本能;但如果是为了“维持关系”“避免尴尬”而批量点赞,甚至设置提醒“秒赞”,这种“在社交媒体中给朋友刷赞的习惯”,正在悄悄改变我们社交的底色。社交媒体的点赞功能本意是传递认可,但当“刷赞”从偶尔行为变成日常惯性,我们需要追问:这种习惯真的好吗?它是在拉近关系,还是在异化连接?

“刷赞”与“自然点赞”:一字之差,天差地别

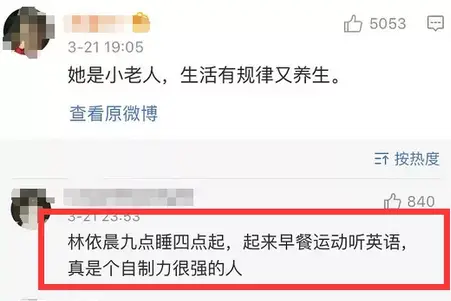

在社交媒体语境中,“给朋友刷赞”并非简单的“点赞”动作,而是带有目的性、重复性甚至强制性的行为——可能是为了“回赞”对方过往的点赞,可能是为了维系“点赞互惠”的社交平衡,也可能是单纯刷存在感。而“自然点赞”则基于内容共鸣:看到朋友旅行时绝美的风景,你会真心点赞;读到ta对时事的犀利评论,你会主动点赞。前者是“社交义务”,后者是“情感反馈”,二者在动机、频率和情感投入上截然不同。习惯性刷赞的人,手机里可能藏着“点赞助手”APP,朋友圈列表里有“未回赞提醒”,甚至会对不同朋友设置“点赞优先级”——这种将点赞量化的行为,早已脱离了社交的本真,滑向了数字绩效的陷阱。

从“情感共鸣”到“社交焦虑”:刷赞背后的心理动因

为什么越来越多的人陷入“给朋友刷赞”的习惯?核心在于“社交数字化焦虑”。在社交媒体时代,人际关系被转化为可量化的数据:点赞数、评论数、粉丝量,这些数字成了“社交价值”的隐形标尺。你可能会因为朋友三天没回赞而揣测“ta是不是生气了”,或者为了不被群聊里的人觉得“冷漠”而给每条动态都点个赞。这种焦虑源于“社会比较理论”的数字延伸——当别人都在“积极社交”时,自己不刷赞仿佛就会被排除在“朋友圈”之外。更深层看,刷赞是一种低成本的“社交保险”:不用费心评论,不用刻意聊天,一个点赞就能完成“我关注你”的信号发送,既避免了尴尬,又维持了表面的关系和谐。但这种“廉价互动”真的能换来真实的关系吗?

情感连接的空心化:当点赞成为“社交货币”

习惯性刷赞最隐蔽的危害,是让情感连接变得空心化。想象一下:朋友发了一条精心撰写的长文,分享ta最近的困惑与成长,你却因为“刷赞任务”在30秒内给8条动态点了赞,唯独漏掉了这条——或者,你点了个赞,心里却想着“回完赞就可以继续刷短视频了”。这样的点赞,本质上是一种“数字敷衍”。心理学中的“超限效应”告诉我们,当刺激过多过频时,人会产生心理厌倦。当点赞从“偶尔的惊喜”变成“日常的义务”,朋友收到的不再是“你看到了我的动态”,而是“你又在完成社交任务”。久而久之,点赞的“情感价值”会被稀释,甚至被误解为“虚伪的社交表演”。更令人担忧的是,当大家都陷入“刷赞-回赞”的循环,社交媒体会变成一个“点赞交易所”——每个人都在用点赞交换点赞,却忘了最初想连接的人。

算法的共谋:刷赞如何扭曲社交生态?

社交媒体的算法设计,正在悄悄“奖励”刷赞行为。当你频繁点赞,尤其是给某些类型的内容点赞时,算法会判定你对这类内容感兴趣,进而更多推送给你;而当你习惯性给朋友点赞,算法会强化“你们关系亲密”的标签,甚至将你们的动态优先展示给彼此。这种“算法反馈”进一步固化了刷赞习惯:你发现“点赞越多,社交存在感越强”,于是更依赖点赞来维系“社交活跃度”。但算法的推荐逻辑本质是“流量优先”,它不会分辨你的点赞是真诚还是敷衍。久而久之,社交生态会出现“劣币驱逐良币”的现象:那些需要深度思考的内容,不如一张“九宫格美照”获得点赞多;那些真诚的情感表达,可能被淹没在“秒赞大军”里。当点赞成为内容优劣的唯一标尺,创作者会优先选择“流量密码”而非“真实表达”,而用户则在刷赞的惯性中,逐渐失去深度社交的能力。

回归本真:如何摆脱“刷赞依赖”?

在社交媒体深度嵌入生活的今天,完全拒绝点赞不现实,但我们可以重建“点赞”的健康边界。第一步是区分“必要互动”与“习惯性刷赞”:如果朋友的内容确实触动你,不妨花30秒写一句简短评论——“这张照片的光影太棒了”比10个点赞更有温度;如果只是日常琐碎动态,不点赞也不会影响关系,不必为了“合群”而勉强自己。第二步是调整“社交心态”:记住,社交媒体是现实生活的延伸,而非替代品。线下的一次见面、一次长谈,比100个点赞更能维系关系。最后,可以定期“清理点赞列表”:屏蔽那些让你产生社交焦虑的群聊,取关那些只制造“点赞压力”的账号,让社交媒体回归“连接真实”的初衷。

在社交媒体中,你给朋友刷赞的习惯好吗?答案藏在每一次点赞的动机里。当点赞成为情感共鸣的桥梁,它能让友谊更温暖;当点赞变成社交焦虑的枷锁,它只会让我们在数字喧嚣中越来越孤独。或许,真正的社交智慧从来不是“点赞的数量”,而是“互动的质量”——放下对点赞的执念,让每一次连接都带着温度,这才是对“朋友”二字最珍贵的回应。