在社交媒体的流量生态中,“湘少英语”相关内容的点赞数据异常活跃,这种“刷赞现象”并非简单的数字游戏,而是多重动机交织的复杂行为。从家长群体的教育焦虑到商家的营销驱动,从平台的流量逻辑到青少年的社交模仿,每一个角色都在这场“点赞竞赛”中扮演着不可或缺的角色。深入剖析这些动机,不仅能揭示当前少儿英语教育领域的数字异化现象,更能为理解社交媒体如何影响教育消费提供独特视角。

家长的教育焦虑与身份认同需求,构成了刷赞现象最底层的心理动机。在“不能输在起跑线上”的教育竞争氛围中,英语能力被视为孩子未来竞争力的核心指标之一。湘少英语作为覆盖小学阶段的英语学习品牌,其内容(如单词卡、课文朗读、趣味教学视频)天然承载着家长对“孩子是否在有效学习”的期待。当一条湘少英语内容的点赞数突破“1万+”,家长会下意识将其视为“优质内容”的认证——这不仅是对学习资源的肯定,更是对孩子学习成果的间接背书。部分家长甚至会主动刷赞,试图通过“制造热门”来强化这种心理安慰:你看,这么多人都认可,我们的选择没有错。更深层次看,这种行为折射出家长在育儿过程中的身份焦虑:在家长社群中,“孩子学了什么”“学了多久”成为社交货币,高点赞的湘少英语内容能成为他们晒娃时的“谈资”,获得群体认同感。正如一位家长在访谈中坦言:“给湘少英语的绘本视频点赞,其实是想让别的家长看到,我家娃已经在学这套教材了,这是一种‘教育投入可视化’的表达。”

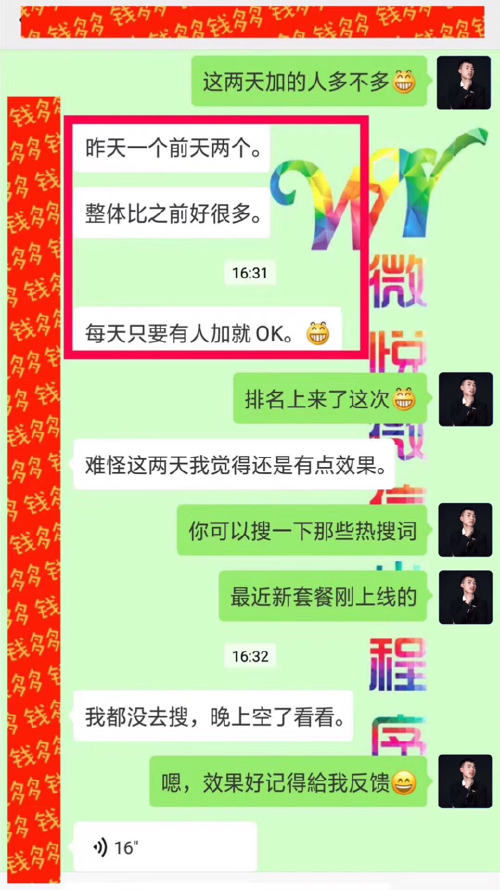

商家的流量焦虑与商业利益驱动,让刷赞成为教育内容营销的“潜规则”。在社交媒体的算法逻辑中,点赞、评论、转发是决定内容曝光度的核心指标。对于湘少英语的运营方或相关培训机构而言,一条内容的点赞量直接关系到触达用户数——高点赞内容会被平台优先推荐,吸引更多潜在客户关注,进而转化为课程购买或教材销售。当自然流量增长缓慢时,“刷赞”便成为最直接的“流量捷径”。有业内人士透露,少儿英语类内容的点赞单价远低于美妆、穿搭等领域,因为家长群体对“数据真实度”的敏感度较低,更容易被“热门内容”吸引。商家通过批量购买点赞,不仅能快速打造“爆款”假象,还能利用“跟风心理”刺激消费:“这么多家长都在看,肯定有道理,我也给孩子报个试试”。这种“数据造假”本质上是一种商业投机,它利用了平台算法的漏洞和家长的信息不对称,将教育内容异化为流量商品,背离了“优质内容吸引用户”的初衷。

平台的流量至上逻辑与算法推荐机制,为刷赞现象提供了生存土壤。社交媒体平台的核心目标是用户时长和广告收益,而高互动内容(尤其是点赞量高的内容)最能留住用户。为了鼓励创作者产出“爆款”,平台算法会给予高点赞内容更多流量倾斜,形成“点赞越多→曝光越多→点赞更多”的马太效应。这种机制客观上纵容了刷赞行为:无论是个人用户还是商家,只要能快速提升点赞数据,就能获得平台“青睐”。对于湘少英语这类垂直领域内容,平台更倾向于推荐数据表现优异的账号,因为其能精准触达目标用户(家长群体)。然而,当刷赞成为普遍现象,算法推荐的“优质内容”便失去了真实性——家长看到的“高赞教学视频”可能是商家花钱堆砌的数字,真正有价值的内容反而因数据平平被埋没。这种“劣币驱逐良币”的生态,不仅损害了平台的内容质量,也让家长对社交媒体的教育价值产生信任危机。

青少年的社交模仿与身份建构需求,让刷赞现象呈现出低龄化的特征。在湘少英语的受众中,小学生是重要群体。他们虽然不具备独立消费能力,却是社交媒体的“原住民”——他们会在抖音、小红书等平台观看同龄人的英语学习视频,模仿“网红”的点赞行为。当看到某个同学的视频获得大量点赞时,他们会渴望通过“刷赞”获得同样的关注和认可。部分家长甚至主动鼓励孩子给湘少英语内容点赞,认为“多互动能提高学习积极性”。这种“点赞=被喜欢”的认知,正在潜移默化地影响青少年的社交价值观:他们开始将数字化的点赞量等同于自我价值,忽视了学习内容本身的趣味性和知识性。更值得警惕的是,当刷赞成为一种习惯,孩子可能会对“虚假数据”产生麻木,甚至为了获得点赞而编造学习成果,这种“数字表演”与教育的本质背道而驰。

湘少英语刷赞现象的背后,是教育焦虑、商业逻辑与平台算法共同构建的“数字泡沫”。它既反映了家长群体在育儿压力下的非理性消费,也暴露了社交媒体在教育领域的价值异化。要破解这一困局,需要多方协同:家长应回归教育本质,将关注点从“数据热度”转向“内容质量”;商家需摒弃流量至上的投机心态,用真实优质的内容吸引用户;平台则应优化算法机制,打击数据造假,让教育内容回归知识传播的初心。唯有如此,社交媒体才能真正成为助力孩子成长的“第二课堂”,而非制造焦虑的“数字秀场”。