在社交媒体内容同质化、滤镜审美疲劳的当下,“素颜状态”正从一种个人选择演变为内容创作的差异化竞争力。如何在不依赖美颜修饰的前提下,高效获得自然点赞?这不仅是内容创作者的实操难题,更折射出用户对“真实”的深层需求——素颜状态下的点赞,从来不是简单的数据堆砌,而是真实价值与情感共鸣的量化结果。

素颜状态的内容创作,核心在于“真实感”的构建与传递。当创作者放下对“完美”的执念,以未经修饰的面容呈现生活,本质上是在与用户建立一种“零距离”的信任关系。心理学研究表明,人类对“真实”的感知具有天然的亲和力,素颜状态下的肌肤纹理、表情变化、甚至细微的不完美,都会让用户下意识地认为“这是真实的人”,而非被精心包装的“符号”。这种信任感,是自然点赞的底层逻辑——用户更愿意为“真实”停留,为“共鸣”点赞。但信任的建立并非一蹴而就,需要创作者在内容中持续注入“真诚的颗粒感”:比如素颜晨起时略显凌乱的头发、工作间隙疲惫却真实的表情、情绪波动时眼角的微红,这些看似“不完美”的细节,恰恰是打破用户心理防线的“破冰点”。当用户在内容中看到“这就是我”的投射,点赞便成为情感认同的自然表达。

高效获得自然点赞的关键,在于对“素颜状态”下的内容价值进行深度挖掘。素颜≠无内容,而是将“真实”转化为可感知的价值载体。这种价值可分为三个维度:生活质感、情感共鸣与专业真实。生活质感层面,素颜状态能更直观地展现“日常感”——比如素颜做早餐时阳光洒在脸上的自然光影、素颜阅读时专注的神情、素颜运动后脸颊的微红,这些场景无需滤镜加持,本身就具有“治愈感”和“代入感”,用户在“真实的生活切片”中找到共鸣,点赞便成为对“美好生活向往”的呼应。情感共鸣层面,素颜状态下的情绪表达更具穿透力:当创作者分享素颜时的脆弱(如职场压力下的疲惫)、成长(如素颜直面镜头的勇气)、温暖(如素颜拥抱孩子的瞬间),用户在“真实情绪流”中完成共情,点赞是对“情感连接”的确认。专业真实层面,若创作者涉及美妆、护肤等领域,素颜状态反而能强化专业信任——比如素颜测评护肤品时,肌肤对产品的真实反馈(泛红、刺痛或吸收效果)比滤镜下的“完美效果”更具说服力,用户因“专业真实”而点赞,本质上是对“信息价值”的认可。

内容价值的传递,需要匹配“素颜状态”下的表达策略。素颜内容不是“随便拍”,而是“用心呈现”。在视觉呈现上,素颜状态对构图、光线、细节的要求更高:避免过度磨皮导致的“塑料感”,保留肌肤的自然纹理;利用自然光(如窗边、清晨户外)柔和面部轮廓,避免强光下的阴影突出瑕疵;构图时聚焦“眼神”或“表情”等情绪载体,让用户忽略“是否素颜”,而关注“情绪本身”。在内容结构上,素颜内容更适合“故事化表达”——比如以“素颜的一天”为线索,串联起床、工作、家庭等场景,通过真实的生活片段传递价值观(如“接纳不完美的自己”“认真生活的样子最美”),用户在“故事流”中被打动,点赞成为对“价值观认同”的仪式。在语言风格上,素颜内容需要“口语化+真诚感”,避免过度华丽的辞藻,用“就像和你聊天”的语气分享感受,比如“今天素颜出门,被同事说气色不错,其实只是睡了个好觉”,这种“接地气”的表达,能拉近与用户的距离,让点赞成为“朋友间的肯定”。

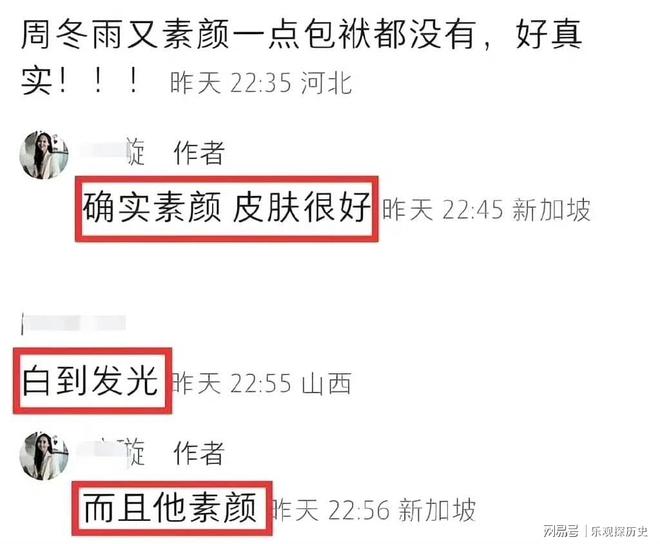

互动策略是素颜状态下高效获得自然点赞的“催化剂”。素颜内容的真实感,天然适合建立“强互动关系”。创作者需主动放下“完美人设”,在互动中展现“真实的自己”:比如在评论区坦诚分享“素颜时的焦虑”,并引导用户讨论“你多久不化妆出门”,这种“自我暴露”会激发用户的分享欲,在“双向真实”中形成互动闭环;针对用户的“素颜相关提问”(如“敏感肌素颜怎么护肤”),用“亲身经历+干货”回应,比如“我以前也怕素颜,后来发现XX面霜能修护屏障,现在素颜也敢见人”,这种“真实经验分享”比教科书式的解答更具说服力,用户因“实用价值”而点赞;定期发起“素颜挑战”“真实生活分享”等互动活动,鼓励用户晒出自己的素颜状态,创作者对用户内容进行“真实点评”(如“你素颜时的眼神好有活力”),这种“社群共创”能让用户感受到“被看见”,点赞成为“归属感”的体现。

素颜状态下的自然点赞,本质上是对“内容本质”的回归。当社交媒体充斥着过度修饰的“完美人设”,用户对“真实”的渴望从未如此强烈——他们想看的不是“完美的偶像”,而是“真实的同行者”。素颜状态的内容创作,正是抓住了这一需求,通过真实的生活质感、真实的情感流动、真实的专业价值,让点赞从“数据指标”回归到“情感认同”。对创作者而言,放下对“点赞数”的焦虑,转而深耕“真实内容”的土壤,素颜状态下的高效刷赞便会水到渠成——因为真正的“自然点赞”,从来不是技巧的堆砌,而是真诚的回响。