在视频平台刷到“日入500元,手指动一动就能赚钱”的刷单兼职内容时,你是否会下意识地点个赞,想着“给个鼓励,也许真能帮到人”?这种看似微小的支持行为,实则是对违规行为的纵容,更是对网络生态的隐性破坏。刷单内容本质是虚假交易的“遮羞布”,而点赞支持则成了助推其传播的“隐形翅膀”。在算法主导的流量时代,每一个点赞都是对平台规则的投票,拒绝为刷单内容点赞,不仅是维护自身权益的必要选择,更是共建清朗网络空间的公民责任。

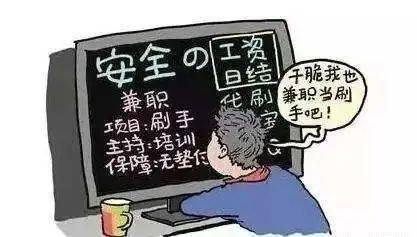

刷单内容的伪装性,让它在视频平台有了生存土壤。从“宝妈兼职在家做,月入过万不是梦”的温情叙事,到“商家急招刷手,佣金秒到账”的利益诱惑,这些内容往往披着“分享经验”“招聘信息”的外衣,用看似真实的场景和诱人的回报吸引用户。其核心逻辑却始终围绕“虚假交易”——通过虚构订单、伪造物流、虚假评价等手段,帮助商家提升销量和评分,违反《反不正当竞争法》中“经营者不得对其商品的销售状况、用户评价作虚假或者引人误解的商业宣传”的规定。视频平台的算法推荐机制,又进一步放大了这种危害:一条刷单内容若获得初始点赞,会被判定为“优质内容”,推送给更多用户,形成“点赞-流量-更多刷单内容”的恶性循环。此时,用户的点赞不再是简单的“支持”,而是成了违规内容传播的“加速器”。

用户为刷单内容点赞的心理动因,值得深挖。一方面,从众心理在群体行为中尤为显著——当看到评论区有人留言“真的有用,已加入”或“感谢分享,赚到零花钱”时,个体容易忽略内容本身的合规性,转而跟随群体点赞,仿佛“不点赞就落伍了”。另一方面,“助人情结”被不法分子精准利用:刷单内容常以“帮助商家冲销量”“带大家赚钱”为噱头,让用户产生“举手之劳就能助人”的错觉,从而忽略其背后的法律风险和道德瑕疵。更值得警惕的是,部分用户对“刷单”的认知存在偏差,将其等同于“普通的兼职推广”,未意识到这种行为不仅破坏市场秩序,还可能导致个人信息泄露、陷入“垫付陷阱”等实际危害。点赞支持,本质上是对这种认知偏差的无声背书。

点赞行为引发的连锁反应,远超个体想象。对平台而言,刷单内容的泛滥会扭曲内容生态:当虚假交易数据通过点赞获得流量倾斜,真正有价值的内容(如技能教学、知识科普)反而被淹没,形成“劣币驱逐良币”的局面。算法无法区分“真实支持”与“违规助推”,只会根据用户行为数据持续推荐同类内容,最终导致平台充斥着低质、违规的刷单信息,损害用户体验和平台公信力。对商家而言,短期刷单看似能提升销量,实则透支品牌信誉——虚假评价一旦被消费者识破,不仅会引发退货潮,更会让商家陷入“信任危机”。而对普通用户来说,点赞支持刷单内容,等于为“轻松赚钱”的骗局背书,可能误导身边亲友尝试刷单,最终陷入“垫付-被骗-维权无门”的困境。每一个点赞,都可能成为压垮他人的“隐形推手”。

平台治理刷单内容,面临技术与人性的双重挑战。技术上,AI虽能识别部分明显违规内容(如含“刷单”“兼职”等关键词的视频),但新型话术层出不穷(如“体验官”“数据优化”等变体),且点赞行为具有隐蔽性——用户可能出于“好奇”或“同情”点赞,并非主动参与刷单,这给精准打击带来难度。机制上,多数平台已设置“违规内容举报”入口,但用户举报意识薄弱,加之部分平台对违规账号的处罚力度不足(仅限删除内容或短期封号),难以形成有效震慑。更深层的问题在于,用户对刷单危害的认知不足:许多人明知刷单违规,却仍抱着“无所谓”“别人也这么做”的心态点赞,这种“法不责众”的心理,让违规成本被进一步稀释。破解这一困境,需平台、用户、监管部门协同发力——平台需升级算法识别能力,强化用户教育;用户需树立“不点赞、不传播、主动举报”的意识;监管部门则需加大对刷单行为的惩处力度,形成“不敢刷、不能刷”的高压态势。

作为网络内容的消费者,拒绝为刷单内容点赞,是最低成本的“反制”行动。这并非要求用户对每条内容都进行“合规性审查”,而是建立一种基本的判断意识:当内容宣扬“无门槛高回报”“先垫付后返款”等特征时,应保持警惕,不点赞、不评论、不转发,甚至通过平台举报渠道反馈。这种“消极不作为”,实则是对网络生态的积极维护——用户的每一次“拒绝点赞”,都是对算法的一次“纠偏”,减少违规内容的流量分配;每一次主动举报,都是对平台治理的“助攻”,推动规则完善。更重要的是,个体的“拒绝行为”能形成示范效应:当越来越多用户拒绝为刷单内容点赞,不法分子会发现“点赞助推”的失效,进而减少此类内容的制作和传播。

在视频平台的世界里,点赞不仅是情感的传递,更是价值的排序。当刷单内容因点赞获得流量,我们传递的不是支持,而是对规则的漠视;我们纵容的不是“赚钱捷径”,而是对诚信的背叛。拒绝为刷单内容点赞,或许无法立即根除这一顽疾,但每个用户的“举手之劳”,都能成为清朗网络生态的一块基石。毕竟,健康的网络空间,需要每个人对“支持”二字保持敬畏——因为你的每一次点赞,都在为这个世界投票。