在社交媒体流量竞争白热化的当下,“墨言刷说说赞软件”以远低于市场同类产品的价格吸引大量用户,其定价策略背后的逻辑,实则折射出社交电商行业的深层生态矛盾与技术成本洼地现象。这类软件的核心功能是通过模拟用户行为批量获取社交平台点赞,看似简单的技术实现背后,隐藏着多重“低价逻辑”,而其长期价值与风险隐患,更值得用户与行业警惕。

技术门槛的“低成本假象”:脚本复用与功能阉割

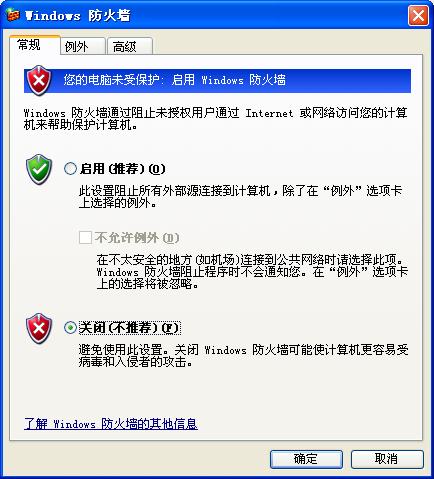

“墨言刷说说赞软件”价格低廉的首要原因,在于技术实现层面的“轻量化”与“复用化”。其核心技术本质是自动化脚本模拟用户点击行为,通过调用社交平台开放接口(如QQ空间的“说说”点赞API)或模拟浏览器操作,实现批量点赞功能。这类脚本的开发门槛远低于复杂算法,开发者可基于开源框架(如Selenium、PyAutoGUI)快速搭建,无需深度优化用户体验或适配多平台版本。

更关键的是,这类软件往往采用“通用模板”开发,一套脚本可适配多个社交平台(如QQ、微信、微博等),仅需修改接口参数即可。这种“一套代码走天下”的模式,极大降低了研发成本。同时,为压缩价格,厂商通常会阉割部分功能:例如取消“智能模拟真实用户行为”(如随机间隔、IP轮换)、简化“防检测机制”,甚至直接使用第三方开源脚本进行二次包装。技术层面的“低成本复用”与“功能阉割”,使其定价得以压至10-50元/月的“亲民区间”,但也直接导致软件稳定性差、易被平台识别封号。

盈利模式的“隐性陷阱”:流量焦虑驱动的灰色变现

表面看,“墨言刷说说赞软件”的低价是“薄利多销”,实则其盈利模式依赖“流量焦虑驱动的隐性变现”。当前社交平台将点赞数、互动率作为内容分发的重要权重,大量用户(尤其是中小商家、自媒体从业者)为获取初始流量,甘愿购买“虚假数据”。厂商正是抓住这一心理,以“低价引流”吸引用户,再通过“增值服务”实现盈利。

例如,基础版软件仅提供简单点赞功能,但用户若需“高权重IP”“防封号升级”“真人点赞模拟”等进阶功能,需额外支付数倍费用;部分软件甚至内置广告或强制捆绑插件,通过流量变现弥补软件本身的低价亏损。更有甚者,以“免费试用”为诱饵,收集用户账号信息,用于后续的盗号、诈骗等非法活动。这种“低价入口+高价增值+灰色变现”的模式,使其看似“便宜”,实则用户需承担更高的隐性成本与安全风险。

市场供需的“恶性循环”:竞争内卷与价格战

社交电商行业的“流量内卷”,是“墨言刷说说赞软件”低价的另一个推手。随着平台流量红利见顶,内容创作者对“数据造假”的需求激增,导致同类软件厂商数量激增。为抢占市场份额,厂商被迫陷入“价格战”——你卖30元,我卖20元;你按月收费,我按周收费。这种恶性竞争使得软件利润空间被不断压缩,厂商只能通过进一步压缩研发成本、牺牲服务质量维持运营。

同时,部分厂商利用“信息差”,将老旧脚本包装成“最新版本”,以低价吸引用户,实则功能停滞、检测机制落后。市场供需失衡与竞争内卷,使得“低价”成为厂商的生存策略,而非技术或服务的优势体现,最终形成“低价-低质-更低价”的恶性循环。

用户认知的“偏差”:忽视风险与长期价值

用户对“墨言刷说说赞软件”低价的追捧,本质上是对“社交数据价值”的认知偏差。许多用户认为“点赞数=影响力”,却忽视了平台对虚假数据的打击力度。近年来,QQ、微信等平台已升级反作弊系统,通过行为分析、IP异常检测等技术,批量封禁使用刷赞软件的账号。用户花低价购买的“数据”,可能在一夜之间清零,甚至导致账号永久封禁。

此外,长期依赖虚假数据会扭曲用户对内容质量的判断。真正优质的内容应依靠创意、价值与真实互动,而非“刷出来的虚假繁荣”。用户为“便宜”付出的代价,不仅是账号安全风险,更是对自身社交品牌价值的透支。

行业规范的“缺位”:监管滞后与灰色地带

“墨言刷说说赞软件”低价泛滥的深层原因,还在于行业规范的缺位。目前,针对社交数据造假的法律法规尚不完善,平台对刷赞软件的打击多为“事后封号”,缺乏源头治理;而部分厂商将服务器部署在海外,利用跨境监管难度逃避责任。

这种监管滞后,使得刷赞软件处于“灰色地带”,厂商无需承担法律责任,便可低成本运营。若行业不能建立“数据真实性”标准,平台不能完善流量分发机制,类似“墨言刷说说赞软件”的低价产品仍将层出不穷,破坏健康的社交生态。

归根结底,“墨言刷说说赞软件”的低价,是技术简化、模式畸形、市场无序与用户焦虑共同作用的结果。用户在选择时,需理性权衡“便宜”背后的风险——账号安全、数据隐私与长期价值远比短期数据更重要。而对行业而言,唯有回归“内容为王”的本质,建立规范的数据生态,才能摆脱“刷赞依赖”,让社交平台真正成为价值传递的桥梁,而非流量泡沫的温床。