墨言在刷赞网用户平台上求助的过程,折射出当前内容创作者与流量工具之间复杂的共生关系,其结果不仅关乎个人账号的存续,更映射出行业规范与用户权益的平衡难题。这一案例并非孤立,而是无数创作者在流量焦虑下寻求捷径时遭遇困境的缩影,值得深入剖析其细节与启示。

墨言最初接触刷赞网,源于短视频账号流量停滞的焦虑。作为一名专注于职场干货分享的创作者,他前期依靠优质内容积累了5万粉丝,但近三个月视频播放量始终卡在5000-8000区间,互动率持续走低。在同行讨论中,他了解到刷赞网“快速提升账号权重、助力自然流量增长”的宣传,抱着“试一试”的心态注册了账号。这是许多创作者的典型心态——将虚假流量视为破局工具,却忽略了潜在风险。

求助的直接导火索,是刷赞网“7天10万赞套餐”未达预期的服务纠纷。墨言支付300元后,平台承诺前三天完成5万赞,实际到账仅2.3万,且存在大量异常账号点赞(如无头像、无动态的“僵尸号”)。更关键的是,平台客服以“系统延迟”“算法波动”为由拖延处理,当墨言要求退款时,对方直接拉黑并删除聊天记录。此时,他的账号因“异常流量行为”被平台限流,视频无法进入推荐页,粉丝掉粉超3000人。这揭示了部分流量工具行业的“套路化陷阱”:用虚假宣传吸引用户,用技术漏洞逃避责任,最终让创作者陷入“越刷越凉”的恶性循环。

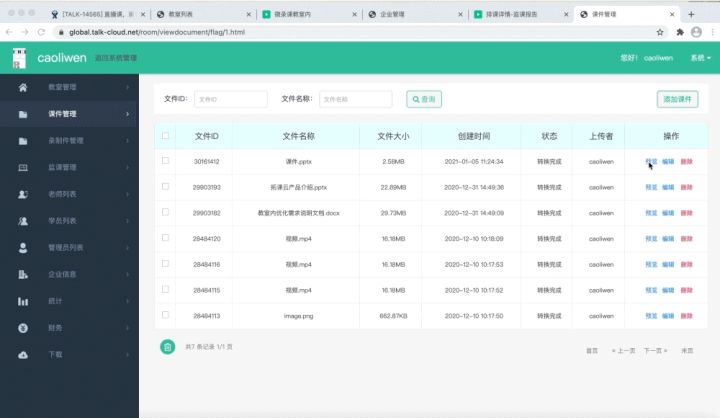

在走投无路的情况下,墨言选择通过刷赞网用户平台的官方求助渠道维权。这一过程并非一帆风顺,而是经历了“信息搜集-证据整理-多轮沟通-升级投诉”四个阶段。首先,他仔细研读了用户平台的《纠纷处理规则》,明确“服务未达标”属于可申诉范围,并收集了付款记录、聊天截图、后台流量异常数据等关键证据。值得注意的是,他在证据整理时特别标注了“僵尸号点赞”的具体案例,这成为后续维权的重要突破口——因为平台规则明确禁止非真实用户互动。

与刷赞网客服的沟通中,墨言遭遇了典型的“太极式推诿”:首次回应要求补充“流量异常证明”,第二次又以“套餐详情未明确到账时间”为由拒绝退款。此时,他没有陷入情绪化争执,而是根据用户平台的指引,提交了“升级投诉申请”,并附上《电子商务法》中关于“经营者应当按照承诺提供商品”的相关条款。这一操作体现了理性维权的专业性——当平台规则失效时,法律条款与行业规范成为用户最有力的武器。

求助的结果呈现出“阶段性胜利与长期反思”的双重性。在用户平台介入的第三天,刷赞网同意退款200元(扣除“服务费”),并承诺解除对墨言账号的限流。但更重要的收获,是墨言通过这次事件重新审视了内容创作的本质:他删除了所有通过非正常手段获取的虚假点赞,转而深耕内容质量,推出“职场新人避坑指南”系列,单条视频自然播放量突破20万,粉丝增长重回正轨。这一结果印证了一个行业真理:任何试图绕过平台规则、依赖短期流量密码的行为,最终都会被算法与用户的双重理性反噬。

深入分析墨言的求助过程,可以提炼出三个核心启示。其一,用户平台的“求助机制”是维权的关键出口,但需要创作者具备证据意识与规则认知。刷赞网用户平台虽存在监管漏洞,但明确的纠纷处理流程仍为用户提供了救济途径,这与当前互联网平台“自治+监管”的治理逻辑相符。其二,虚假流量对账号的伤害具有“不可逆性”。墨言的经历表明,异常数据不仅会导致限流,还会破坏账号的真实用户画像——算法会误判受众偏好,进而推荐偏差,形成恶性循环。其三,内容创作的“长期主义”才是破局之道。当墨言放弃刷赞转而优化内容时,流量自然回升,这说明平台算法始终倾向于奖励有价值的内容,而非虚假的数字泡沫。

从行业视角看,墨言的案例折射出流量经济时代的深层矛盾:一方面,创作者面临“流量焦虑”的巨大压力,部分平台以“唯数据论”加剧这种焦虑;另一方面,灰色产业链利用创作者的急功近利心理,提供看似“高效”实则有害的服务。解决这一问题,需要三方协同发力:平台需完善流量审核机制,建立更科学的账号评价体系;创作者需树立“内容为王”的价值观,警惕流量陷阱;监管部门则需加大对虚假流量产业链的打击力度,从源头上遏制违规行为。

墨言在刷赞网用户平台的求助,最终以“维权成功+认知升级”落幕,但这一过程留给行业的思考远未结束。在内容创作日益专业化的今天,创作者唯有坚守真实价值、理性看待流量,才能在算法的浪潮中行稳致远。而平台与监管的持续完善,则为这种“真实创作”提供了制度保障——毕竟,健康的生态从来不是靠数字堆砌出来的,而是由优质内容与真实用户共同滋养的。