“天子刷赞平台的网址是什么?”——这一搜索背后,是无数内容创作者、商家在流量焦虑下的迫切追问。然而,在试图寻找这类“捷径”之前,我们需要清醒认识到:所谓的“刷赞平台”本质上游走在灰色地带,其所谓的“流量捷径”往往伴随着合规风险与数据隐患。与其执着于寻找一个可能随时失效的网址,不如深入剖析“刷赞行为”的本质、价值与风险,这才是数字时代内容运营更值得关注的命题。

一、“天子刷赞平台”类工具的运作逻辑:虚假流量的“包装术”

“天子刷赞平台”这类名称往往带有一定的迷惑性,暗示其“权威性”或“高效性”,但核心运作逻辑万变不离其宗:通过非正常手段伪造社交平台的互动数据。具体而言,这类平台通常依托三类资源:一是机器账号(通过技术手段批量注册的虚假账号),二是水军团队(真人低成本的点赞、评论任务),三是跨平台数据接口(非法获取平台算法漏洞,实现批量操作)。例如,某自称“天子刷赞平台”的网站可能宣称“10万点赞仅需99元”,其背后可能是利用了某短视频平台的早期算法漏洞,通过脚本控制账号批量点赞,再通过“分散IP”“模拟人工操作”等手段规避平台检测。

这类平台的“网址”往往具有隐蔽性:频繁更换域名(避免被平台封禁)、通过社交群组(如QQ群、Telegram)私密传播,甚至要求用户通过“暗网链接”访问——这些特征恰恰印证了其非合规性。更值得警惕的是,用户在搜索“天子刷赞平台的网址是什么”时,很可能被钓鱼网站欺骗,导致账号密码泄露、支付信息被盗,最终“流量没刷到,损失已发生”。

二、刷赞需求的本质:流量焦虑下的“数字幻觉”

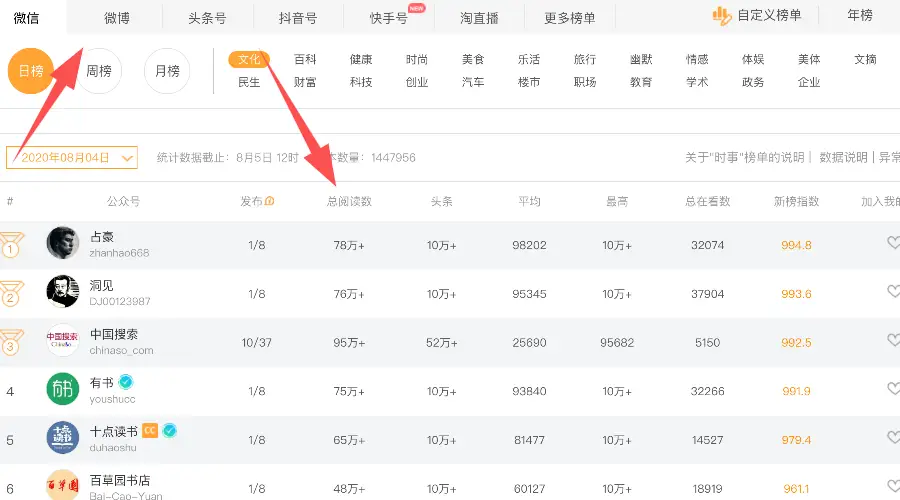

为什么“天子刷赞平台的网址”会成为高频搜索词?根源在于内容生态的“流量焦虑”。在当前算法主导的内容分发机制下,点赞、评论、转发等互动数据直接影响内容的曝光权重:一条抖音视频的点赞量越高,可能被推送给更多用户;一篇小红书笔记的赞藏越多,更容易进入“热门笔记”池。对于商家而言,高赞数是“品牌信任度”的直观体现;对于个人创作者,点赞量则是“内容价值”的量化证明。这种“数据即价值”的认知,催生了“刷赞=快速成功”的幻觉。

然而,刷赞带来的数据是“虚假繁荣”。某MCN机构曾做过实验:通过“天子刷赞平台”为某账号刷了10万点赞,但后续自然流量不增反降,平台算法判定为“异常数据”,直接降低了账号权重。这说明,虚假互动无法转化为真实用户粘性,更无法带来商业转化——就像一座没有地基的“数据大厦”,看似宏伟,实则一推即倒。

三、刷赞平台的合规风险:法律与平台规则的双重红线

使用“天子刷赞平台”绝非简单的“违规行为”,而是可能触犯法律的红线。根据《网络安全法》第24条,任何个人和组织不得提供专门用于从事危害网络安全活动的程序、工具;《电子商务法》第17条也明确规定,电子商务经营者应当全面、真实、准确、及时地披露商品或服务信息,不得进行虚假宣传。刷赞行为本质是通过伪造数据误导消费者,属于“虚假宣传”的范畴,商家若因此被消费者起诉,可能面临“退一赔三”的赔偿。

社交平台对刷赞行为的打击更是“零容忍”。抖音、快手等平台通过AI算法识别异常互动行为,一旦发现账号存在刷赞行为,轻则限流、降权,重则永久封禁。某服装店主为提升店铺销量,通过某“天子刷赞平台”刷单刷赞,结果被平台判定为“欺诈行为”,不仅店铺被封,还被纳入“电商黑名单”,损失惨重。这提醒我们:任何试图通过“捷径”获取流量的行为,最终都会被规则反噬。

四、替代方案:从“刷赞”到“真赞”的合规增长路径

与其耗费精力寻找“天子刷赞平台的网址”,不如回归内容运营的本质——用优质内容打动用户,实现真实增长。以下是三条被验证有效的合规路径:

一是深耕内容垂直度,匹配精准用户。算法推荐的核心逻辑是“内容-用户”匹配度。例如,如果你是母婴博主,与其泛泛发布育儿内容,不如聚焦“0-1岁宝宝辅食制作”这一细分领域,通过原创食谱、真实测评吸引精准粉丝。真实用户的点赞不仅能为内容带来自然流量,还能形成“用户标签-内容推荐”的正向循环。

二是优化互动设计,激发用户参与感。点赞是最低成本的互动,但高赞数的背后需要用户的“情感共鸣”。例如,某美妆博主在视频结尾提问“你们最爱的口红色号是什么?”,引导用户在评论区留言,这种“提问式互动”能显著提升评论率,而评论量同样是算法推荐的重要指标。真实的互动数据远比虚假的点赞量更有价值。

三是借力平台工具,合规提升曝光。各大平台都推出了官方的流量扶持工具,如抖音的“创作者服务中心”提供“热门话题”推荐,小红书的“品牌合作人”帮助优质商家对接达人,微信的“视频号助手”提供数据分析功能。这些工具是平台鼓励的合规增长方式,远比“天子刷赞平台”的“黑科技”更安全、更有效。

结语:拒绝“流量陷阱”,回归价值本质

“天子刷赞平台的网址是什么?”这一问题的答案,或许永远藏在灰色地带的暗网中,但真正的“流量密码”却始终在阳光下:那就是优质内容、真实用户与合规运营。数字时代的竞争,早已不是“数据比大小”的游戏,而是“价值比深度”的较量。与其在虚假流量的陷阱中越陷越深,不如把精力放在打磨内容、理解用户、遵守规则上——唯有如此,才能在内容生态的长跑中行稳致远,这才是对“流量”最深刻的诠释,也是对创作者最有价值的回答。