在社交媒体竞争白热化的当下,点赞数已成为衡量内容影响力的核心指标之一,而如何高效提升这一数据,成为运营者关注的焦点。24刷赞网站i8c凭借其精准匹配与高效操作特性,逐渐进入大众视野,但其正确使用方法与潜在价值,仍需系统梳理。i8c的核心逻辑并非简单的“机器刷赞”,而是基于大数据分析用户行为偏好,通过模拟真实用户互动路径,实现点赞数据的自然增长,这一技术逻辑决定了其使用效果远超传统刷赞工具,但若操作不当,也可能陷入数据泡沫的陷阱。

i8c的技术底座建立在庞大的用户画像标签库与互动行为模拟算法之上。平台通过分析不同社交平台的内容分发机制,将用户兴趣、活跃时段、地域分布等维度数据化,形成精细化的目标受众模型。例如,美妆类账号在使用i8c时,可定向筛选18-35岁女性用户、美妆兴趣标签占比超70%的群体,并在每日19:00-22:00这一活跃高峰期触发互动,确保点赞行为与真实用户习惯高度吻合。这种“精准匹配+时机控制”的双重机制,使得i8c的点赞数据具备更高的“有效转化率”——即点赞用户后续可能产生评论、转发等深度互动的概率,而非单纯的数字堆砌。

精准定位目标受众是提升i8c使用效果的关键前提,许多运营者误以为“点赞量越大越好”,实则忽略了数据的“质量属性”。i8c提供的“受众筛选功能”允许用户根据内容调性自定义标签组合:知识类账号可定向高学历、阅读时长较长的用户群体,搞笑类账号则可选择年轻化、娱乐敏感度高的用户群体。以某科技博主为例,其通过i8c筛选“数码产品关注者”“科技类内容浏览频次周均3次以上”的用户标签,配合其深度测评内容,不仅点赞量提升40%,评论区还涌现出更多专业讨论,形成了“点赞-互动-内容优化”的正向循环。这种“精准投放”逻辑,本质上是对社交媒体算法的深度适配——当点赞行为来自平台推荐机制中的“潜在兴趣用户”,内容更容易获得二次推荐,从而实现自然流量与点赞数据的协同增长。

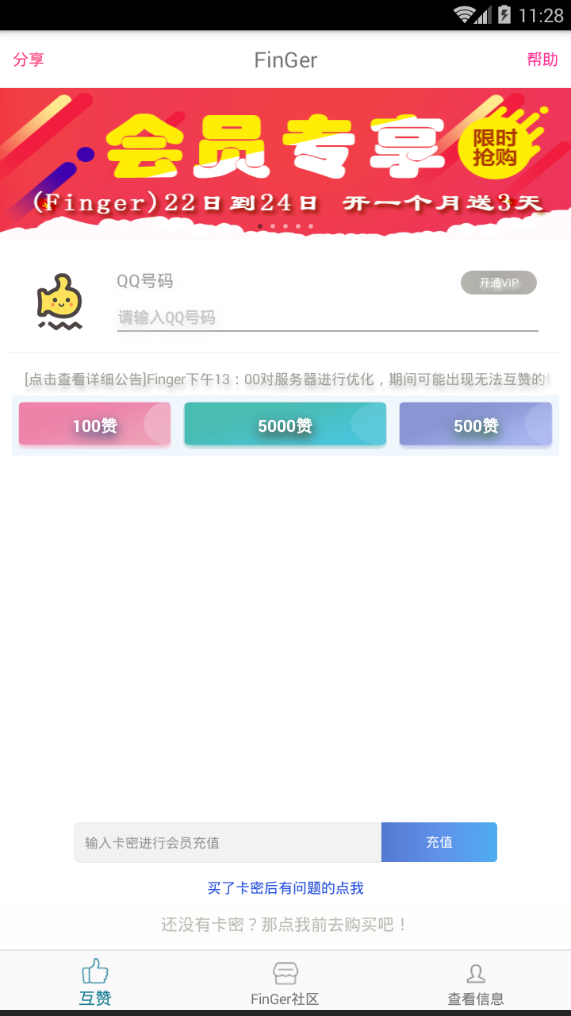

多场景应用适配是i8c的另一大核心优势,不同类型账号需制定差异化的使用策略。个人博主面临冷启动难题,可借助i8c的“阶梯式增长”功能:初期日均50-100赞,逐步提升至300-500赞,模拟自然增长曲线,避免触发平台流量异常监测;企业品牌账号则需结合营销节点,如新品发布时使用i8c的“集中爆破”模式,在24小时内集中投放2000+精准点赞,快速形成话题热度,带动用户自发传播;电商账号的产品页点赞可直接关联转化率,通过i8c定向“近期有购物行为”“同类产品浏览记录”的用户,提升点赞用户的购买意向。值得注意的是,i8c支持多平台联动,包括抖音、小红书、微博等主流社交平台,用户可根据账号布局选择单平台或多平台协同操作,最大化工具效能。

风险规避与长效运营是i8c使用中不可忽视的底层逻辑,任何脱离内容优化的“纯数据操作”都可能导致前功尽弃。平台算法对异常流量的识别已升级至行为分析层面,例如单日点赞增长超500%、点赞用户账号特征高度集中(如新注册账号、无历史互动记录)等,均可能触发风控机制。i8c内置的“安全阈值预警”功能可实时监控数据波动,当点赞量超过账号历史均值3倍时自动暂停,并建议用户结合内容发布节奏调整策略。此外,运营者需定期复盘i8c生成的“互动分析报告”,通过点赞用户的画像数据反哺内容创作——若某类主题内容吸引的点赞用户留存率更高,则可加大该方向内容产出。这种“数据工具-内容优化-用户沉淀”的闭环思维,才是i8c助力账号长效发展的核心价值。

从行业趋势来看,社交媒体平台正逐步从“流量竞争”转向“信任竞争”,单纯的点赞数据已无法完全代表内容影响力。i8c的迭代方向也印证了这一变化:最新版本已引入“互动质量评估体系”,不仅统计点赞量,还分析点赞用户的评论深度、主页活跃度等维度,为用户提供“健康度评分”。这意味着,未来i8c将更侧重“真实互动”的模拟,例如在触发点赞的同时,随机匹配10%的用户进行评论或收藏,进一步降低平台识别风险。对于运营者而言,理性看待i8c的工具属性至关重要——它可缩短账号冷启动周期、提升内容曝光效率,但最终决定用户留存与转化的,仍是内容本身的价值与共鸣。

归根结底,24刷赞网站i8c的使用之道,本质是“技术工具”与“运营策略”的深度结合。从精准定位目标受众到多场景差异化应用,从风险规避到数据反哺内容,每一个环节都需要运营者基于账号调性灵活调整。在合规框架内合理利用i8c,不仅能快速提升点赞数据,更能通过数据洞察优化内容方向,实现从“流量增长”到“用户信任”的跨越。唯有将工具赋能与内容创新相结合,才能在社交媒体的生态竞争中构建真正的壁垒。