在快手的内容生态中,置顶点赞与评论互动数据直接关联账号的流量分发权重与商业价值,已成为创作者争夺的核心战场。所谓“快手刷抢置顶点赞网站”,实则是通过技术手段模拟用户行为,帮助账号快速获取置顶评论的初始互动量,进而撬动算法推荐的正向循环。这类工具的出现,本质上是创作者对平台流量逻辑的应激反应,但其背后隐藏着技术合规、数据真实性与长期账号发展的多重博弈。

置顶点赞的核心价值远超数字本身。快手的算法机制中,置顶评论不仅是内容的“第二入口”,更是引导用户互动的关键节点。当一条视频的置顶评论获得高赞时,会形成“热门评论”标签,吸引更多用户参与讨论,从而提升视频的整体完播率、评论率与分享率——这些正是算法判定内容优质度的重要指标。对于创作者而言,初始置顶点赞的“破零”至关重要:若置顶评论长期无人问津,算法可能判定内容缺乏吸引力,进而减少推荐;反之,若置顶点赞快速突破阈值,则可能触发“流量池跃迁”,实现从小范围测试到大规模曝光的跨越。

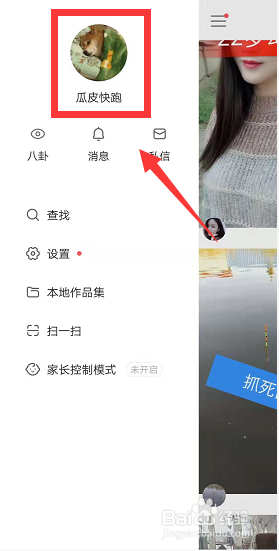

“刷抢置顶点赞网站”正是抓住了这一痛点,通过集中流量资源为指定评论“点赞冲榜”。其技术逻辑通常分为两类:一类是利用“矩阵号”模拟真实用户行为,通过批量账号对目标评论进行点赞、评论,形成“自然互动”的假象;另一类则是通过API接口直接调用快手平台的点赞功能,实现秒级点赞,效率更高但风险也更大。这类工具通常以“置顶点赞套餐”形式售卖,例如“100赞冲顶套餐”“500赞保热套餐”,价格从几十元到数百元不等,精准匹配创作者不同阶段的流量需求。

然而,工具的使用边界与平台规则始终处于动态博弈状态。快手平台对异常互动数据的监测早已形成成熟体系,包括点赞速率异常(如单分钟点赞超过普通用户极限)、评论内容重复(如大量相同文案的“水军评论”)、账号行为模式单一(如新注册账号集中点赞)等维度。一旦被判定为“刷量”,轻则扣除互动数据、限流推荐,重则永久封禁账号。2023年快手官方就曾通报多起“刷量封号”案例,其中不乏粉丝量超百万的中腰部创作者,因使用第三方工具刷置顶点赞导致账号“一夜清零”。

更深层的问题在于,依赖工具获得的置顶点赞难以沉淀为真实用户粘性。快手的用户生态以“社交信任”为核心,高赞置顶评论若缺乏真实用户的深度参与,反而会引发观众反感——当用户发现一条“热闹”的置顶评论下充斥着无意义的“沙发”“前排”等水军言论,不仅不会参与互动,还可能降低对创作者的信任度。某美妆博主曾尝试用刷量工具为产品推广视频置顶评论冲赞,短期内数据亮眼,但评论区真实用户互动率不足5%,最终导致视频转化率远低于同类自然爆款,印证了“虚假互动无法转化为商业价值”的行业共识。

那么,如何在合规框架下高效提升置顶点赞的真实价值?专业创作者更倾向于“内容引导+策略运营”的组合拳。首先是前置设计:在视频脚本阶段就规划置顶评论的引导方向,例如通过提问式结尾(“你们觉得这款产品值得入手吗?”)、争议性观点(“这种吃法才是正确的!”)激发用户表达欲,将置顶评论区转化为“用户共创空间”。其次是实时互动:在视频发布后30分钟内,创作者需亲自回复置顶评论下的用户留言,形成“作者-用户”的对话闭环,吸引更多用户加入讨论。某美食达人通过在置顶评论中回复用户“复刻教程已私信”,带动置顶评论点赞量突破1万,同时私信转化率提升40%,验证了“作者互动对置顶点赞的乘数效应”。

从行业趋势看,快手算法正持续向“真实互动”倾斜。2024年快手官方更新了“优质互动”评估标准,将置顶评论的“用户停留时长”“回复深度”(如评论字数超过50字且包含个人观点)纳入权重体系,这意味着单纯依靠数量冲榜的刷量工具将逐渐失效。反观那些坚持内容真实性的创作者,如通过“粉丝故事征集”将用户评论置顶,或发起“置顶评论抽奖”活动(要求用户关注账号并评论参与),不仅规避了平台风险,更构建了高粘性的粉丝社群。

归根结底,“快手刷抢置顶点赞网站”是流量焦虑下的短期解决方案,却非长久之计。在平台算法日益成熟、用户审美不断提升的当下,创作者的核心竞争力始终落在内容本身——只有当置顶评论承载真实的用户情感、观点碰撞与价值共鸣,才能真正撬动流量的“滚雪球效应”。与其将资源投入风险与收益不成正比的工具,不如深耕内容细节,让每一条置顶评论都成为连接创作者与用户的“情感纽带”,这才是快手生态中“点赞”二字最本真的价值所在。