批量小号刷QQ赞的操作逻辑,本质是通过虚拟账号池模拟真实用户点赞行为,以快速提升内容互动数据。这一方式在部分场景下被用于“数据包装”,但需明确其背后涉及的技术门槛、平台风险与合规边界。从专业视角看,批量小号的使用并非简单的“多账号操作”,而是涵盖账号养号、行为模拟、风控规避的系统化工程,其应用场景与潜在影响值得深入剖析。

批量小号刷QQ赞的核心逻辑与技术基础

批量小号刷QQ赞的核心,在于构建“虚拟用户行为矩阵”。所谓批量小号,通常指通过接码平台批量注册、使用虚拟设备或云手机养号的一类账号,其特征为新注册、低活跃度、无真实社交关系链。这类账号的“点赞行为”需模拟真实用户轨迹——例如随机间隔时间、差异化设备环境、交叉浏览内容等,以规避QQ平台的风控系统识别。

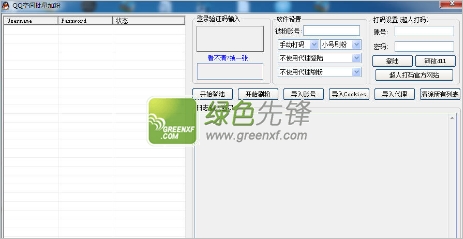

技术上,实现批量点赞需依赖三类工具:一是账号管理矩阵(如多开软件、云手机集群),用于同时操作大量账号;二是行为模拟脚本,通过模拟人工点击路径(如先进入空间、浏览动态再点赞)降低机器特征;三是代理IP池,避免同一IP地址触发异常登录检测。值得注意的是,当前QQ的风控机制已升级至“行为链分析”阶段,单纯批量点击会被标记为“异常互动”,因此高质量的小号养号周期(通常需7-15天模拟真实用户行为,如发动态、加好友、浏览信息流)成为关键前提。

实际操作中的关键环节与风险规避

批量小号刷QQ赞的操作可分为“账号准备-行为模拟-数据优化”三阶段,每阶段均存在技术难点与合规风险。

账号准备环节需解决“可用性”问题。批量注册需依托接码平台(如接码码、SMS平台)获取验证码,但此类平台号码多为虚拟运营商号,易被QQ风控系统标记;此外,新注册账号需绑定设备与IP,若使用同一设备或IP段注册多账号,会触发“设备指纹”或“IP风控”,导致账号未使用即被封禁。专业操作中通常会采用“设备指纹隔离技术”(如修改设备硬件参数、使用独立虚拟环境)和“IP动态轮换”(通过代理IP服务商获取不同地域IP),确保账号注册时的环境独立性。

行为模拟环节的核心是“降低机器特征”。真实用户的点赞行为具有随机性与延迟性——例如用户可能浏览3条动态后点赞1条,或在不同时间段对同一内容进行互动。因此,批量操作时需通过脚本设置“随机延迟”(如5-30秒)、“交叉互动”(部分账号点赞后评论或转发)、“时段分散”(分布在早中晚不同时间段),避免形成“规律性点赞脉冲”。此外,小号需具备基础社交属性,如添加少量好友、发布简单动态,否则会被判定为“营销号”而限权。

数据优化阶段需关注“内容适配性”。并非所有内容都适合通过批量小号点赞——例如私密好友可见动态无法被小号访问,而过于垂直的内容(如小众兴趣话题)可能缺乏真实用户基础,强行刷赞反而会形成“数据孤岛”,引发平台对内容真实性的质疑。因此,操作前需对目标内容进行分析,选择“公开可见”“受众广泛”的内容,且控制单账号点赞频率(如每日不超过10次),避免单账号短时间内大量点赞触发单点风控。

局限性、风险与合规替代路径

尽管批量小号刷QQ赞存在操作空间,但其局限性与风险远超短期收益。从平台规则看,QQ《用户协议》明确禁止“使用外挂、机器人等非正常手段提升互动数据”,一旦被检测,轻则账号封禁,重则关联主账号(如绑定手机号、实名认证账号)降权或封禁。从技术角度看,QQ的风控系统已整合“设备指纹”“行为链分析”“社交关系验证”等多维度数据,批量小号的“虚拟社交关系链”(如无真实好友互动、无内容浏览记录)极易被识别,导致刷赞数据无效甚至反噬账号权重。

更深层次看,批量小号刷赞本质是对“社交价值”的短视透支。QQ赞的核心意义在于真实用户对内容的认可,刷赞行为虽能短暂提升数据表现,却无法转化为真实社交互动(如评论、转发、私聊),反而可能因数据异常导致优质内容被算法限流。例如,某用户通过批量小号将动态点赞量从100提升至1000,但因评论率不足1%(真实互动通常需5%-10%),系统会判定内容“质量低下”,最终推送量不升反降。

对于真正需要提升QQ互动数据的用户,合规路径始终是首选:一是优化内容质量,通过原创图文、热点话题、互动提问等形式吸引用户自然点赞;二是利用QQ官方功能,如“QQ空间热门”“好友推荐”等算法机制,扩大内容曝光;三是引导真实社交互动,例如通过好友群、兴趣社群分享内容,提升点赞的自然转化率。这些方式虽见效较慢,却能构建可持续的账号信任体系,实现数据与社交价值的双赢。

批量小号刷QQ赞的操作逻辑,映射出部分用户对“数据焦虑”的应对策略,但其技术门槛与风险成本已使其成为“低效且高风险”的选择。在社交平台风控机制日益完善的今天,与其依赖虚拟账号矩阵“包装数据”,不如回归内容创作的本质——真实、优质、有温度的互动,才是社交价值的核心所在。