在社交媒体生态中,点赞已成为内容传播的“社交货币”,无论是品牌曝光还是个人影响力,高互动数据都是直观的价值体现。“如何免费刷圈圈赞”并非单纯追求数字的游戏,而是通过策略性运营激活内容生命力、撬动自然传播的系统性工程。本文将从内容价值、算法逻辑、社交关系三大维度,拆解无需付费即可提升点赞数的实用技巧,并揭示其背后的传播本质。

一、内容价值是免费点赞的“底层代码”

免费获取点赞的核心前提,是让内容具备“被点赞的资格”。用户点赞的本质是对内容价值的认同——或引发情感共鸣,或提供实用信息,或满足审美需求。因此,脱离内容价值的“刷赞技巧”如同无根之木,终将被平台算法和用户识破。

具体而言,可从三个方向优化内容:一是精准捕捉用户情绪痛点。例如职场类内容聚焦“加班焦虑解决方案”,通过真实场景引发“这就是我”的共鸣;知识类内容则需“结论前置+案例支撑”,如用“3步搞定Excel数据透视表”的标题搭配分步操作图,降低用户理解成本。二是强化视觉冲击力。在短视频平台,前3秒的动态画面(如冲突感剧情、高对比度色彩)能显著提升完播率,而完播率直接影响点赞推荐;图文平台则可通过统一排版风格(如固定字体、配色模板)提升内容辨识度,让用户在信息流中快速捕捉“值得点赞”的信号。三是植入社交货币属性。当内容具有“分享价值”时,用户会主动点赞并@好友,例如“收藏!2024年最全旅行清单”“转发给闺蜜的变美技巧”,这类内容将点赞转化为社交互动的媒介,形成二次传播。

二、算法逻辑:让平台主动为你“点赞”

社交媒体平台的推荐算法本质是“优质内容筛选器”,理解其逻辑能让免费点赞效率倍增。不同平台的算法侧重不同,但核心均围绕“用户停留时长”“互动率”“内容垂直度”三大指标展开。

以抖音为例,其算法偏好“完播率-点赞率-评论率-转发率”的递进式数据。因此,可设计“钩子式开头”:用悬念提问(“为什么有人喝奶茶不长胖?”)、反常识结论(“其实早起比熬夜更伤身”)或高光片段(10秒内展示成果)吸引用户看完,完播率提升后,算法会推送给更多潜在兴趣用户。小红书则重视“关键词匹配”与“收藏转化”,标题中需融入核心搜索词(如“低卡减脂餐”“平价口红推荐”),正文通过分段标题、表情符号提升可读性,当用户收藏时,系统会判定内容“高价值”,从而增加推荐权重。

此外,发布时间需与目标用户活跃度强相关。职场类内容可瞄准工作日早8点(通勤途中)、午12点(午休时段)、晚8点(下班后);学生群体则在周末晚9点-11点互动峰值发布;垂直领域(如母婴、科技)需关注社群活跃时间,通过平台“创作服务中心”的数据分析功能,锁定自己账号的最佳发布窗口。

三、社交关系:从“被动等待”到“主动激活”

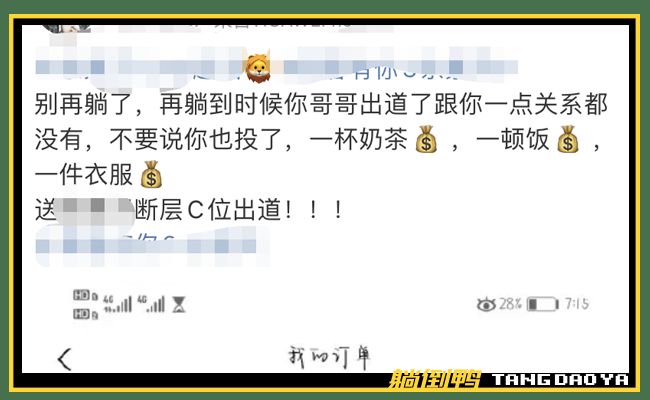

点赞的本质是“社交关系的货币化”,激活现有社交圈层是免费点赞最直接的路径。但需注意,强关系圈(亲友、同事)的点赞需“轻打扰”,弱关系圈(同好、陌生人)的点赞需“高价值”,二者策略截然不同。

针对强关系圈,可采用“软植入”技巧:避免直接索赞(“快帮我点赞”),而是通过内容引发互动。例如发布家庭vlog时配文“今天娃第一次自己吃饭,老母亲泪目”,亲友因情感共鸣主动点赞;或发起“投票式互动”(“这道菜你们觉得咸还是淡?评论区告诉我”),通过评论带动点赞。针对弱关系圈,则需“借势社群”与“跨圈联动”。例如加入豆瓣小组、知乎话题,在相关讨论中分享专业内容(如“心理学:如何3秒识破谎言”),留下账号引导关注;或与其他同领域创作者互推,通过“内容互赞+评论互动”形成“点赞联盟”,在不违反平台规则的前提下扩大曝光。

值得注意的是,社交关系的激活需“价值对等”。若长期单向索取点赞(如只发内容不互动),会导致社交信任透支。真正可持续的免费点赞,是通过持续为他人点赞、评论、转发,建立“互惠型社交生态”,让点赞成为“你来我往”的自然结果。

四、风险规避:免费点赞的“红线”与“底线”

追求免费点赞需警惕“数据造假”的陷阱。部分用户通过第三方软件刷赞,看似短期内数据亮眼,实则面临三大风险:一是平台算法识别后限流降权,甚至封禁账号;二是虚假数据无法转化为真实转化(如带货、引流),形成“数据泡沫”;三是损害个人或品牌信誉,当用户发现数据与实际价值不符,会产生“被欺骗感”,反噬长期信任。

真正的免费点赞,是“合规”与“长效”的平衡。例如利用平台官方活动(如“创作者激励计划”“话题挑战”)获取自然流量,通过“合集功能”沉淀优质内容(如“干货合集持续更新,点赞追更不迷路”),让老用户自发为新内容点赞;或通过“用户生成内容(UGC)”引导互动,如“晒出你的学习笔记,点赞前3名送资料”,既提升数据真实性,又构建社群活跃度。

结语

免费刷圈圈赞的技巧,本质是“内容价值+算法适配+社交运营”的三维协同。它不是单纯的数据游戏,而是以用户需求为核心、以平台规则为边界的系统性策略。当内容能精准击中痛点、算法能高效匹配兴趣、社交能形成价值传递,点赞数便会成为水到渠成的自然结果。与其追求“速成的数字”,不如深耕“真实的影响力”——因为真正持久的社交价值,从来建立在“被需要”的内容之上,而非“被点赞”的数据堆砌。