朋友圈点赞数已成为衡量社交活跃度与内容影响力的隐形标尺,“如何免费自动刷朋友圈99个赞”的搜索热度背后,折射出大众对社交认可的渴望,也暗藏对“捷径”的迷思。然而,在算法监管趋严、社交价值回归的当下,真正的“获赞逻辑”并非依赖工具,而是重构内容与互动的底层逻辑。

刷赞需求的本质:社交认可焦虑与数字虚荣

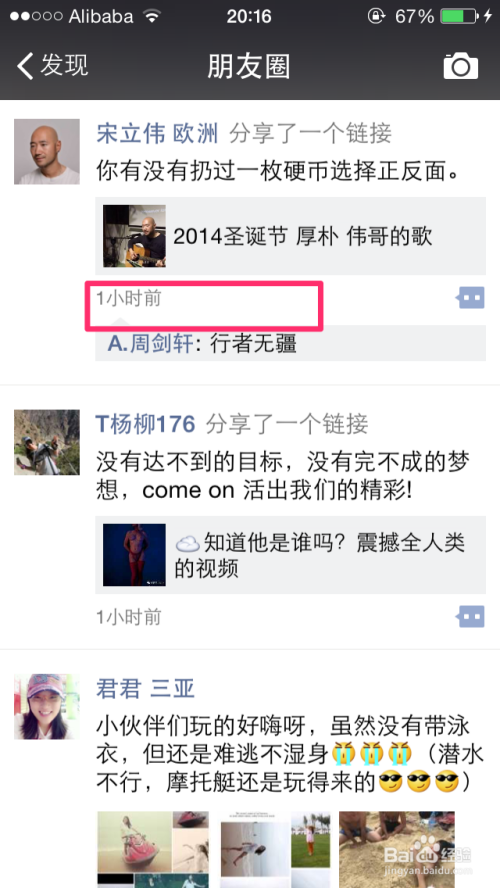

朋友圈点赞的本质是“社交货币”,是他人对内容的即时反馈,也是个体在社交场域中的价值投射。当“99个赞”成为某种心理阈值——或许是朋友圈封面图的“及格线”,或许是社群中的“话语权符号”,背后其实是未被满足的认可需求:有人希望通过点赞数证明自己的受欢迎程度,有人试图用高赞维系“人设”,还有人将点赞视为商业变现的“数据背书”。这种需求催生了“自动刷赞”的市场,但免费工具的泛滥,恰恰暴露了用户对“低成本社交”的幻想。

然而,社交认可的本质是“双向奔赴”。单方面的数字堆砌,无法转化为真实的情感连接。心理学研究表明,人类对“虚假反馈”的敏感度远高于想象——当发现点赞列表中出现大量“僵尸号”或重复头像时,用户内心的信任感会加速崩塌。这种“数字虚荣”的泡沫,终究会在真实的社交互动中破裂。

“免费自动刷”的陷阱:工具风险与平台反制

市面上所谓的“免费自动刷朋友圈99个赞”工具,大多包裹着“一键操作”“无需root”“真实用户”的诱人外衣,实则暗藏三大风险。

其一,账号安全危机。 多数免费工具需用户授权登录权限,实则窃取微信账号密码、通讯录等隐私数据。曾有安全机构测试发现,部分刷赞APP会偷偷开启后台权限,将用户信息打包出售给黑灰产链条,最终导致账号被盗、资金损失。

其二,平台算法反制。 微信早已建立“点赞行为异常监测系统”:短时间内集中点赞、非活跃账号点赞、设备ID异常等行为,都会触发风控机制。轻则限制朋友圈功能(如仅自己可见、无法点赞评论),重则直接封号。2023年微信安全报告显示,因“使用第三方工具刷赞”封禁的账号日均超5万,且呈逐年上升趋势。

其三,社交价值透支。 刷赞看似“免费”,实则消耗的是社交信誉。当朋友发现你的朋友圈充斥着机械重复的点赞,会自然降低对你的信任度——这种“信任税”的代价,远比99个赞更昂贵。

真正的“免费获赞”路径:内容优化与互动深耕

与其追逐虚假的“数字99”,不如通过内容创作与真诚互动,实现“可持续获赞”。这并非“捷径”,却是最有效的“免费路径”,且符合社交平台的核心逻辑。

内容为王:打造“高赞基因”的朋友圈

高赞朋友圈的核心是“价值共鸣”,而非“完美人设”。具体可从三方面优化:

- 视觉锤:手机摄影的基础构图(如三分法、对称构图)+ 适度的滤镜调整,比过度修图更真实。例如,美食类图片用“暖色调+特写”突出食欲,旅行类图片用“广角+前景”增强代入感。

- 情绪钩子:用“故事化表达”替代“流水账”。例如,发加班照时与其说“好累”,不如写“凌晨三点的办公室,咖啡凉了,但方案终于定了——原来坚持比天赋更靠谱”,引发职场人群共鸣。

- 互动设计:在文案中设置“开放式问题”,如“你们觉得这个配色怎么样?评论区告诉我”,或发起“投票”(如“周末爬山还是宅家?A.爬山 B.宅家”),引导朋友主动参与。

互动深耕:从“单向输出”到“双向连接”

朋友圈的本质是“社交场”,而非“秀场”。高赞往往源于高频、真诚的互动:

- 主动点赞评论:每天花10分钟浏览朋友的朋友圈,对优质内容进行“具体化评论”(如“你拍的这张晚霞,云层的层次感绝了!”而非简单的“好看”),这种“高质量反馈”会自然回收到对方的点赞。

- 善用“分组可见”:将朋友分为“家人”“同事”“兴趣社群”等分组,针对不同群体发布差异化内容。例如,给“同事组”发行业干货,给“兴趣组”发爱好分享,内容的精准度会直接影响点赞率。

- 借势热点:结合节日、社会热点发布内容,但需结合个人特色。例如,春节时发“家里的年夜饭,最爱的不是大鱼大肉,是奶奶包的荠菜饺子——你们家乡的春节必吃菜是什么?”,既蹭了热点,又传递了情感。

从“99个赞”到“有效社交”:价值重构的意义

当我们将目光从“数字99”移开,会发现朋友圈真正的价值不在于“赞的数量”,而在于“连接的质量”。一个高赞的朋友圈,或许能带来短暂的虚荣满足,但只有真诚的内容与互动,才能积累长期的社交资本——这种资本,在职场合作、情感支持、信息获取等方面,远比99个赞更有价值。

社交媒体的本质是“关系的放大器”,而非“价值的替代品”。与其花费时间寻找“免费自动刷赞”的虚假捷径,不如将精力投入到内容创作与人际连接中——当你成为朋友圈里的“价值提供者”,点赞自然会如影随形。这或许才是“免费获赞”的最高境界:无需刻意,自有回响。