在流量焦虑驱动的社交媒体时代,“点赞”已成为衡量内容价值最直观的标尺之一。不少创作者与运营者试图通过“免费代码快速刷赞”实现数据的短期跃升,这种技术手段看似打破了资源壁垒,实则暗藏多重矛盾。免费代码刷赞的本质,是用技术模拟替代真实用户互动,其底层逻辑与平台生态的长期健康性存在根本冲突,这种“伪效率”不仅难以持续,更可能让创作者陷入数据泡沫的陷阱。

一、免费代码刷赞的技术原理:从模拟操作到接口调用

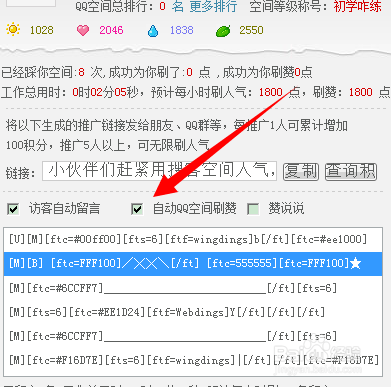

“免费代码快速刷赞”的核心,是通过编程技术绕过平台的真实用户验证机制,实现批量点赞。具体而言,其技术路径主要分为三类:一是基于自动化脚本的模拟操作,如利用Python的Selenium库模拟人类点击、滑动页面,控制虚拟账号完成“浏览-点赞”动作;二是调用平台未公开或已废弃的API接口,通过构造请求包直接向服务器发送点赞指令,这类代码通常需要逆向分析平台数据包结构;三是结合爬虫技术批量获取目标用户账号,通过模拟登录后批量执行点赞,甚至利用浏览器插件注入JS代码实现一键刷赞。

这些“免费代码”往往在开源社区(如GitHub、Gitee)或技术论坛流通,开发者以“零成本涨粉”“数据优化”为噱头吸引使用者。但值得注意的是,这类代码的适配性极强——不同平台的点赞接口、反爬机制、用户行为验证逻辑差异巨大,微信视频号的滑动验证、抖音的点击频率检测、微博的IP限制,都可能导致代码失效。使用者常需反复修改参数(如操作间隔、设备指纹、请求头),甚至编写反反爬逻辑,这本身已违背了“快速”的初衷。

二、“快速”的幻象:适配成本与平台风控的博弈

所谓“免费代码快速刷赞”,本质是“用时间换数据”的伪命题。即便是开源代码,使用者也需具备基础编程能力:调试代码环境、适配平台更新、处理验证码,甚至应对平台突然升级的风控系统。例如,某抖音刷赞代码在2023年因平台增加“用户行为序列分析”(即点赞前是否浏览完视频、是否关注账号)而失效,使用者不得不重新编写模拟完整用户行为的脚本,耗时数日却只换来几百个无效点赞。

更关键的是,平台的风控模型已进化到“行为指纹”识别阶段。通过分析IP地址、设备型号、操作时间、点击频率等数十维数据,系统可轻易区分“真实用户”与“刷赞机器人”。一旦触发风控,轻则点赞数据被清零,账号被限流;重则被平台标记为“异常账号”,影响后续内容推荐。某自媒体运营者曾使用免费代码刷赞10万+,却在次日收到平台警告,粉丝互动率骤降70%,最终不得不重新从零开始积累信任——这种“快速”换来的,反而是长期发展的倒退。

三、数据泡沫的代价:从“虚假繁荣”到“信任崩塌”

免费代码刷赞的最大陷阱,在于制造“虚假繁荣”的同时,摧毁内容创作的核心——用户信任。社交媒体的算法逻辑本质是“用户偏好匹配”,点赞量作为初始信号,会影响内容的分发权重。但虚假点赞无法转化为真实的评论、转发、收藏,这种“高赞低互动”的数据异常,会让算法逐渐降低对内容的推荐优先级,最终形成“刷赞-限流-更需刷赞”的恶性循环。

更深层的代价在于用户认知的觉醒。当代网民已具备辨别虚假数据的能力:一个粉丝量10万、点赞量却仅500的视频,或是一条评论区充斥着“刚刷到的”等模板化留言的内容,反而会引发用户反感。某美妆博主曾因刷赞被粉丝扒出代码截图,不仅失去商业合作机会,更被贴上“数据造假”的标签,账号粉丝流失超30%。真正的内容价值,从来不是靠代码堆砌的数字,而是用户用点击和停留时间给出的真实投票。

四、合规替代路径:从“技术投机”到“生态共建”

与其沉迷于免费代码刷赞的短期诱惑,不如回归内容创作的本质——用真实价值吸引用户。事实上,平台方早已为优质内容提供合规的增长路径:例如微信的“视频号创作激励计划”、抖音的“图文流量扶持”,均通过算法推荐优质内容,给予真实互动更多曝光机会。创作者只需专注于内容打磨:精准定位目标用户需求、优化标题与封面设计、引导用户评论互动,这些“笨办法”才是“快速”涨赞的正解。

技术本身并非洪水猛兽,关键在于如何使用。例如,利用Python分析平台热榜内容结构,优化自己的选题方向;通过官方API获取粉丝画像数据,精准推送内容;甚至使用合规的“互助点赞群”(需避免诱导分享等违规行为)实现小范围互动。这些技术手段的核心,是“服务内容创作”而非“替代用户决策”,与免费代码刷赞有着本质区别。

在内容为王的时代,任何试图绕过平台规则、挑战用户信任的技术投机,终将被生态淘汰。真正的“快速刷赞”,从来不是代码的胜利,而是内容价值与用户共鸣的自然结果。放下对虚假数据的执念,回归创作初心,才能在瞬息万变的社交媒体浪潮中,实现可持续的长期增长。