在职场社交场景中,名片互动往往是建立连接的第一步,却常常因“互动滞后”“内容同质化”等问题沦为形式主义。当人们交换名片后,多数互动止步于“已添加”的提示,后续的深度沟通缺乏有效抓手。在此背景下,“刷名片赞精灵”作为一种社交辅助工具,通过自动化点赞与个性化互动建议,正在重构名片社交的效率逻辑——它并非简单的“流量制造机”,而是帮助用户突破社交启动障碍、实现从“弱连接”到“强关系”转化的关键支点。如何精准把握其功能边界,在提升互动效率的同时避免社交异化,成为职场人士必须面对的课题。

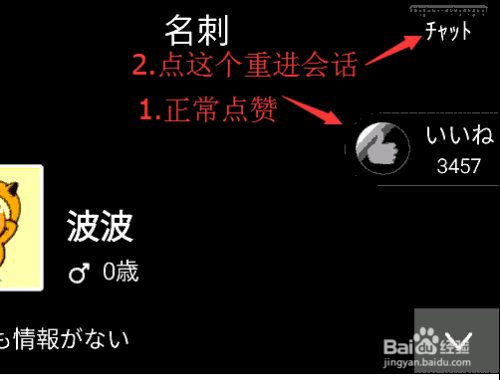

社交互动的本质是“价值传递”,而“刷名片赞精灵”的核心价值在于解决“传递效率”问题。传统名片社交中,用户往往面临“互动时机选择难”“内容产出成本高”“批量管理效率低”三大痛点。例如,一场行业峰会后,参与者可能收集数十张名片,手动逐一回复既耗时又难以保证质量;而延迟互动则容易错失热度,让对方在“添加即遗忘”的循环中流失。刷名片赞精灵通过预设互动模板与智能触发机制,实现了“即时响应+个性化表达”的平衡:当对方查看你的名片时,系统可根据其行业、职位等标签,推荐如“您在XX领域的见解很受启发,期待后续请教”等差异化评论,搭配自动点赞功能,既传递了关注,又为后续沟通埋下伏笔。这种“轻互动+重留痕”的模式,本质上是通过降低社交启动的心理门槛,让每一次名片交换都能产生持续发酵的连接可能。

从应用场景看,“刷名片赞精灵”的价值在不同社交阶段呈现差异化特征。在“破冰期”,它解决了“初次互动如何不尴尬”的问题。对于职场新人或跨行业从业者,面对陌生名片时往往缺乏话题切入点,工具提供的“行业热点关联”“共同活动提及”等功能,能快速生成基于场景的互动话术——例如在科技展上交换名片后,系统可自动推送“刚才关于AI伦理的讨论很有意思,您提到的‘技术向善’观点我深有共鸣”,避免“你好”“在吗”式的无效寒暄。在“维护期”,其“批量互动管理”功能则帮助用户激活沉睡人脉。通过设置“月度互动提醒”“重要节点祝福”等自动化任务,工具能定期向联系人推送个性化内容,如“看到您刚发布了XX行业报告,学习了!”这种“润物细无声”的互动,比群发消息更能体现重视度。而在“转化期”,工具的“互动数据追踪”功能则能为关系深化提供决策依据——通过分析哪些联系人点赞频率高、回复积极,用户可优先跟进高意向对象,将社交资源聚焦于高价值连接。

然而,工具的“效率优势”若缺乏理性驾驭,反而可能成为社交的“双刃剑”。过度依赖自动化互动,容易陷入“形式大于内容”的误区:当所有点赞和评论都由算法生成,对方接收到的可能是千篇一律的“模板化善意”,这种缺乏真实温度的互动,不仅无法建立信任,反而可能引发“机械社交”的反感。更值得警惕的是,部分工具为追求“点赞量”数据,诱导用户进行高频次、无差别的“刷赞”,这种行为不仅违背社交礼仪,还可能因过度打扰对方而被贴上“功利”标签。此外,数据安全风险也不容忽视——部分刷名片赞精灵需授权获取用户通讯录、社交关系等敏感信息,若平台缺乏合规的数据保护机制,可能导致隐私泄露。因此,使用工具时必须坚守“真诚为核、效率为辅”的原则:将自动化功能作为“辅助脚手架”,而非“主体建筑”,核心互动仍需人工介入,确保每一次传递都包含真实的情感或价值。

从行业趋势看,“刷名片赞精灵”正朝着“智能化+场景化”方向深度演进。早期的工具仅能实现基础点赞功能,而新一代产品则通过AI大模型赋能,具备“语义理解”“情感分析”等能力:例如能识别对方名片中的关键词,自动生成“您提到的XX项目进展如何?我有些相关资源或许能帮上忙”等具有合作潜力的互动话术;或根据互动历史数据,为不同关系层级的联系人匹配差异化的互动策略——对“弱连接”侧重轻量级互动,对“强连接”则触发深度沟通提醒。同时,与CRM系统的融合也成为新趋势:工具可将互动数据同步至人脉管理平台,自动生成“关系热度图谱”,帮助用户动态调整社交策略。这种从“单纯提效”到“智能赋能”的升级,标志着社交工具正从“操作辅助”向“决策支持”角色转变,为用户提供更体系化的社交解决方案。

归根结底,“刷名片赞精灵”的价值不在于“刷”出多少点赞,而在于“撬动”多少真实连接。在快节奏的职场社交中,它像一位高效的“社交助手”,帮我们跨越“懒得互动”“不知如何互动”的心理障碍,让每一次名片交换都能成为关系的起点。但工具终究是冰冷的,社交的本质永远是人与人之间的真诚碰撞。唯有将效率优势与情感价值相结合,在自动化互动中注入个性化思考,在批量管理中保持对个体的尊重,才能让“刷名片赞”从“技术动作”升华为“社交艺术”,最终实现从“人脉数量”到“人脉质量”的真正突破。