卡盟刷空间说说赞作为提升社交平台互动量的短期策略,近年来在个人账号运营与商业推广场景中逐渐显现出其存在价值。这种通过第三方平台批量获取点赞的方式,本质上是对社交平台互动机制的一种“效率优化”,但其运作逻辑、实际效果与潜在风险,需要从技术实现、用户心理、平台规则等多维度进行深度剖析。

卡盟刷赞的底层逻辑与技术实现

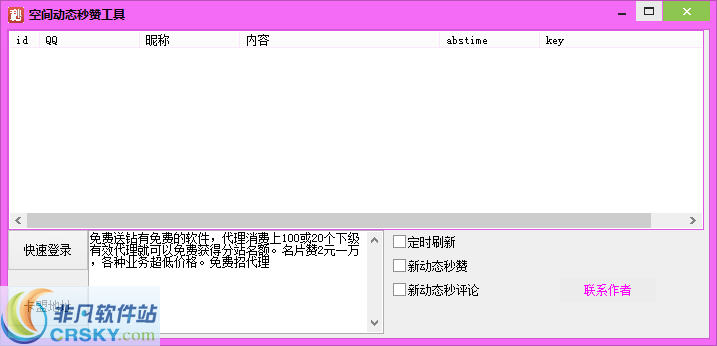

卡盟(卡交易平台)最初以游戏点卡、虚拟货币交易为核心业务,随着社交媒体经济的兴起,逐步延伸至数据服务领域,其中“刷空间说说赞”成为其流量变现的重要分支。其技术核心在于构建“模拟真实用户行为”的数据生产链:通过IP池轮换、设备指纹伪装、用户画像匹配等手段,批量生成符合平台算法规则的点赞行为。例如,针对年轻用户群体,卡盟会优先匹配活跃时段(如晚间8-11点)、高频互动设备(如移动端)及地域标签(如目标用户所在城市),确保点赞数据在“量”与“质”上接近真实互动。此外,部分高级卡盟平台还提供“互动套餐”,包含点赞、评论、转发等组合服务,甚至能根据说说内容生成个性化评论(如“说得太对了!”“转发学习了!”),进一步降低平台识别风险。这种技术化、规模化的数据生产,使得刷赞成本大幅降低——普通说说点赞单价可低至0.01元/条,千次点赞成本不足10元,远低于传统广告投放,这也是其吸引中小用户的关键。

刷赞对互动量提升的直接价值与应用场景

从表面数据看,卡盟刷赞能快速提升互动量,形成“社交证明”效应。心理学中的“从众理论”指出,用户在浏览内容时,往往会优先关注高互动量的帖子,潜意识中将其视为“优质内容”。例如,某美妆博主通过卡盟为新品预告说说刷取5000点赞,单日自然流量提升30%,真实评论量增加20%,部分用户直接留言“这么多人赞,我也试试”。这种“数据杠杆效应”在商业场景中尤为明显:中小商家可通过刷赞提升活动曝光率,吸引潜在客户;个人用户(如求职者、自媒体新手)能快速优化账号“人设”,增强内容可信度。此外,部分社交平台(如QQ空间)的算法会将互动量作为内容推荐权重指标,高点赞说说可能进入“热门动态”或“同城推荐”,形成“刷赞-自然流量增长-更多真实互动”的正向循环。值得注意的是,这种价值存在“时效性”——短期内(24-72小时)效果最为显著,随着时间推移,若缺乏真实互动支撑,数据热度会逐渐衰减。

刷赞策略的潜在风险与平台反制

尽管卡盟刷赞具备效率优势,但其合规性与可持续性始终面临挑战。首先,平台规则层面,腾讯、字节跳动等头部社交平台均明确禁止“虚假流量”行为,通过AI算法(如异常行为检测模型、IP-设备-账号关联分析)识别刷赞行为。一旦被判定违规,轻则删除虚假互动数据、限制账号功能(如降权、禁止发布内容),重则永久封禁账号。2023年某MCN机构因批量刷赞导致旗下50个网红账号被封,便是典型案例。其次,用户体验层面,过度依赖刷赞可能导致“数据泡沫”:当用户发现某说说点赞量远高于评论、转发量时,易产生“虚假感”,反而损害账号信誉。最后,法律风险不容忽视,若刷赞涉及商业欺诈(如虚假宣传产品热度),可能面临《反不正当竞争法》的规制。这些风险使得刷赞逐渐从“主流策略”沦为“边缘手段”,更多用户将其作为“应急手段”而非长期运营方案。

从“刷量”到“真实互动”的优化路径

在平台算法日益智能、用户辨别能力提升的背景下,单纯追求“点赞数量”已无法实现高效互动提升。真正可持续的策略,应是“刷量辅助+内容深耕”的平衡。具体而言:一方面,可利用卡盟服务为优质内容“初始助推”,例如在发布重要说说后刷取少量点赞(如200-500条),突破平台“冷启动”阈值,吸引自然流量;另一方面,需聚焦内容质量优化,结合用户痛点设计互动话题(如“你最难忘的一次旅行是?”)、利用热点事件借势营销,并通过社群运营沉淀忠实粉丝。例如,某知识类博主在分享干货说说时,先通过卡盟刷取300点赞提升曝光,同时在评论区引导用户“点赞+收藏+转发”,结合抽奖活动激励真实互动,最终单条说说真实互动量达8000+,远超刷赞成本投入。这种“数据助推+内容裂变”的模式,既避免了纯刷赞的合规风险,又实现了互动量的高效提升。

卡盟刷空间说说赞的本质,是对社交平台“互动经济”的短期套利,其价值在于快速突破流量瓶颈,但无法替代真实内容与用户连接。在社交媒体生态向“质量优先”转型的当下,用户需理性看待刷赞的“工具属性”——它可以是运营的“助推器”,却绝非“永动机”。唯有将数据效率与内容价值深度结合,才能在社交平台的长期竞争中,构建起真正的“互动护城河”。