在社交媒体深度渗透日常生活的当下,点赞数作为内容热度最直观的量化指标,已成为个人品牌塑造与商业流量变现的关键筹码。这种需求催生了“网页版刷赞工具”的开发热潮,但如何在不触碰合规红线的前提下,从技术逻辑、用户体验与风险控制三个维度构建此类工具,成为开发者必须破解的命题。网页版刷赞工具的本质,并非简单的数据伪造,而是对社交平台点赞机制的深度模拟与系统化突破,其开发过程需要兼顾技术实现的严谨性与边界意识。

技术架构:从模拟到仿真的底层逻辑

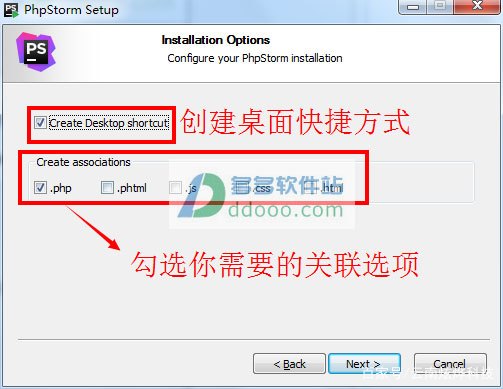

网页版刷赞工具的开发,首先需要搭建一个“前端交互-后端处理-数据模拟”的三层架构。前端采用响应式设计,适配PC与移动端浏览器,核心功能模块需包含目标链接输入、点赞数量设定、执行模式选择(手动/自动)及实时进度反馈。为提升用户体验,可引入异步加载技术,确保在批量操作时不出现页面卡顿,同时通过WebSocket建立前后端实时通信通道,让用户动态查看点赞完成率与异常提示。

后端架构则是工具的“大脑”,需解决三大核心问题:账号池管理、请求模拟与反爬虫对抗。账号池需依托虚拟号码平台与邮箱批量注册系统,构建多层级账号体系(主号-子号-养号),每个账号需配备独立的设备指纹(浏览器特征、屏幕分辨率、时区等),避免被平台识别为异常集群。请求模拟环节,需通过代理IP池轮换访问目标页面,模拟人类操作轨迹——例如随机滑动页面、停留时长波动、点击位置偏移,甚至结合当前热点话题生成模拟评论内容,使点赞行为更贴近真实用户习惯。

数据模拟的难点在于破解平台的点赞风控模型。主流社交平台已通过“用户行为序列分析”(如点赞间隔、内容相关性、账号活跃度)建立识别机制,因此开发者需引入机器学习算法,对历史点赞数据进行建模,生成符合平台规律的“行为指纹”。例如,模拟真实用户在工作日8-12点、18-22点的高峰期点赞,在非活跃时段降低操作频率,甚至结合节假日调整点赞策略,让数据曲线呈现自然的“波浪式增长”而非“阶梯式突变”。

核心功能模块:从基础操作到智能优化

网页版刷赞工具的价值,体现在功能模块的精细化设计上。基础功能需实现“一键批量点赞”,支持多链接并行处理,用户可按平台(如微博、抖音、小红书)分类管理任务,并设置每日点赞上限(如每账号每日不超过50次,避免触发平台阈值)。进阶功能则需融入“智能标签匹配”机制——通过NLP技术分析目标内容的文本、图像标签,自动筛选与内容主题相关的账号进行点赞,例如美食内容优先调用本地生活类账号,科技内容匹配数码爱好者账号,提升点赞的“有效转化率”。

为应对平台升级的反作弊策略,工具还需具备“动态适配”能力。开发者需建立平台规则监测模块,通过爬虫技术实时抓取平台的API更新日志与用户协议变化,自动调整请求头参数、加密算法与验证逻辑。例如,当平台引入图形验证码时,工具需集成第三方打码接口或AI识别模型;当平台限制单IP登录数量时,需自动切换代理节点并重新校验账号状态。这种“动态对抗”能力,是工具长期存活的关键。

合规边界:技术可行性与法律红线的平衡

尽管技术实现上存在多种路径,但网页版刷赞工具的开发必须明确合规边界。从法律层面看,《网络安全法》明确禁止“提供专门用于从事侵入网络、干扰网络正常功能及防护措施、窃取网络数据等危害网络安全活动的程序、工具”,而刷赞工具本质上属于“干扰网络正常功能”的程序,若用于商业牟利或恶意竞争,可能面临行政处罚甚至刑事责任。从平台规则看,微博、抖音等均将“虚假流量”列为违规行为,一旦发现账号存在刷赞行为,轻则限流降权,重则永久封禁。

因此,开发者在设计工具时需植入“合规保险栓”:一是限制单账号单日操作次数,避免形成异常流量;二是增加“真实用户互动”模块,如引导用户在点赞后进行评论、转发,模拟真实社交行为;三是明确提示工具仅适用于“个人账号测试”或“内容效果预演”,禁止用于商业推广。这种“技术向善”的设计理念,既能满足用户对数据优化的需求,又能规避法律与平台风险。

替代方案:从“刷数据”到“创价值”的转型思考

长远来看,网页版刷赞工具并非长久之计。随着平台算法的日益完善,单纯的数据造假已无法带来实际转化——点赞数高但互动率低的内容,反而会被系统判定为“低质量内容”而降低推荐权重。真正的解决方案,是回归内容创作的本质:通过优质内容吸引用户自然点赞,借助数据分析工具优化内容策略(如发布时间、话题标签、封面设计),提升内容的“自然传播效率”。

例如,开发者可基于刷赞工具的技术积累,转型开发“内容效果分析工具”,帮助用户监测点赞转化率、用户画像匹配度、内容传播路径等数据,为创作者提供精准优化建议。这种从“数据造假”到“数据赋能”的转型,不仅符合合规要求,更能创造长期商业价值,是行业发展的必然趋势。

网页版刷赞工具的开发,本质上是一场技术与规则的博弈。开发者唯有在技术创新中融入合规意识,在满足用户需求时坚守行业底线,才能在瞬息万变的数字生态中找到立足之地。而社交媒体的真正价值,永远在于连接真实的人、传递真实的内容——这,才是所有技术工具应有的终极方向。