在QQ社交生态中,点赞作为最基础的互动形式,不仅是内容热度的直观体现,更在好友关系维系、个人影响力构建中扮演着重要角色。许多用户希望掌握如何在QQ上刷赞的实用技巧,但真正有效的“刷赞”绝非简单的数字堆砌,而是基于平台规则与用户心理的精细化运营。本文将从内容创作、互动策略、功能利用三个维度,拆解可落地的实用技巧,帮助用户在合规前提下提升QQ动态的自然点赞量。

一、精准定位内容:从“自嗨式发布”到“用户价值导向”

QQ用户群体年轻化、兴趣多元化的特点,决定了内容适配性是点赞率的核心变量。想要提升点赞,首先要跳出“我觉得有趣”的思维定式,转向“我的好友需要什么”。例如,学生党可侧重校园干货(如考试资料、选课攻略),职场人士可分享行业洞察或实用工具,而兴趣爱好者则可通过垂直领域内容(如摄影技巧、手作教程)吸引同好。

内容形式上需兼顾“轻量化”与“记忆点”:纯文字动态易被信息流淹没,而“短文案+高画质图片”的组合更具穿透力——图片色彩饱和度、构图简洁度直接影响停留时长,文案则需用提问或金句引发共鸣,如“谁懂啊!这家藏在巷子里的奶茶店居然有香菜味?”比“分享一家奶茶店”更易激发评论与点赞。此外,QQ空间对视频内容的算法推荐权重较高,15-60秒的竖屏短视频(如vlog片段、教程演示)若搭配“前3秒抓眼球”的开头(如悬念提问、高能画面),点赞转化率可提升30%以上。

二、构建互动闭环:让点赞成为“社交货币”而非“单向行为”

点赞的本质是社交反馈,若缺乏互动铺垫,即使优质内容也可能陷入“0赞”尴尬。掌握如何在QQ上刷赞的实用技巧,关键在于建立“发布-互动-反馈”的良性循环。

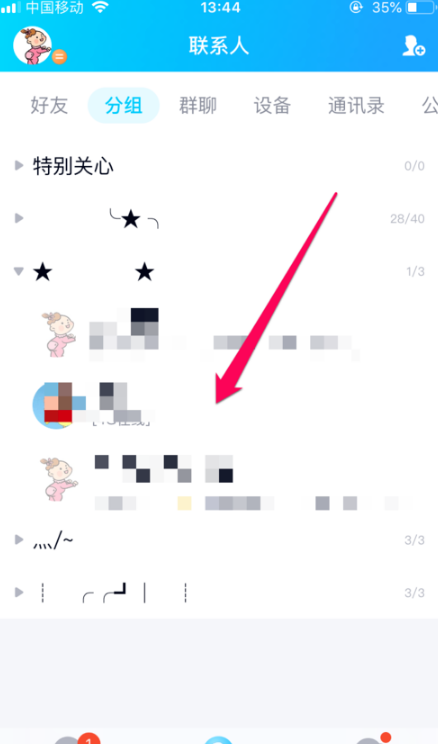

分层运营好友列表是基础:通过QQ分组功能将好友划分为“强互动层”(日常频繁聊天)、“兴趣层”(共同爱好)、“泛社交层”(仅点赞之交),针对不同群体定制内容——强互动层可发布“求助型”动态(如“求推荐一款适合学生党的笔记本”),利用好友的参与感自然带赞;兴趣层则可通过“话题讨论”(如“最近追的剧,你们站哪对CP?”)引发评论区互动,间接提升点赞量。

主动引导互动是核心技巧:在动态结尾加入“互动指令”,如“点赞过50更新第二期”“评论区抽3人送表情包”,能显著降低用户的互动门槛。更隐蔽的技巧是“评论区自导自演”:发布动态后,用小号或邀请好友在评论区留言“学到了!”“求教程!”,形成“热门评论”效应,刺激更多用户点赞。需注意,互动需自然真实,避免刻意刷评论导致反感。

三、借力QQ原生功能:解锁“隐藏式涨赞”渠道

QQ作为国民级社交软件,其内置功能中藏着许多被忽略的“点赞助推器”。合理利用这些功能,能让内容触达更精准的用户群体。

QQ看点与空间联动:若动态内容具有普适性(如生活技巧、热点话题),可同步发布至QQ看点,并在文末标注“空间同步,欢迎点赞关注”。看点的算法推荐机制能让内容突破好友圈层,吸引非好友用户点赞,这部分点赞反过来会提升空间动态的热度权重。

利用“@好友”与“话题标签”:发布与好友相关的内容时(如聚会照片、共同经历的趣事),精准@对方不仅能提升被@者的点赞率,还能通过其社交圈实现二次传播。此外,善用QQ空间自带的话题标签(如#校园日常#、#美食探店#),能让内容进入话题广场,增加曝光机会——数据显示,带话题的动态平均点赞量比无话题内容高20%。

“QQ相册”的引流作用:若发布的是图片类动态,可先上传至QQ相册,在相册描述中添加“封面图来自空间动态,求点赞鼓励”,再分享到空间。相册的独立页面更利于用户停留,部分习惯浏览相册的好友可能会通过相册入口反回空间点赞,形成“相册-空间”的流量闭环。

四、长期主义思维:避免“刷赞陷阱”,沉淀真实社交价值

部分用户试图通过第三方软件“一键刷赞”,看似快速见效,实则暗藏风险:QQ平台已升级反作弊机制,异常点赞行为可能导致动态限流、账号降权,甚至封禁。真正可持续的“刷赞”技巧,本质是优质内容与真诚互动的长期积累。

建立“内容更新节奏”:固定每周2-3次更新频率,让好友形成“期待感”——例如每周五发布“周末探店推荐”,每周三分享“职场避坑指南”,规律性能提升内容曝光率。同时,关注QQ热点日历(如节假日、平台活动),结合热点创作内容(如开学季分享“宿舍神器清单”),可借助流量红利获得更多点赞。

数据复盘与优化:通过QQ空间“访客记录”“动态浏览量”功能,分析不同类型内容的点赞率差异。例如,发现“教程类”动态点赞量普遍高于“日常分享”,则可增加该类内容占比;若发现“晚上8-10点”发布的动态点赞量更高,则可调整发布时间。数据驱动的优化,能让“刷赞”技巧从“经验主义”升级为“精准策略”。

在QQ社交中,点赞从来不是最终目的,而是连接人与人、内容与兴趣的纽带。掌握如何在QQ上刷赞的实用技巧,本质上是在学习如何更好地表达自我、理解他人、构建有温度的社交关系。当内容真正为好友提供价值,互动充满真诚与趣味,点赞便会成为水到渠成的自然结果——这不仅是社交平台的底层逻辑,更是数字时代人际交往的本质回归。