在QQ的社交生态中,点赞不仅是内容热度的直观体现,更是用户情感连接的数字符号。“如何在QQ上快速刷大量点赞?”这一问题背后,藏着创作者对流量曝光的渴望,也折射出社交平台内容传播的底层逻辑——但“快速”与“大量”的追求,若脱离了真实互动的土壤,往往适得其反。

“快速刷量”的误区:捷径背后的隐形陷阱

不少用户将“快速刷大量点赞”寄托于第三方工具或群控脚本,试图通过技术手段绕过平台的自然推荐机制。然而,QQ作为腾讯旗下的核心社交产品,其算法早已建立起完善的反作弊体系:异常的点赞频率(如短时间内同一账号对多篇内容集中点赞)、非活跃账号的批量互动(如长期不登录的“僵尸号”突然密集操作),都会触发风控系统的预警。轻则导致点赞数据被清空、限流降权,重则面临账号封禁的风险。更值得警惕的是,部分刷量软件会恶意窃取用户隐私信息,甚至植入木马程序,得不偿失。

从社交价值来看,虚假点赞本质上是对“连接”的异化。QQ的点赞功能本意是传递认可与共鸣,当数据被注水,创作者误以为内容获得认可,可能偏离真实用户需求;观众看到“百万赞”却无实质互动体验,反而会对账号产生信任危机。这种“数据繁荣”如同沙上城堡,看似华丽,实则经不起真实社交关系的检验。

内容为王:快速点赞的底层逻辑是价值共鸣

抛开违规手段,“如何在QQ上快速刷大量点赞?”的本质,是如何让内容在短时间内触达更多精准用户并激发其互动意愿。这需要回归社交传播的核心——价值输出。QQ用户群体以年轻人为核心,他们偏爱轻松有趣、贴近生活、有情绪共鸣的内容。例如,在QQ空间发布结合热点梗的原创段子、记录真实校园生活的vlog,或是分享实用干货(如考试资料、穿搭技巧),更容易引发用户“一键点赞”的冲动。

内容的“快速传播”还离不开对平台特性的适配。QQ空间的“访客记录”“悄悄话”“好友动态”等功能,构成了强关系链传播网络。一篇内容若能被头部用户(如班级群活跃分子、社团意见领袖)点赞,其好友列表中的次级用户会看到“共同好友点赞”的提示,形成“涟漪效应”。因此,主动与核心好友互动、参与社群话题讨论,能让内容在关系链中快速渗透,而非依赖机械的“刷量”。

互动策略:从“被动等待”到“主动引导”

除了优质内容,主动的互动设计能显著提升点赞效率。在QQ空间动态中设置“点赞抽奖”活动(如“抽3位好友送周边,点赞+评论参与”),利用用户的“损失厌恶”心理和“占便宜”心态,能有效激发互动行为。但需注意,活动规则需透明,奖品设置要贴合用户需求,否则易被视作“营销套路”而反感。

评论区是引导点赞的关键场景。当用户在评论区留言时,创作者及时回复“感谢支持!你的点赞让我更有动力~”,不仅能提升用户粘性,还能通过评论区的互动热度吸引更多路人点赞——QQ的算法会优先推荐高互动内容,形成“点赞-评论-更多点赞”的正向循环。此外,在QQ群内分享内容时,可附上“觉得有用的话帮忙点个赞呀”的引导语,基于群内成员的熟悉感,点赞转化率往往更高。

社群运营:构建“点赞共同体”的长效机制

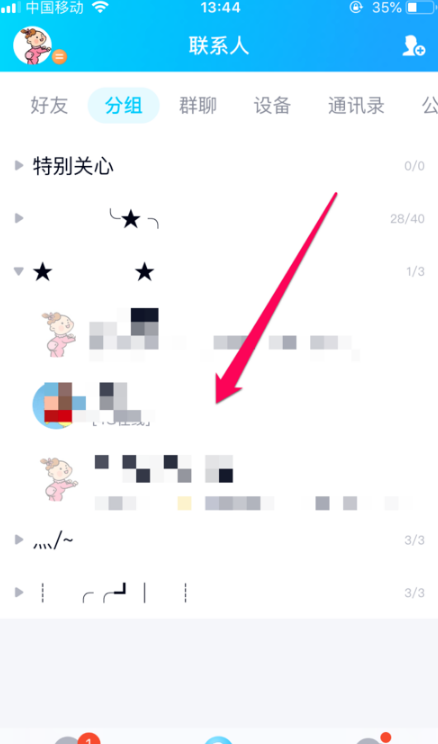

若追求长期稳定的点赞增长,单纯依赖单条内容的爆发力并不足够,更需要构建活跃的粉丝社群。在QQ群内定期发起“内容互赞”活动(如“每天为群友动态点赞3次,截图发群内可领资源”),通过“互惠原则”形成良性互动氛围。这种模式下,点赞不再是单向的数据堆砌,而成为社群成员间的情感联结——当用户感受到“我的点赞能获得认可与回报”,自然会主动参与。

值得注意的是,社群运营需避免“互赞群”沦为“数据农场”。过度强调数量而忽视质量,会导致群内内容同质化严重,用户逐渐失去兴趣。健康的社群应围绕共同兴趣构建(如摄影群、学习群),在互赞的同时,鼓励用户分享真实见解、碰撞思想火花,让点赞成为优质内容的“投票器”,而非社交任务的“KPI”。

回归本质:点赞是社交的副产品,而非目的

归根结底,“如何在QQ上快速刷大量点赞?”这一问题的答案,不在于寻找捷径,而在于理解社交的本质。点赞是内容价值的量化体现,更是用户对创作者的隐性认可。当创作者持续输出优质内容、真诚对待每一位用户、构建有温度的社交关系,点赞数据自然会水到渠成。腾讯社交生态的核心逻辑始终是“真实连接”,任何试图打破这一逻辑的行为,终将被平台规则与用户意愿所淘汰。

在QQ的数字社交场域里,或许有人能通过“刷量”获得短暂的数据光鲜,但唯有那些深耕内容、珍视互动、与用户共同成长的人,才能让每一次点赞都成为社交关系的坚实基石,让账号的生命力在真实互动中长久绽放。