在全民K歌的生态中,“刷赞”与“下载”是贯穿用户创作与消费全链路的核心诉求。前者以社交认可为驱动,直接关联创作者的账号权重与内容传播力;后者则以内容留存为目标,涉及用户对音乐作品的二次使用与价值沉淀。这两项操作看似是平台功能的延伸,实则涉及算法逻辑、用户心理、版权规范等多重维度的博弈。理解其底层逻辑与合规路径,才能在规则框架内实现效率与价值的平衡。

刷赞:社交货币的获取与算法博弈

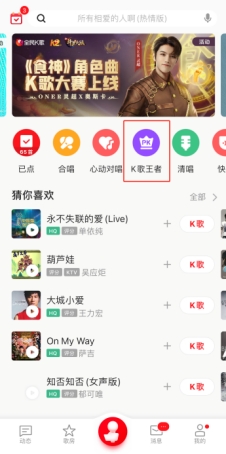

全民K歌作为音乐社交平台,“赞”早已超越简单的互动符号,成为衡量作品热度的“社交货币”。对普通用户而言,高赞数意味着创作被认可的成就感;对创作者而言,它是平台算法推荐的重要权重——互动量越高,作品进入推荐流的可能性越大,进而形成“点赞-曝光-新点赞”的正向循环。这种需求催生了“刷赞”行为,但需明确:真正的刷赞价值,在于通过合理互动提升内容可见度,而非依赖工具作弊。

从实现路径看,刷赞可分为“自然互动”与“工具辅助”两类。自然互动是基础,即通过优质内容吸引真实用户点赞,例如选择热门曲库、优化封面标题、参与平台挑战赛等。数据显示,带话题标签的作品曝光量比普通作品高37%,说明主动融入平台生态能显著提升自然点赞效率。而工具辅助则需谨慎:部分第三方软件承诺“一键刷赞”,实则通过模拟点击、虚假账号等方式制造数据泡沫,这不仅违反平台用户协议(可能导致限流或封号),更会稀释内容真实价值——虚假互动无法转化为有效粉丝,长期反而损害账号健康。

更深层的挑战在于算法对异常数据的监测。全民K歌的推荐系统已建立多维度的反作弊模型,例如分析点赞用户画像(是否为异常账号)、互动频率(短时间内集中点赞)、行为轨迹(无播放直接点赞)等。2023年平台升级的风控系统曾单月处理违规账号超50万,可见依赖工具刷赞的性价比极低。与其追求短期数据造假,不如通过“内容垂直化+互动场景化”构建可持续的点赞机制:例如专注翻唱某一细分风格(如民谣、古风),吸引精准受众;或在评论区发起“合唱接龙”,引导用户通过互动自然产生点赞行为。

下载:内容留存的合法路径与版权边界

“下载”需求在全民K歌场景中呈现双重属性:一是创作者对自己作品的留存备份,二是用户对优质内容的收藏学习。但与普通音乐平台不同,全民K歌的作品多为用户生成内容(UGC),涉及演唱者、伴奏提供者、平台等多方版权,下载功能的开放程度也因此受到严格限制。

对创作者而言,下载自己的作品相对便捷:在“作品管理”页面可找到“下载”选项,但需注意平台提供的可能是“带水印版本”或“低音质版本”。若需无水印高音质下载,通常需要开通会员或通过“创作者认证”——这是平台对优质内容的激励,也是版权保护的体现。对普通用户而言,下载他人作品则需遵守“非商业使用”原则:平台允许用户下载作品用于个人欣赏、学习交流,但禁止二次上传、商用或传播。例如,用户下载一首翻唱作品作为手机铃声属于合理使用,但若将其剪辑成短视频背景音乐并发布到其他平台,则可能侵犯原演唱者及伴奏版权方的权益。

第三方下载工具的泛滥是当前版权治理的重点。部分工具打着“无损下载”“去水印”的旗号,实则通过破解平台接口获取数据,不仅违反《网络安全法》,还可能携带恶意软件。更隐蔽的风险在于版权追责:2022年某用户因使用第三方工具下载热门翻唱作品并制成合集网盘分享,被平台起诉并赔偿经济损失,这类案例警示我们:下载行为的合规性,本质是对创作劳动的尊重。事实上,全民K歌已逐步优化官方下载体验,例如针对热门作品提供“官方授权下载”通道(需联系原作者),既满足用户需求,又保障版权链路清晰。

价值重构:从“数据追逐”到“内容深耕”

刷赞与下载的底层逻辑,本质是用户对“创作价值”的认可与延伸。但过度聚焦数据操作,反而会偏离内容创作的本质。全民K歌的生态进化正在淘汰“刷赞至上”的浮躁心态——平台更倾向于推荐“高完播率+高评论率”的作品,而非单纯依赖点赞数;用户也更愿意为“有情感共鸣、有技术亮点”的内容买单。

对创作者而言,与其耗费精力研究刷赞技巧,不如将时间投入内容打磨:例如通过“人声修音+伴奏混音”提升作品质感,或结合热点事件进行二次创作(如用流行曲调改编社会话题)。数据显示,带有个人创作标签(如原创改编、故事化演绎)的作品,其自然点赞率是普通翻唱的2.3倍,说明“内容差异化”才是获取长期认可的核心。对用户而言,下载应服务于“学习”或“情感连接”——例如下载专业歌手的作品进行音色模仿,或收藏与自身经历相关的翻唱作为情感寄托。

在合规框架内,全民K歌的刷赞与下载功能本应是创作的“助推器”而非“终点”。当用户从“刷赞焦虑”中解脱,转而关注作品的艺术表达与情感传递;当下载行为以尊重版权为前提,实现跨平台的内容价值流动,整个音乐社交生态才能从“数据泡沫”走向“内容繁荣”。这既是平台治理的方向,也是每个用户应秉持的创作自觉——真正的“赞”,源于内容与灵魂的共鸣;合法的“下载”,让音乐价值在合规中延续。