微信作为国民级应用,其内容生态中的阅读量与点赞数不仅是创作者影响力的直观体现,更直接影响流量分配与商业价值。在信息爆炸的时代,如何在微信生态中科学提升内容的互动数据,成为内容创作者与运营者的核心命题。理解微信的规则与用户心理,通过合法合规的方式优化内容策略,才是实现阅读与点赞持续增长的正道。

微信点赞与阅读的核心价值

在微信生态中,阅读量与点赞量是内容质量的“双重标尺”。对公众号而言,高阅读量意味着内容触达了更多目标用户,高点赞量则代表用户对内容的深度认同——前者是“广度”的体现,后者是“精度”的证明。微信算法会综合这两项指标,将优质内容推荐给更多潜在用户,形成“流量-互动-更多流量”的正向循环。对于视频号,点赞量直接影响完播率与转发意愿,是算法推荐的关键权重;朋友圈的点赞则强化社交关系链传播,让内容在熟人裂变中获得二次触达。可以说,在微信生态中,阅读与点赞是内容价值传递的“通行证”,也是创作者从“曝光”走向“影响力”的必经之路。

误区:厘清“刷量”与“自然提升”的边界

谈及“如何在微信上刷点赞和阅读”,首先要明确一个关键问题:什么是“刷量”?微信平台规则明确禁止通过机器软件、虚假账号、人工刷量群等非正常手段伪造数据,此类行为不仅会导致账号限流、封禁,更破坏了内容生态的健康。真正的“提升”应建立在用户真实互动的基础上,通过优化内容策略与用户运营,实现数据与价值的同步增长。例如,一篇优质文章通过标题优化、内容结构设计、互动引导,自然获得用户点赞与转发,这才是可持续的“提升”之道,而非依赖“刷量”的短期虚假繁荣。

内容优化:提升阅读与点赞的根本路径

微信算法的核心逻辑是“用户价值优先”,优质内容是提升阅读与点赞的基石。标题是“第一印象”,需兼具吸引力与真实性,避免“标题党”带来的高跳出率。可采用“痛点+解决方案”“数据+结论”“悬念+反常识”等结构,例如《3个方法,让你的公众号文章打开率提升50%》,既明确价值,又激发用户好奇心。内容结构上,遵循“黄金3秒”原则——开篇快速切入用户痛点,用小标题、空行、表情包等元素分隔段落,降低阅读压力;正文部分需“干货+情感”结合,知识类内容通过“案例+方法论”增强实用性,情感类内容通过细节描写引发共情,让用户产生“这就是我想说的”的认同感。例如,一篇职场干货文,若能结合真实案例拆解“如何向上沟通”,并提供可落地的步骤,用户自然会主动点赞收藏。

互动策略:构建用户参与的闭环

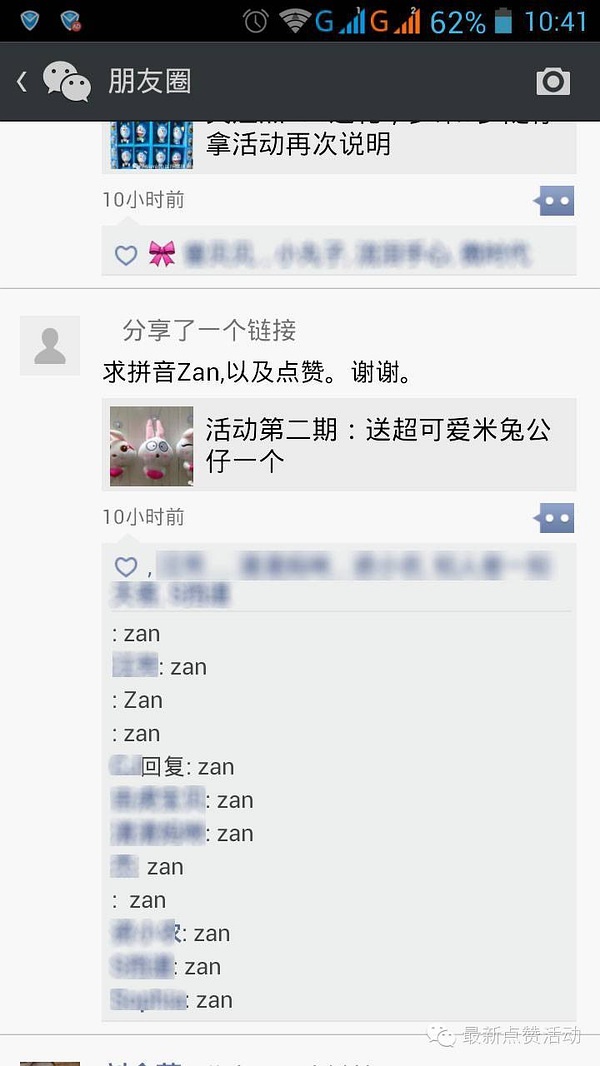

阅读量是“拉新”,点赞量是“促活”,二者需通过互动策略形成闭环。在公众号文章末尾设置“互动话题”,如“你有哪些提升效率的小技巧?评论区分享”,引导用户留言并点赞评论;视频号可通过“点赞解锁下一期”“评论区抽奖”等方式,激励用户完成“点赞-评论-转发”的完整行为链。朋友圈内容则可通过“@好友共同讨论”“投票互动”激活社交传播,例如“最近在纠结A和B,大家帮我点赞选一个!”此外,及时回复用户评论,将优质评论置顶,能让用户感受到被重视,从而提升后续内容的互动积极性。值得注意的是,互动需“真诚而非功利”,过度引导“点赞关注”易引发用户反感,反效果。

生态规则:理解微信算法的“偏好”

微信算法具有“去中心化”与“社交推荐”双重特征,这意味着内容能否获得高阅读与点赞,不仅取决于内容本身,还取决于社交关系链的传播。公众号文章被好友转发至朋友圈后,好友的点赞行为会再次触达其社交圈,形成“裂变效应”;视频号的推荐则综合完播率、点赞率、评论率、转发率等指标,其中“点赞”作为强互动信号,权重较高。创作者需关注平台规则变化,如视频号对“原创优质内容”的倾斜,通过持续发布垂直领域内容,积累账号权重,从而获得更多自然流量。例如,一个专注母婴领域的视频号,若能持续输出“宝宝辅食制作”等实用内容,会吸引精准粉丝,用户因内容价值主动点赞,算法便会推荐给更多母婴群体,形成良性循环。

趋势:从“流量思维”到“价值思维”的转变

随着微信生态对“刷量”行为的打击力度加大,以及用户对内容质量的敏感度提升,单纯追求数据的“流量思维”已难以为继。未来,提升微信阅读与点赞的关键,在于从“如何刷”转向“如何创造真正有价值的内容”。知识付费领域,通过深度干货+案例拆解提升用户付费转化,间接带动免费内容的阅读与点赞;本地生活类账号,通过“实用信息+真实体验”建立用户信任,形成“阅读-点赞-消费”的完整转化链。例如,一个本地美食博主,若能真实测评餐厅口味、环境,并提供隐藏菜单等独家信息,用户会因为“有用”而点赞,因“信任”而消费,实现数据与商业价值的双赢。

在微信生态中,提升阅读量与点赞数没有捷径,唯有回归内容本质,以用户价值为核心,通过优质内容、真诚互动与规则适配,实现数据与口碑的双赢。那些试图通过“刷量”走捷径的创作者,终将被平台规则与用户选择淘汰;而那些深耕内容、用心运营的创作者,将在微信的生态沃土中,收获真正的长期价值。这不仅是提升互动数据的智慧,更是内容创作的底层逻辑。