在微淘生态中,留言区的活跃度与点赞数常被视为内容质量的直观体现,不少运营者将“如何在微淘上自己留言刷赞”视为快速提升数据的“捷径”。然而,这种看似高效的手段,实则暗藏多重隐患——它不仅可能触发平台风控,更会错失通过真实互动沉淀用户信任的机会。微淘作为淘宝内容化转型的核心场景,其算法逻辑早已从“唯数据论”转向“质量优先”,真正可持续的互动增长,需跳出“刷赞”的短视思维,转而构建内容、用户、场景的良性循环。

微淘留言与点赞的价值,远不止于数字表面的光鲜。从平台机制看,高互动内容能获得更多“猜你喜欢”等公域流量倾斜,尤其是优质留言能带动用户停留时长,形成“内容-互动-推荐”的正向闭环;从用户心理看,活跃的评论区能增强内容可信度,新用户往往会通过现有互动判断品牌调性,比如一条“实物比图片还好看,已回购第三次”的真实留言,比十句空洞的“赞”更有说服力;从商业转化看,精准的互动场景(如用户提问、使用反馈)能直接引导咨询与成交,例如美妆品牌在教程下留言“油皮姐妹用这个需要定妆吗?”,运营者及时回复后,往往能带动连带销售。正因如此,当自然增长缓慢时,“自己留言刷赞”的念头便会滋生,试图通过人工干预快速“包装”数据,却忽略了这种操作的底层逻辑漏洞。

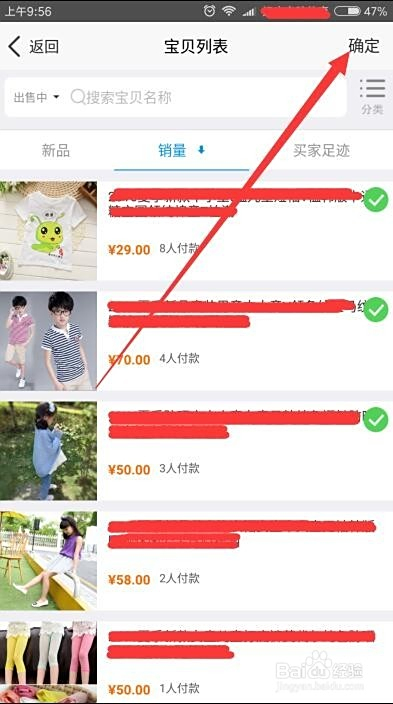

“自己留言刷赞”的操作本质,是对“数据焦虑”的短期应对。常见做法包括用小号矩阵发布标准化留言(如“太实用了!”“学到了”),配合定时点赞任务,或通过第三方工具模拟用户行为。但这种模式存在三大致命误区:一是账号同质化严重,平台风控系统可通过设备指纹、IP地址、留言模式(如相同时间段内多条内容重复发布相同话术)快速识别异常,一旦被判定为“虚假互动”,轻则限流、降权,重则影响店铺整体信誉评分;二是内容与留言脱节,当用户发现一条深度测评下全是“好评”“支持”等无意义留言时,反而会质疑内容的真实性,甚至产生“品牌刷数据”的负面认知;三是忽略“互动质量”,算法早已能区分“机械点赞”与“深度互动”——用户是否点击评论区链接、是否回复其他留言、是否收藏内容,这些行为权重远高于单纯的点赞数。换句话说,刷来的点赞或许能短暂提升数据,却无法带来真实的用户粘性与转化价值。

更深层的风险在于,刷赞会形成“运营舒适区”,让运营者沉迷于虚假繁荣而错失真实机会。真实用户留言中往往藏着未被满足的需求:服装品牌可能发现多条留言提到“想要大码款”,美妆品牌可能注意到“敏感肌不敢用”的顾虑,这些反馈若能及时捕捉,就能转化为产品优化或内容选题的方向。而刷赞行为本质是“自说自话”,运营者将精力放在如何“制造数据”,而非如何“读懂用户”,长期来看会导致内容同质化、用户画像模糊,最终被平台算法和真实用户共同抛弃。此外,随着淘宝对内容生态的规范升级,虚假互动的处罚力度持续加大,2023年淘宝平台治理报告中就明确将“微淘刷留言、刷点赞”列为重点打击对象,数千个账号因违规被限流,这种“赌一把”的操作,性价比极低。

与其纠结“如何在微淘上自己留言刷赞”,不如构建“真实互动增长飞轮”。核心逻辑在于:用优质内容激活用户表达欲,用场景化互动引导深度参与,用数据反哺内容优化,形成“内容-互动-流量-转化”的正向循环。具体可从三个维度落地:一是内容场景化设计,将“留言需求”植入内容本身。例如,发布穿搭教程时主动提问“你们平时通勤最头疼的搭配问题是什么?”,引导用户分享真实痛点;发布新品测评时,设置“评论区揪3位宝送同款试用”,用利益驱动真实反馈;甚至可以策划“用户故事征集”,鼓励买家秀留言,再精选优质内容进行二次传播,让用户从“旁观者”变为“参与者”。二是用户分层运营,针对不同互动层级设计差异化策略。对沉默用户发起“猜价格”“找不同”等低门槛互动,用趣味性降低参与成本;对活跃用户建立“粉丝群”,将微淘留言转化为群内话题讨论,再由群内用户反哺公开留言区,形成“私域-公域”互动闭环——比如群内用户讨论“夏天穿什么面料凉快”,运营者可将核心观点整理成微淘内容,并@参与讨论的用户,既增强归属感,又丰富内容素材。三是数据反哺优化,通过分析真实留言关键词提炼用户需求。例如,若多条留言提到“想要小样”“售后响应慢”,即可策划“小样申领活动”“售后流程专题”,让留言成为内容生产的“指南针”;甚至可以建立“用户留言词云”,高频出现的词汇(如“性价比”“材质”“尺码”)直接指导内容选题,确保每一篇微淘都能精准击中用户痛点。

微淘运营的本质,是用真实内容连接真实用户,而非用虚假数据包装虚假繁荣。那些带着温度的真实互动——用户因你的教程主动分享的“原来是这样”,因你的回复产生的“这个品牌很贴心”,因你的倾听而持续的关注——才是数据背后真正的价值所在。放下对“捷径”的执念,深耕内容、倾听用户、优化互动,微淘的流量与转化,自会水到渠成。毕竟,能穿越周期的运营,从来不是数据的“刷子”,而是用户的“知己”。