在快手平台的流量生态中,部分创作者为追求短期数据表现,往往会聚焦“如何在快手低价刷赞刷浏览”这一话题,试图通过低成本操作快速提升账号权重。然而,这种看似便捷的“捷径”,实则暗藏多重风险,不仅与平台规则背道而驰,更可能对账号长期发展造成不可逆的损害。深入剖析这一现象的本质,需从操作逻辑、风险成本、合规路径三个维度展开,方能厘清流量获取的核心逻辑。

“低价刷赞刷浏览”的操作逻辑与产业链陷阱

所谓“低价刷赞刷浏览”,本质是通过第三方技术手段模拟用户行为,为视频内容虚假增加点赞量、播放量等数据指标。其产业链通常以“工作室”或“代理平台”形式存在,利用自动化脚本、设备农场等技术,以“0.01元/赞”“1000播放量1元”等低价吸引创作者。这类操作看似成本低廉,实则存在多重漏洞:一是数据异常,例如播放量远高于点赞、评论、转发总和,或视频内容与用户画像严重不符,易被平台算法识别;二是信息安全风险,创作者需提供账号密码授权,可能导致账号被盗或个人信息泄露;三是服务不可持续,刷量平台常以“系统维护”“账号风控”等理由拖延或拒绝退款,资金安全无保障。更深层次看,这种虚假流量破坏了平台的内容分发机制——当优质内容因真实数据被埋没,而低质内容依靠刷量获得曝光,整个生态的信任基础将逐渐瓦解。

违规操作背后的平台处罚与法律风险

快手平台对刷量行为持零容忍态度,其算法系统通过数据模型、用户行为轨迹、设备指纹等多维度特征,可精准识别虚假流量。一旦账号被判定存在刷量行为,将面临包括但不限于限流(视频推荐量大幅降低)、功能限制(禁止直播、电商带货)、封号(永久封禁)等处罚。对于依赖平台变现的商业账号而言,这种处罚直接导致收入来源中断;对于个人创作者,则意味着前期积累的粉丝基础付诸东流。从法律层面看,若刷量行为涉及商业推广(如品牌合作视频),可能违反《反不正当竞争法》中“虚假宣传”的条款,创作者需承担民事赔偿责任;若刷量平台构成“非法经营罪”(如通过刷量牟利金额较大),创作者作为参与者也可能面临法律追责。2023年某MCN机构因组织旗下创作者批量刷量被平台起诉,最终赔偿品牌方经济损失50万元的案例,便充分印证了“刷量一时爽,赔钱悔断肠”的现实风险。

虚假流量对账号价值的长期侵蚀

许多创作者误以为“数据好看=账号有价值”,实则虚假流量构建的是“数据泡沫”,无法转化为真实影响力。首先,平台算法的核心逻辑是“用户行为匹配度”,即通过完播率、互动率、关注转化率等真实数据判断内容质量。刷量获得的播放量若缺乏完播和互动,会被算法判定为“低质内容”,导致后续自然流量持续下降,形成“越刷越没流量”的恶性循环。其次,商业合作方对账号价值的评估早已超越“粉丝数”“播放量”等单一指标,更看重粉丝画像精准度、互动真实性、内容垂直度等深层维度。一个靠刷量维持10万播放的账号,其商业价值可能远低于一个真实互动率5%的1万粉账号。某美妆博主曾坦言:“早期刷量接广告,结果品牌方发现评论区全是‘僵尸粉’,不仅解约还拉黑了我,现在重新做号再也不敢碰歪门邪道。”可见,虚假流量或许能带来短暂的心理满足,却会透支账号的长期信用与变现潜力。

合规运营:快手流量获取的核心路径

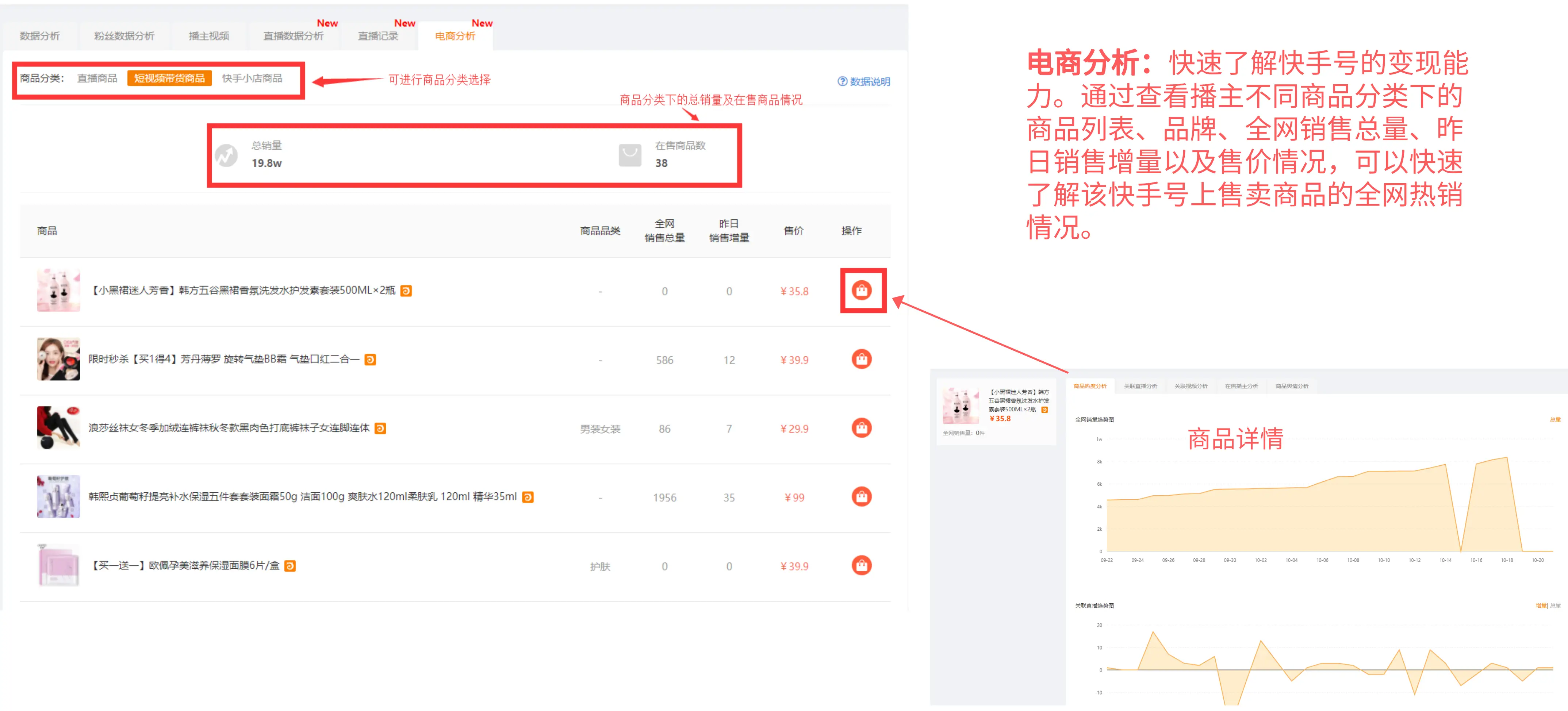

与其纠结“如何在快手低价刷赞刷浏览”,不如回归内容本质,通过合规方式构建可持续的流量增长体系。具体而言,需把握三个关键点:一是深耕内容垂直度,聚焦特定领域(如美食教程、三农生活、技能教学)持续输出价值,吸引精准用户群体;二是优化视频“完播率”与“互动率”,例如通过3秒黄金开头设置悬念、在视频中埋互动话题(“你遇到过这种情况吗?评论区聊聊”)、引导用户点赞关注(“觉得有用记得点赞,下期教大家XX技巧”);三是善用平台工具,如“快手小店”实现内容到商品的转化、“直播切片”将直播内容二次剪辑为短视频引流、“同城流量”定位目标区域用户提升曝光。以三农创作者“张同学”为例,其视频通过真实展现农村生活细节(劈柴、喂鸡、做饭),以电影级镜头语言引发用户情感共鸣,未刷一赞一播放,却凭借自然流量涨粉超2000万,这正是“内容为王”的最佳印证。

流量本质是信任,而非冰冷的数字

在快手平台的流量逻辑中,每一个点赞、每一条评论、每一次转发,都是用户对内容的真实反馈。试图通过“低价刷赞刷浏览”伪造数据,本质是对用户信任的背叛,也是对平台规则的漠视。对于创作者而言,真正的流量增长从来不是“刷”出来的,而是通过优质内容与用户建立情感连接,通过持续输出价值积累账号口碑。与其寻找捷径,不如沉下心打磨内容——当你能真实解决用户需求、引发用户共鸣,流量自然会如影随形。毕竟,在这个内容为王的时代,唯有经得起时间考验的真实影响力,才能穿越周期,实现长期价值。