在快手平台上,点赞记录既是用户社交互动的直观体现,也是算法推荐内容的重要依据,但当这些记录成为隐私泄露的隐患、形象管理的负担或误操作的尴尬时,“如何在快手平台上快速有效地删除点赞记录”便成为许多用户的迫切需求。不同于其他平台的即时批量清除功能,快手对点赞记录的管理设置了特定规则,用户需结合平台机制与操作逻辑,才能实现真正的“快速有效”删除。这一过程不仅涉及技术操作的熟练度,更考验用户对平台规则的理解与数字权益的把控能力。

点赞记录的潜在风险往往被用户低估。在快手公开的社交生态中,用户的点赞列表虽默认仅自己可见,但通过特定场景(如共同好友页面、部分第三方工具的抓取)仍可能被间接窥探。例如,职场人士若点赞了娱乐类内容,可能被同事解读为“不务正业”;创作者若频繁点赞竞品内容,可能引发粉丝对定位的质疑;甚至普通用户因误触点赞的敏感内容,也可能留下难以解释的数字足迹。这些潜在问题让“删除点赞记录”从个人选择升华为刚需,而快手对此的回应则藏在产品设计的细节中——它既不提供一键清空的历史记录入口,也未开放批量取消点赞的快捷功能,这无疑增加了用户的操作成本,但也倒逼用户探索更高效的解决路径。

要实现点赞记录的快速删除,首先需明确快手官方提供的唯一安全通道:单条取消点赞与历史记录列表管理。具体而言,用户需进入个人主页,点击“喜欢”标签(部分版本显示为“点赞”),进入点赞记录页面后,通过长按或点击每条记录右侧的“取消”按钮完成删除。这一操作看似简单,但当记录数量庞大时(如长期活跃用户的点赞可达数千条),逐条删除显然耗时耗力。此时,“快速”便成为关键——用户可利用“下拉刷新”功能让最新点赞记录优先显示,优先删除近期内容;或结合“搜索”功能(若平台支持),通过关键词定位特定类型的点赞记录(如某位创作者、某类话题),实现精准删除。值得注意的是,快手点赞记录的缓存机制可能导致部分已删除内容仍短暂显示,需用户耐心等待系统同步,或手动清理App缓存后重新查看,以确保删除生效。

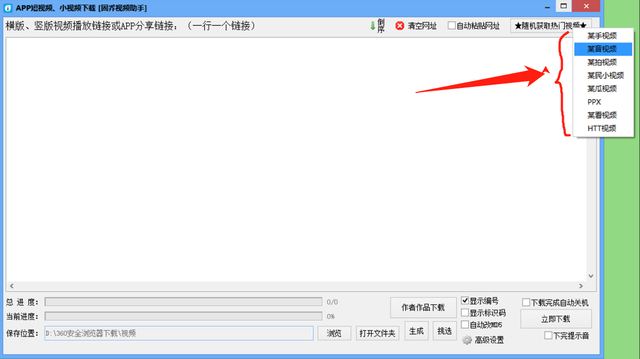

面对官方操作的局限性,部分用户可能会转向第三方工具或“灰色技术”,声称能“一键清空点赞记录”或“批量删除历史”。这类方案看似高效,实则暗藏多重风险。首先,非官方工具需用户授权登录账号,极易导致个人信息泄露、被盗用或恶意操作,甚至违反快手《用户协议》面临封号处罚;其次,所谓的“批量删除”多通过模拟点击脚本实现,但快手平台已对异常操作行为进行监测,频繁触发自动化流程可能被判定为作弊,影响账号权重。从行业实践来看,社交平台对数据安全的重视程度逐年提升,快手亦不例外——其后台算法会记录用户的删除行为频率,若短时间内大规模取消点赞,可能触发风控机制,导致账号被临时限制互动功能。因此,第三方工具虽能带来“即时满足”,却是以牺牲账号安全为代价,绝非明智之选。

更深层次来看,删除点赞记录的需求背后,是用户对数字身份自主权的觉醒。在Web2.0时代,社交平台的每一次点赞、评论、转发都被视为“数字足迹”,这些足迹一旦累积,便可能成为用户无法控制的“数据包袱”。快手作为日活超亿的短视频平台,其点赞记录不仅记录用户的兴趣偏好,更通过算法反哺内容推荐,形成“行为-反馈-强化”的闭环。当用户希望打破这一闭环(如减少娱乐内容推荐、重塑账号定位),或清理“过时”的社交形象时,删除点赞记录便成为必要手段。这种需求并非快手独有,而是整个社交生态用户权利意识提升的缩影——从早期的“朋友圈三天可见”到如今的“数据删除权”,用户正在从被动接受平台规则转向主动管理数字资产。

对于快手平台而言,如何在“数据留存”与“用户自主权”之间找到平衡点,是其未来产品迭代的重要课题。当前,部分平台已尝试提供“历史记录管理”功能,如按时间范围删除互动记录、设置点赞记录可见范围等,这些创新或许能为快手提供参考。但对用户而言,在官方功能完善前,仍需以“耐心操作+风险规避”为核心策略:优先使用官方渠道删除,避免贪图便捷触碰违规工具,同时定期清理点赞记录(如每月一次),避免数据堆积导致后续删除成本过高。真正的“快速有效”,并非依赖外部捷径,而是建立在对平台规则的尊重与自身需求的清晰认知之上。

最终,删除快手点赞记录的过程,本质上是用户与数字平台的一场“博弈”。这场博弈没有绝对的赢家,但通过理性操作与风险防范,用户至少能掌握对自己数据的部分控制权。当社交平台逐渐成为生活的延伸,对“点赞记录”的管理,便成为每个人数字素养的试炼场——它不仅关乎隐私安全,更关乎我们如何在虚拟世界中,保持对自我形象的主动塑造权。