在快手平台的流量生态中,点赞数作为衡量内容热度的核心指标之一,直接影响着视频的推荐权重与曝光范围。随着创作者对精细化运营需求的提升,“如何在快手应用中实现自定义刷赞功能”成为许多账号运营者关注的焦点问题。这一功能并非简单的数据堆砌,而是基于平台算法逻辑与用户行为特征的系统性策略,其实现涉及技术原理、合规边界与运营策略的多重维度。本文将从快手点赞机制的本质出发,拆解自定义刷赞功能的实现路径,分析其应用价值与潜在风险,并探索合规视角下的替代方案。

快手点赞机制的核心逻辑是自定义刷功能实现的前提。快手的推荐算法以“兴趣匹配”为基础,通过用户行为数据(点赞、评论、关注、完播率等)构建内容标签与用户画像的关联网络。点赞行为不仅是用户对内容的正向反馈,更是算法判断内容质量与用户偏好的关键信号。平台会综合考量点赞的“时效性”“用户权重”与“互动深度”——例如,来自高活跃度、高匹配度用户的点赞,对视频权重的提升效果远高于普通账号;而集中、异常的点赞行为则可能触发反作弊系统的风控机制。因此,自定义刷赞功能并非单纯追求点赞数量的增长,而是通过精准控制点赞的时间分布、用户画像属性与互动节奏,实现与平台算法的“隐性适配”。

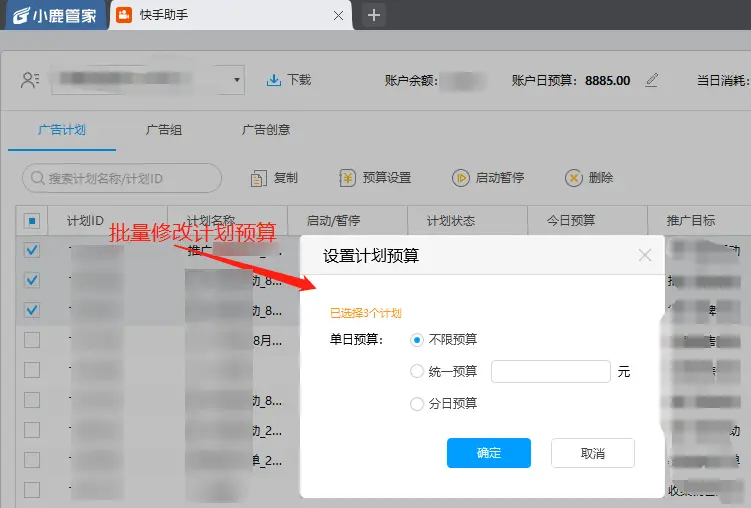

从技术实现层面看,自定义刷赞功能主要依赖三类路径,但需明确其合规边界。第一种是“人工模拟”策略,通过组建或雇佣“点赞团”,模拟真实用户的点赞行为,包括随机化点赞时间、差异化账号IP、搭配评论等互动动作,以规避平台的异常检测机制。这种方式成本较低,但效率受限且难以规模化,且人工操作的不可控性较高,易因行为模式单一被平台识别。第二种是“工具辅助”模式,利用第三方脚本或插件实现自动化点赞,通过预设规则(如分时段、分账号、分内容类型)批量执行点赞操作。此类工具通常宣称能“模拟真人行为”,但本质上仍是对平台数据规则的干扰,违反快手《社区自律公约》中关于“禁止虚假数据”的规定。第三种是“生态内嵌”方案,即通过快手官方开放的API接口或商业合作渠道实现数据交互,但当前快手并未向普通用户开放点赞数据的自定义接口,此路径仅适用于平台认证的MCN机构或品牌合作方,需严格遵循数据合规要求。

自定义刷赞功能的应用价值,需在特定运营场景下辩证看待。对于新注册账号而言,初始阶段的点赞数据缺失会导致算法难以判断内容方向,通过可控的“种子点赞”可快速突破冷启动阈值,吸引自然流量进入推荐池。例如,垂直领域账号可通过行业KOL或精准粉丝群进行早期点赞,强化内容标签与目标用户的匹配度。对于测试型内容创作者,自定义刷赞能用于A/B测试不同封面、标题或视频开头对用户互动率的影响,通过控制变量法优化内容策略。此外,在商业合作场景中,品牌方有时需通过基础点赞数据提升合作视频的“视觉吸引力”,从而带动后续的转化效果。但需强调,这些应用价值的实现必须以“不破坏平台生态真实性”为前提,过度依赖刷赞会导致账号陷入“数据依赖症”——一旦停止外部干预,自然流量可能断崖式下跌,形成恶性循环。

然而,自定义刷赞功能的潜在风险远超短期收益。快手平台近年来持续升级反作弊系统,通过AI算法识别异常点赞行为,如短时间内同一IP的批量点赞、账号无内容互动的“僵尸号”点赞、点赞时间呈规律性分布等。一旦被判定为虚假互动,账号将面临降权限流、内容推荐量锐减,甚至封号的风险。2023年快手“清朗行动”中,就曾处罚过数千个通过第三方工具刷赞的账号,部分创作者因数据造假导致长期积累的粉丝信任崩塌。更深层次的风险在于,刷赞行为会扭曲平台的内容生态——优质内容因缺乏真实互动被埋没,低质内容却因虚假数据获得曝光,最终破坏创作者的公平竞争环境,与快手“记录真实生活”的平台理念背道而驰。

在合规与可持续运营的框架下,“真实互动优化”比“自定义刷赞”更具长期价值。与其追求技术层面的数据造假,不如通过内容策略与用户运营提升自然点赞率。例如,优化视频前3秒的“黄金钩子”,引发用户共鸣;在文案中设置互动引导语(如“你觉得这个方法有用吗?点赞告诉我”);利用快手直播、短视频合集等功能增强粉丝粘性,培养用户的主动互动习惯。此外,快手官方推出的“创作者激励计划”“中视频伙伴计划”等,均以真实完播率、互动率为核心考核指标,合规运营不仅能规避风险,更能获得平台流量扶持,实现账号的长期健康发展。

归根结底,如何在快手应用中实现自定义刷赞功能,本质上是创作者对“流量捷径”与“长期价值”的选择题。技术手段或许能带来短暂的数据亮眼,但唯有尊重平台规则、深耕内容质量、构建真实用户连接,才能在快手生态中立足。对于追求可持续发展的创作者而言,与其将精力耗费在规避风控的“猫鼠游戏”中,不如将自定义刷赞的“精准思维”转化为对用户需求的深度洞察——这才是流量时代最值得掌握的“底层逻辑”。