在社交媒体的生态中,情侣相关的动态与内容始终占据着高互动量赛道——无论是空间说说的点赞数,还是短视频平台的播放量,这类内容总能快速吸引关注。究其本质,这背后是用户对情感共鸣的渴求与社交货币的双重驱动。如何系统性地利用情侣主题提升社交互动,成为许多创作者与普通用户关注的实操问题,其核心并非简单的“内容堆砌”,而是对情感逻辑、平台规则与用户心理的深度把握。

情侣内容的互动价值,本质是情感共鸣与社交认同的叠加效应。当用户看到一对情侣在空间说说中分享日常琐碎——比如清晨的咖啡、雨天的共撑一把伞,或是视频里两人默契的舞蹈挑战,这些场景之所以能快速收获点赞与播放,是因为它们激活了用户对“理想亲密关系”的想象。心理学中的“镜像神经元”理论指出,人类会通过观察他人的情感体验产生共鸣,而情侣内容恰好提供了这种“可感知的情感样本”。对于发布者而言,高赞不仅是数据的反馈,更是社交价值的证明;对于观看者,点赞或评论则是一种“情感站队”,通过表达支持完成对自身情感态度的投射。这种双向互动,让“刷空间说说赞”与“提升情侣内容播放量”成为有明确目标的社交行为。

然而,并非所有情侣内容都能天然获得高互动。优质情侣内容的核心在于“真实感”与“故事性”的平衡。许多用户误以为“情侣内容=秀恩爱”,于是过度依赖摆拍、滤镜和刻意制造的浪漫场景,结果反而因“虚假感”引发用户反感。真正能打动人心的内容,往往藏在那些“不完美但真实”的细节里:比如男生笨拙地给女生系错鞋带的瞬间,或是两人因为点外卖口味不同而斗嘴的日常。这些内容之所以能刷屏,是因为它们构建了“可亲近的情感叙事”——用户看到的不是遥不可及的偶像剧,而是“像我和伴侣一样”的生活投射。在短视频平台上,情侣内容的播放量提升也遵循这一逻辑:那些记录真实相处矛盾(如“今天谁洗碗”的趣味争论)的内容,往往比纯粹展示奢华约会的视频更易引发“转发+评论”的连锁反应,因为前者提供了更强的代入感。

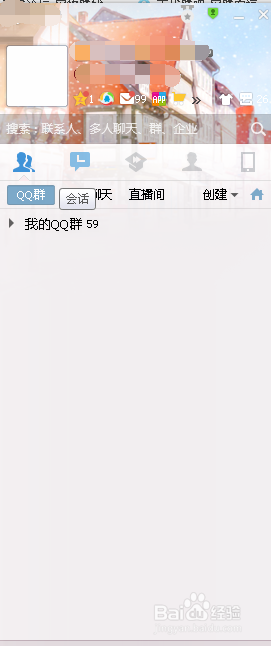

提升情侣内容互动的实操策略,需结合平台算法与用户行为特征。以QQ空间为例,其算法对“高互动内容”的推荐逻辑侧重于“即时反馈速度”——即内容发布后短时间内获得的点赞、评论量。因此,创作者需把握三个关键节点:发布时间选择用户活跃高峰(如晚8点-10点),内容开头3秒内设置“情感钩子”(如“今天他做的一件事,我直接破防了”),结尾引导互动(如“你们恋爱中最暖的小事是什么?评论区告诉我”)。对于短视频平台,情侣内容的播放量提升则依赖“标签精准度”与“场景细分”。例如,“异地情侣日常”“老夫老妻的搞笑瞬间”“情侣挑战赛”等垂直标签,能精准触达目标用户;而“情侣睡前聊天”“情侣做饭翻车”等场景化选题,则因贴近用户生活经验,更容易触发“完播率+点赞”的双重数据增长。值得注意的是,平台算法对“重复内容”的敏感度较高,因此情侣内容创作需在“稳定人设”与“内容创新”间找到平衡——比如固定“每周情侣故事”栏目,但每期更换主题(周一分享默契瞬间,周三记录矛盾和解),既维持用户期待感,又避免内容同质化。

过度追求“刷赞”可能陷入“情感消费”的误区,需警惕内容价值的异化。部分用户为快速提升空间说说点赞数或视频播放量,开始刻意制造“虚假情侣内容”:如找陌生人摆拍、编造情感冲突剧本,甚至利用“卖惨”“秀恩爱”等极端方式博取同情。这类内容或许能短暂获得流量,但长期来看会严重透支社交信任——用户对“真实情感”的辨别能力远超想象,一旦察觉造假,不仅会取消关注,还可能对发布者贴上“虚伪”标签。更健康的做法是,将“提升互动”作为内容创作的自然结果,而非核心目标。例如,情侣博主“阿哲与小希”通过记录“普通情侣的100件小事”(一起逛菜市场、给对方剪头发等),因真实接地气积累了百万粉丝,其高赞与高播放量本质是用户对“真实情感价值”的认可。这说明,优质情侣内容的终极竞争力,永远是“情感真诚度”而非“数据技巧”。

从趋势来看,社交媒体的情侣内容创作正从“单一秀恩爱”向“多元情感叙事”演进。Z世代用户更偏爱“反套路”情侣内容:比如“情侣各自吐槽大会”(用幽默方式化解矛盾)、“情侣成长记录”(一起备考、健身的互助过程),这些内容因打破“完美爱情”的刻板印象,反而更易引发共鸣。未来,随着用户对“情感真实性”的要求不断提升,那些能平衡“生活质感”与“情感共鸣”的创作者,将在“刷空间说说赞”与“提升情侣内容播放量”的竞争中占据优势。

归根结底,如何在社交媒体上通过情侣内容提升互动,本质是“情感表达”与“社交规则”的协同艺术。创作者若能以真实情感为内核,用细节叙事替代浮夸表演,再辅以精准的平台策略,不仅能收获自然的点赞与播放量,更能构建有温度的社交连接。毕竟,用户真正想看到的,从来不是完美的“情侣人设”,而是能让自己会心一笑、心头一暖的“真实爱情切片”。