当前社交媒体流量竞争已进入白热化阶段,点赞作为内容热度的直观量化指标,成为创作者、品牌方争相追逐的核心目标。在此背景下,“如何在线从零开始快速构建一个自动化刷赞平台”不仅是技术实现问题,更是对效率、合规与用户体验的综合考验。真正有价值的自动化刷赞工具,绝非简单的数据堆砌机器,而是通过模拟真实用户行为逻辑,在平台规则允许范围内实现内容互动效率的优化。本文将从技术路径、核心挑战与合规边界三个维度,拆解从零构建此类平台的实操逻辑,为开发者提供兼具深度与落地的参考框架。

自动化刷赞平台的核心价值:从“数据造假”到“互动优化”的认知升级

在探讨构建路径前,需明确自动化刷赞平台的本质价值。当前行业内对“刷赞”存在普遍误解,将其等同于“虚假流量”,但事实上,合规的自动化刷赞工具应定位为“用户互动行为模拟器”。其核心价值体现在三方面:一是帮助内容创作者突破“0点赞”冷启动困境,通过初始互动激活平台推荐算法;二是企业营销团队可利用工具测试不同内容的互动转化率,优化内容策略;三是平台开发者通过模拟真实用户行为,反推平台推荐机制的核心逻辑。例如,某短视频创作者通过自动化工具在发布初期获得200-500次模拟点赞,可使内容进入“潜力池”,获得自然流量推荐,这并非数据造假,而是通过合理互动加速内容被发现的过程。

从零构建的技术路径:低代码工具与模块化架构的协同

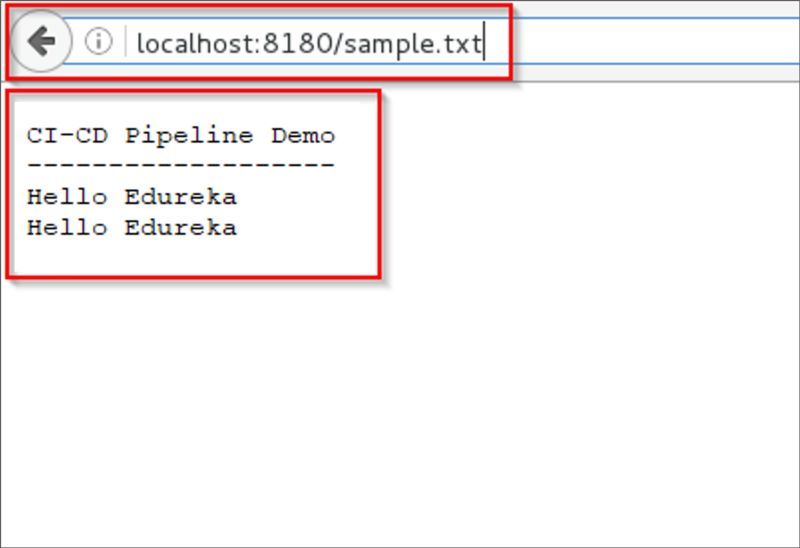

技术选型是快速构建平台的核心。对于非专业开发者,低代码/无代码工具(如Bubble、Adalo)是降低门槛的首选,通过拖拽式界面配置,可在1-2周内完成MVP(最小可行产品)的基础功能搭建,包括账号管理、任务调度、数据监控等模块。若追求高定制化与稳定性,则需采用传统开发框架,结合Python+Scrapy爬虫框架+Selenium自动化操作技术,配合代理IP池与设备指纹库,实现多账号协同点赞。架构设计上需遵循模块化原则:任务管理模块负责接收用户指令(如点赞目标URL、频率设置),执行模块通过模拟用户点击、滑动等行为完成点赞,数据监控模块实时反馈点赞成功率、账号状态等指标,风险控制模块则通过异常检测(如点赞频率突增、IP异常)自动触发暂停机制。例如,某团队通过Python开发的执行模块,可模拟不同地域、不同设备用户的点赞间隔(3-10秒随机延迟),使行为模式更接近真实用户。

关键挑战:合规边界、数据安全与效果优化的三角平衡

构建过程中,三大挑战直接决定平台生死。首先是合规边界问题,各平台对自动化行为的打击日益严格,如抖音的“啄木鸟”系统、微信的“反刷量”算法,可通过检测点赞频率、用户行为路径、设备指纹关联性等识别异常。因此,工具设计必须嵌入“合规阈值”:单账号单日点赞上限不超过50次,同一IP地址下并发账号不超过3个,且每次点赞需伴随随机停留时长(5-30秒)。其次是数据安全风险,批量账号管理需解决“养号”与“防封”问题,可通过手机号验证码接口(如短信平台API)实现账号注册,结合云手机平台(如雷电、夜神)模拟真实设备环境,降低账号关联概率。最后是效果优化,单纯追求点赞数量已无意义,需结合“互动深度”——例如点赞后模拟评论(“内容很有启发性”)、关注(3-5秒后取消关注)等行为,形成“点赞-评论-关注”的完整互动链,使平台判定为“高价值用户行为”。

实操建议:MVP优先迭代与动态风险预警

快速构建的核心在于“小步快跑”。开发者应优先实现最简版MVP:仅支持单账号单任务点赞,手动配置目标链接与频率,验证基础功能后再逐步增加多账号管理、定时任务、数据报表等高级功能。同时,需建立动态风险预警机制,通过爬虫实时抓取平台规则更新(如抖音社区公约修订),自动调整算法参数。例如,当平台检测到“连续点赞超过20次即触发风控”时,工具需自动将单次任务上限降至15次,并增加随机间隔时长。此外,引入“人工审核”环节——对异常任务(如点赞成功率骤降至30%)触发人工确认,避免因技术漏洞导致用户账号被封。

结语:以“用户价值”为核心的构建逻辑

从零构建自动化刷赞平台,本质是技术能力与合规意识的博弈。真正的“快速”并非追求短期功能堆砌,而是通过模块化设计降低开发成本,通过动态风控保障长期可用,更需锚定“赋能真实创作”的价值内核。当工具不再是数据造假的帮凶,而是帮助创作者理解平台规则、优化互动效率的“助手”,才能在快速迭代的社交媒体生态中立足。未来,随着AI技术的发展,自动化工具或将向“智能互动”升级——通过分析内容语义自动匹配点赞场景,实现“人机协同”的精准互动,这才是行业发展的终极方向。