在社交平台竞争白热化的当下,说说互动率已成为衡量内容影响力的核心指标,而点赞评论作为互动的直接体现,其提升策略不仅关乎内容曝光,更直接影响用户粘性与账号权重。许多创作者陷入“为互动而互动”的误区,却忽视了互动的本质是情感共鸣与价值交换。真正有效的说说互动率提升,需从内容设计、用户心理、平台规则三维度协同发力,让点赞评论成为自然发生的社交行为,而非机械的数据堆砌。

一、互动率的价值内核:从“数据指标”到“社交货币”

说说互动率并非简单的数字游戏,而是社交关系的“温度计”。高互动率意味着内容触达了用户情感需求,激发了表达欲——点赞是“认同的轻量化反馈”,评论则是“深度对话的入口”。对个人用户而言,高互动能增强社交存在感;对创作者或品牌来说,互动率直接影响算法推荐权重:平台会优先将“被用户认可”的内容推送给更多潜在受众,形成“互动-曝光-再互动”的正向循环。

但需警惕“唯互动论”陷阱。部分账号为追求数据,采用低俗标题、虚假争议等手段刺激短期互动,却因背离内容本质导致用户信任崩塌。真正的互动率提升,应建立在“提供价值”的基础上,让用户愿意为内容“停留、思考、表达”。

二、当前互动提升的三大认知误区

- “内容至上”的绝对化:认为优质内容必然带来高互动,却忽视了社交场景的“即时性”与“情绪化”。一篇深度分析文或许值得收藏,但轻松有趣、参与门槛低的内容更易引发即时互动——用户刷说说时处于“碎片化阅读”状态,复杂信息反而容易划过。

- “被动等待”的消极心态:发布后仅期待自然流量,缺乏主动引导。数据显示,带有明确互动指令的说说(如“评论区留下你的看法”)评论量是普通说说的3倍以上,用户需要“被邀请”才会参与。

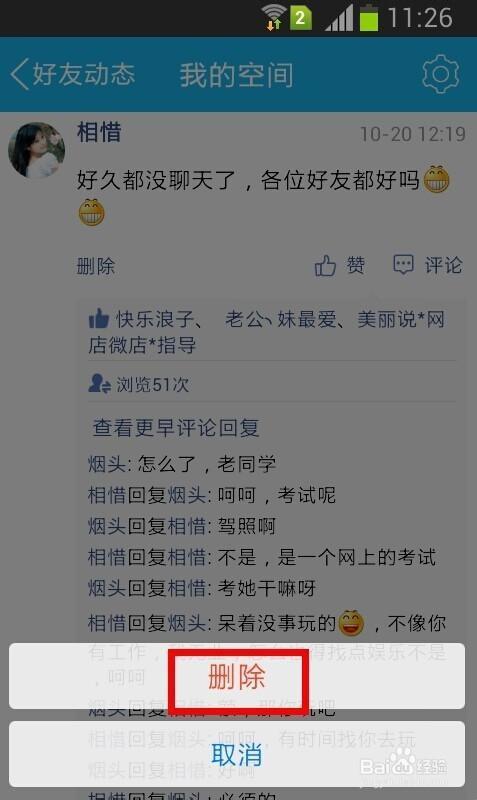

- “工具依赖”的投机思维:试图通过第三方刷赞软件快速提升数据,却不知平台算法已能识别异常行为: sudden的点赞量激增、评论内容高度重复(如“赞”“支持”)等,均可能触发风控机制,导致限流甚至封号。

三、提升说说互动率的实操策略:从“内容设计”到“互动闭环”

(一)内容设计:用“钩子”触发用户表达欲

互动的本质是“回应”,因此内容需预留“回应空间”。可从三方面设计互动钩子:

- 话题共鸣钩:结合用户共同经历或社会热点,提出“弱立场、强参与”的问题。例如,“你手机里存着最久的照片是什么故事?”比“你如何看待摄影艺术?”更易引发个人故事分享,评论区易形成“情感共鸣链”。

- 选择困境钩:利用“二选一”“排序题”等降低决策成本。例如,“周末宅家:追剧vs看书,你选哪个?”这类问题用户无需思考即可回答,且可能因“选不同”引发评论区站队讨论。

- 悬念反差钩:用“结果前置+原因追问”制造好奇心。例如,“今天终于辞职了!至于原因嘛……”半截话式表达,会引发用户追问细节,评论区自然活跃。

(二)互动引导:让“参与”变得简单且有回报

用户是否评论,取决于“参与成本”与“收益感知”的平衡。需通过细节设计降低门槛、提升价值:

- 指令明确化:直接告诉用户“怎么做”。例如,“点赞过50,更新后续剧情”“评论区抽3人送同款周边”,具体数字和奖励比“欢迎评论”更有效。

- 回复互动化:对评论及时、个性化回应,尤其是“首评”和“长评”。例如,用户回复“我也刚经历这个!”,可回复“真的吗?当时你是怎么处理的?求细节!”——这种追问能激发用户二次回复,带动评论区氛围。

- 身份标签化:引导用户用“标签”定义立场。例如,“95后集合!小时候你最爱吃的零食是______?”利用年龄标签增强群体归属感,用户更愿在“同类”中表达。

(三)场景运营:借“时间”与“关系”放大互动效果

说说的曝光量与发布时间、好友活跃度强相关,需精准把握“流量窗口”:

- 黄金时段发布:根据用户活跃规律(如工作日12:00-13:00、18:00-20:00,周末全天),在好友刷说说的高峰期发布内容,提升初始曝光。

- @关系链激活:对涉及特定人物的内容(如“和闺蜜的十年之约”),@相关好友并提示“快来看看我们的合照”,被@者及共同好友会更大概率参与互动。

- 跨平台引流:将说说的互动话题延伸至其他场景,如朋友圈引导“说说评论区见”,或社群内预告“明天说说会发XXX,来抢前排”,形成多平台联动。

四、长期主义:让互动成为“社交资产”而非“流量泡沫”

短期互动数据易得,但可持续的互动生态需以“信任”为基石。创作者应避免过度追求“爆款思维”,转而深耕垂直领域:美妆账号持续分享“新手化妆避坑指南”,读书账号定期发起“共读打卡”,当用户认为“你的内容能解决我的问题/满足我的兴趣”,互动便会从“被动引导”变为“主动参与”。

最终,说说互动率的提升,本质是“用户关系”的深化——每一次点赞、每一条评论,都是用户对“你是谁”“你能提供什么”的投票。当投票持续累积,账号便从“信息发布者”升级为“社交连接器”,这才是互动率提升的终极价值。