在内容流量竞争日益激烈的当下,许多创作者和营销人员试图通过“刷赞软件”快速提升账号数据,却因盲目下载非正规工具导致账号封禁、信息泄露甚至法律纠纷。如何安全下载链接刷赞软件,已成为一个融合技术安全、合规意识与风险管理的复合型命题。事实上,“安全”二字不仅指向软件本身的纯净性,更涵盖对平台规则的敬畏、对个人信息的保护,以及对长期账号价值的理性认知。脱离这些前提的“刷赞”,即便软件“无毒”,也可能埋下毁灭性隐患。

一、刷赞软件的本质:需求背后的灰色地带与真实风险

刷赞软件的核心功能是通过模拟用户行为或技术接口,为指定内容批量生成虚假点赞数据。其存在根源在于部分平台对“高互动=优质内容”的算法偏好,以及创作者对短期数据指标的焦虑。但需明确,这类软件游走在平台服务协议的边缘——几乎所有主流平台(如抖音、小红书、微博等)均明确禁止“虚假流量”,一旦被检测到轻则限流、重则永久封号。更危险的是,非正规渠道的刷赞软件常携带恶意代码:有的会在后台窃取用户通讯录、聊天记录;有的会植入勒索病毒;甚至有的直接将账号作为“肉鸡”参与黑产活动。2023年某网络安全机构报告显示,超七成的“免费刷赞软件”存在高危漏洞,用户平均安装后37小时内即出现异常行为。这种“刷赞不成反被刷”的案例,正是忽视安全下载的直接后果。

二、安全下载的第一道防线:渠道验证与来源溯源

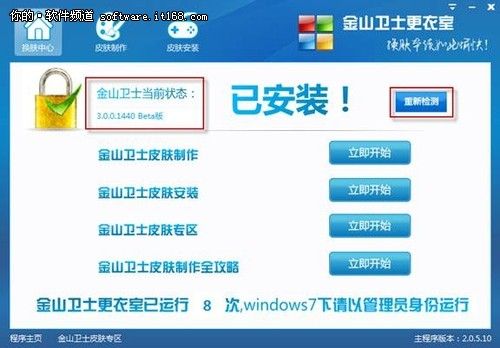

“从哪里下载”是安全下载刷赞软件的首要问题。许多用户习惯通过搜索引擎输入“刷赞软件下载链接”,结果前几条往往是第三方小网站或广告链接,这些渠道是重灾区。正规开发者或授权平台会提供明确的下载入口,例如官网(需核实域名备案信息)、可信应用商店(如华为应用市场、苹果App Store虽禁刷赞软件,但可通过企业证书临时分发,需谨慎验证企业信息)。值得注意的是,声称“破解版”“免费版”的第三方链接几乎100%存在风险——这些软件常被二次打包植入木马,即便开发者原本提供纯净版本,经过多次转载后也可能被篡改。用户需养成“先溯源再下载”的习惯:通过工商信息查询网站核实开发者主体,查看其历史版本更新记录(频繁更新且说明清晰的软件更可信),警惕要求“关闭杀毒软件”“开启未知来源安装”的提示。

三、链接安全检测:从“文件特征”到“行为预判”的深度验证

即便来源看似可靠,下载链接本身仍需通过“技术+人工”双重检测。技术层面,用户可借助在线文件扫描平台(如Virustotal、火绒在线查杀)上传安装包,若超3款安全软件报警则直接放弃;人工层面,需关注安装包大小(同类软件体积异常偏小可能是“精简版”即去除了安全模块)、文件类型(.exe/.dmg等可执行文件需警惕,避免运行脚本文件)、数字签名(正规软件会开发者的数字证书,可通过Windows的“证书管理器”验证)。此外,安装过程中的权限请求是“最后一道防线”:若一款刷赞软件要求访问通讯录、短信、相册等与核心功能无关的权限,即使界面再诱人也必须终止安装——真正的“安全刷赞工具”只需基础的网络权限,过度索取权限本质是数据窃取的前兆。

四、合规性前置审查:安全下载的“隐形门槛”

很多人认为“只要软件安全,刷赞只是技术问题”,却忽视了“合法合规”才是安全的前提。平台对刷赞行为的打击早已从“人工审核”升级为“AI行为识别”:例如通过点赞IP的地理分布(短时间内同一IP大量点赞)、用户行为轨迹(无浏览直接点赞)、设备指纹异常(同一设备操作多个账号)等数据模型精准定位。这意味着,即便下载的软件“无毒”,若其技术逻辑无法绕过平台检测,账号仍面临封禁风险。因此,安全下载必须包含“合规性评估”:优先选择声称“模拟真实用户行为”(如随机间隔、模拟人工滑动路径)的软件,而非“秒赞万条”的暴力工具;同时,严格控制使用频率(单日点赞量不超过自然增长的50%)和时段(避开平台活跃高峰期),将“安全”从“不被病毒感染”扩展到“不被平台规则惩罚”。

五、数据隐私保护:安全下载的“终极防线”

刷赞软件最隐蔽的风险,是对个人数据的“二次收割”。部分软件会在用户不知情的情况下,将账号密码、粉丝列表、私信内容等同步至服务器,甚至打包出售给黑产团伙。2022年某警方破获的“刷赞黑产链”中,犯罪团伙正是通过植入恶意刷赞软件,窃取了10万+创作者的账号信息,用于后续的诈骗或勒索。要规避这种风险,下载前需仔细阅读软件的隐私政策(正规政策会明确数据用途和存储期限),安装后立即断开网络进行“沙盒测试”(通过虚拟环境运行软件,观察是否有异常文件生成或网络连接),并定期使用安全软件扫描账号异常登录(如异地登录、设备变更提醒)。

结语:安全下载的本质是“理性需求的有序释放”

“如何安全下载链接刷赞软件”的答案,从来不是某个技术技巧或软件推荐,而是对“数据价值”与“长期风险”的平衡。真正的账号安全,建立在优质内容带来的自然增长之上,而非虚假数据的短暂繁荣。若因特殊需求必须使用刷赞软件,务必将“安全下载”视为系统工程:从渠道溯源到权限管控,从合规预判到隐私保护,每一步都需以“最小风险原则”为准则。毕竟,数字时代的账号安全,不仅关乎个人数据,更关乎对平台规则的尊重和对网络生态的维护——脱离这些前提的“捷径”,最终只会导向更大的危机。