介绍兼职收费合不合规?兼职招聘怎么收费才对?

当一份看似不错的兼职机会摆在你面前,对方却要求先交一笔押金、培训费或是建档费时,这几乎是所有求职者都可能遇到的一道“选择题”。这笔钱,该不该交?交了会有什么风险?不交会不会错过工作?这背后牵扯出的,正是兼职招聘领域中一个敏感且核心的问题:收费行为究竟合不合规?从法律条文到市场现实,从求职者的切身利益到招聘方的运营模式,这并非一个简单的“是”或“否”就能草率回答的,它需要我们进行一次彻底的梳理与审视。

首先,我们必须明确一个根本性的法律准绳:任何直接向求职者收取费用的招聘行为,在绝大多数情况下都是违法的。 这并非空穴来风,而是源于我国《就业促进法》的明确规定。该法第九条指出:“用人单位招用人员,不得以是传染病病原携带者为由拒绝录用,不得以担保或者其他名义向劳动者收取财物,不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。”这条法律划下了一条清晰的红线,针对的是直接的用人单位。这意味着,无论对方以“押金”、“保证金”、“服装费”、“工本费”还是任何听起来冠冕堂皇的名目,只要这笔钱是求职者为了获得或保住这份兼职工作而必须支付的,都属于被明令禁止的违法行为。法律如此规定的初衷,是为了保护在劳动关系中处于相对弱势地位的求职者,防止其因经济压力而被迫接受不公平条件,从而构建一个公平、健康的就业环境。因此,当招聘方是企业自身时,任何向求职者收费的行为都是对法律底线的公然挑战。

然而,现实的复杂性在于,兼职市场中除了直接用人单位,还存在着大量的第三方——人力资源服务机构,也就是我们通常所说的“中介”。这就引出了问题的第二个层面:中介机构的收费模式是否具有合规性?根据《人力资源市场暂行条例》,职业中介机构可以从事中介服务,并有权向服务对象收取费用。但这里的“服务对象”是谁?费用的性质又是什么?这是理解合规性的关键。条例规定,中介机构“不得为无合法证照的用人单位提供职业中介服务”,同时“不得向劳动者收取押金或者保证金”。这意味着,即便是合规的中介,直接向求职者收取押金或保证金同样是违规的。那么,中介如何盈利呢?其核心的、合法的收费模式应当是“向用人单位收取服务费”。也就是说,中介为用人单位成功推荐了合适的兼职人员后,由用人单位向中介支付一笔佣金或服务费。这笔费用是用人单位为了填补用工缺口而产生的招聘成本,不应转嫁到求职者身上。当然,现实中存在一些模糊地带,例如某些中介会提供“付费内推”、“岗位精准匹配”等增值服务,并以此向求职者收费。这种模式的合规性极具争议,极易滑向“以提供工作为名,行收费之实”的非法边缘。求职者必须清醒地认识到,任何承诺“付费即可获得职位”或“付费大大提高成功率”的说法,都极有可能是精心包装的陷阱。

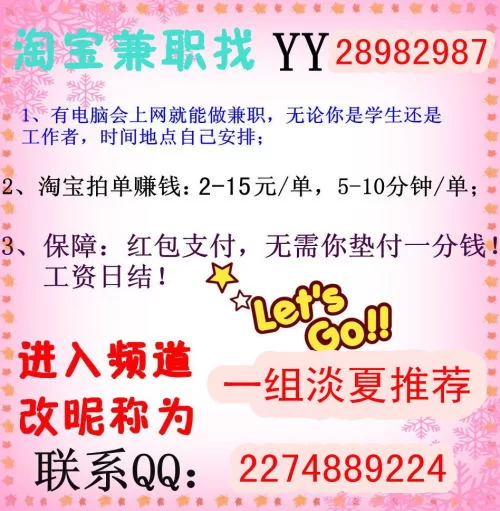

既然收费陷阱如此普遍,求职者又该如何有效辨别非法兼职收费,保护自己的合法权益?这需要一双“火眼金睛”和一颗戒备之心。第一,识别收费名目。凡是遇到押金、保证金、培训费、体检费、服装费、建档费、手续费等,一律要高度警惕。正规的用人单位会将这些成本计入自身运营开支,而不会要求求职者垫付。特别是“先交费,后上岗”的模式,几乎可以断定为骗局。第二,审视工作内容与报酬的匹配度。如果一份工作内容简单、技术要求低,却开出远高于市场水平的薪资,同时还需要先交钱,那么这极有可能是利用高薪诱惑进行的诈骗。天上不会掉馅饼,异常优厚的条件往往是陷阱的诱饵。第三,核查企业资质。在接受面试或入职前,通过国家企业信用信息公示系统等官方渠道,查询招聘公司是否真实存在、经营范围是否包含相关业务、是否有异常经营记录或法律诉讼。一个连基本资质都无法提供或含糊其辞的公司,其可信度几乎为零。第四,警惕非官方的沟通和付款方式。正规的招聘流程会通过企业官方邮箱、电话或正规招聘平台进行沟通,薪酬发放也有对公账户。如果对方全程使用个人社交软件联系,并要求将费用转入个人银行账户或微信、支付宝,那么其非法意图已经昭然若揭。

对于招聘方和中介机构而言,正确的经营之道又在哪里?答案是:坚守合规,远离“收费”的诱惑。对于企业而言,招聘兼职人员是解决短期、灵活用工需求的正常经营活动,其成本应包含在人力资源预算中。试图通过向求职者收费来“创收”或“转移成本”,不仅违法,更会严重损害企业声誉,得不偿失。长远来看,一个拥有良好雇主品牌形象、尊重并善待每一位求职者的企业,才能在人才市场中建立起真正的吸引力。对于中介机构,则应回归其信息匹配与服务的价值本源。其核心竞争力在于拥有广泛的用工资源、高效的匹配能力和专业的服务流程。通过向用人单位收取合理的服务佣金来盈利,才是可持续的商业模式。如果将盈利点放在向急于找工作的求职者身上,无异于饮鸩止渴,一旦触碰法律红线,面临的将是罚款、吊销执照甚至刑事责任。平台型兼职APP同样如此,可以通过向企业提供增值招聘服务、优化算法提升匹配效率等方式实现商业价值,而非设置付费门槛将求职者拒之门外。

当求职者掌握了识别陷阱的能力,招聘方坚守了合规经营的底线,这个市场才能迎来真正的净化。兼职经济的蓬勃发展,本应是社会资源配置优化、个人价值多元实现的有效途径。它应当是开放的、透明的、充满机遇的,而不是被少数不法分子利用收费工具割裂和侵蚀的“灰色地带”。面对“兼职收费合不合规”的疑问,法律的答案清晰而坚定,市场的选择同样应当明确。每一次对非法收费的拒绝,每一次对违规行为的举报,都是在为构建一个更公平、更健康的兼职就业环境投出宝贵的一票。这既是对自身权益的捍卫,也是对整个社会诚信体系的建设。