国有企业与事业单位人员不得兼职取酬的规定有哪些?

在当代中国经济社会治理体系中,针对国有企业与事业单位人员的兼职取酬行为,国家已经构建起一套严密且清晰的监管框架。这并非简单的“禁止”二字所能概括,而是一套旨在维护公共利益、防止利益冲突、保障国有资产安全的系统性制度安排。理解这套规定的深层逻辑与具体边界,对于每一位身处其中的公职人员、国企员工而言,既是职业发展的“护身符”,也是不可逾越的“高压线”。其核心要义,在于确保公职身份的纯粹性与公共资源的公正使用,杜绝任何利用职务便利谋取私利的可能性。

首先,我们必须厘清这些规定背后的根本动因。国有企业兼职取酬规定与事业单位人员兼职管理办法的出台,首要目标是防范利益冲突。国企与事业单位的员工,其岗位本身就蕴含着公共权力或资源配置的职能,一旦在外兼职并获取报酬,极易将本职工作中的信息、资源、影响力延伸至兼职领域,形成不公平竞争,甚至滋生腐败。例如,一名掌握核心技术信息的国企工程师,若私下为同行业的民营企业提供“有偿咨询”,无疑是对国家核心利益的潜在出卖。其次,规定旨在保障员工对本职工作的专注度。人的精力是有限的,过多的兼职必然会分散其在主业上的投入,影响工作效率与质量,最终损害的是单位的整体利益和公共服务水平。再者,这是维护社会公平正义的必要举措。严禁公职人员利用身份“变现”,是为了避免出现“体制内”与“体制外”在市场机会上的不平等,营造一个更加公平的竞争环境。

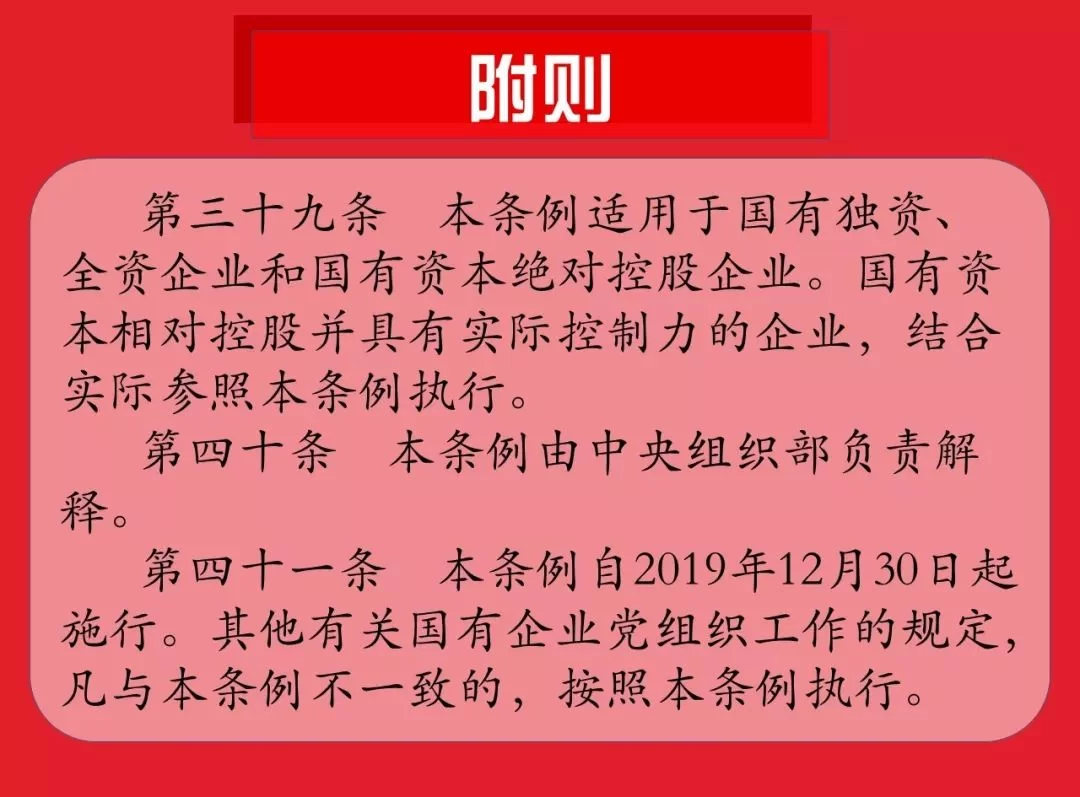

从法律依据与政策体系来看,相关规定呈现出层次分明、相互衔接的特点。宏观层面,《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》以及《中国共产党纪律处分条例》等构成了顶层设计,奠定了公职人员廉洁从业规定的基石。中观层面,中央纪委监委、组织部、人社部、国资委等部门针对不同群体出台了更为具体的指导性文件。例如,针对国企领导人员,有《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》;针对事业单位工作人员,则有《事业单位工作人员处分暂行规定》等。这些文件共同编织了一张细密的制度之网。当违规行为发生时,违规兼职取酬处分条例便会启动,处分措施从警告、记过、降级、撤职,直至开除不等,视情节严重程度而定。同时,违规所得将被全部收缴。这不仅仅是经济上的处罚,更会在个人档案中留下难以抹去的污点,对其职业生涯造成深远影响。

那么,这是否意味着任何形式的兼职都绝对禁止?这便涉及到一个关键问题:事业单位人员可以兼职吗?答案并非一刀切的“不”。规定在“堵后门”的同时,也适度地“开前窗”。通常情况下,经组织批准,在不违反利益冲突原则的前提下,从事与本职工作相关的教学、科研、学术交流、公益活动等非营利性活动是被允许的。例如,高校教师(属于事业单位人员)在完成额定工作量后,经学校批准,到其他高校进行兼课或合作研究,只要程序合规、报酬透明,通常不视为违规。但对于企业性、营利性的兼职,审批流程则极为严苛,原则上对领导干部和核心涉密岗位人员是明令禁止的。对于普通员工,若确有需要,必须履行严格的报批手续,向组织全面披露兼职单位、工作内容、期限、薪酬等所有信息,由单位进行严格的利益冲突审查。这种“疏堵结合”的管理思路,体现了政策制定的科学性与人性化,但“批准”是绝对的前置条件,任何“先斩后奏”或“隐性兼职”都踩在了红线之上。

谈及国企员工违规兼职后果,其严重性远超出许多人的想象。除了上述党纪政务处分与经济追缴外,其连锁反应更为深远。在个人诚信体系日益完善的今天,此类违规行为会被记入个人人事档案和廉政档案,直接影响其评优评先、职称晋升、职务提拔。对于国企领导人员而言,一旦被认定违规兼职,其政治生涯基本宣告终结,甚至可能因涉嫌受贿、挪用公款等更严重的罪名而面临刑事追责。更重要的是,这种行为会严重侵蚀单位的公信力,破坏团队风气,造成“劣币驱逐良币”的效应。一个单位若对违规兼职行为姑息养奸,必将导致纪律松弛、人心涣散,最终损害的是整个组织的健康肌体。因此,对于个人而言,一时的经济利益远无法与长远的职业声誉和人身自由相提并论。

实践中,监管手段也在不断升级,呈现出智能化、常态化的趋势。过去,违规兼职可能难以察觉,但随着大数据、人工智能等技术的应用,监管部门可以通过比对工商注册信息、社保缴纳数据、个税申报记录、银行流水等多维度信息,快速锁定异常情况。群众的监督举报也是一个重要的信息来源。这意味着,任何心存侥幸的“地下兼职”行为,被发现的概率正在大大增加。对于国企和事业单位而言,加强内部审计、完善廉政风险防控机制、定期开展员工异常行为排查,已成为常态化的管理动作。这种全方位、无死角的监管态势,旨在让制度真正“长牙带电”,让每一名员工都心存敬畏、行有所止。

这些规定的演变,反映了国家治理现代化进程的不断深化。在新的经济形态下,如何平衡人才价值实现与廉洁从业要求,是一个持续探索的课题。例如,对于一些专业性极强的技术人才,如何合规地参与社会服务、推动科技成果转化,相关政策也在进行着适应性调整。但无论如何调整,维护公共利益和防止利益冲突的核心原则始终不变。对于广大国企和事业单位人员来说,与其在灰色地带试探,不如将全部精力投入到本职工作中,通过在体制内的卓越贡献来实现个人价值。制度的严肃性在于执行,个人的价值在于坚守。清醒地认识到兼职取酬的边界与风险,不仅是遵守规则,更是一种对职业、对组织、对社会的高度责任感,这种责任感本身就是个人最宝贵的无形资产。