兼职催收有风险吗?一天打几次电话算违规催收?

兼职催收的法律风险与责任:远不止是“吓唬人”那么简单

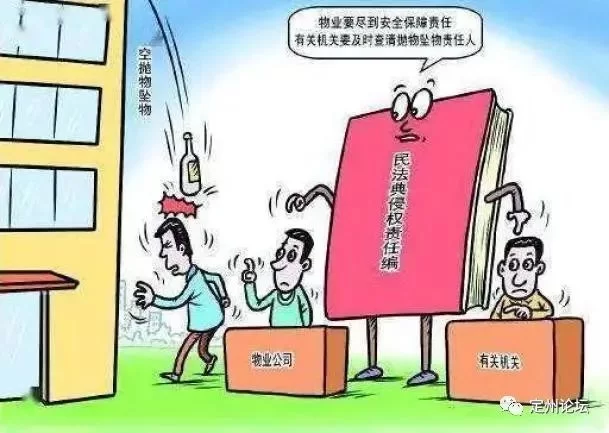

许多人误以为,催收不过是“耍耍嘴皮子”,最多就是态度强硬一些。这种认知是极其危险的。在法律框架下,催收行为受到严格规制,任何越界行为都可能触发法律责任。首先,是民事责任。如果催收过程中,频繁电话骚扰、辱骂、威胁,甚至公开债务人的个人信息,这就侵犯了债务人的隐私权和名誉权。债务人完全有权利提起诉讼,要求停止侵害、赔礼道歉并赔偿精神损失。对于兼职人员而言,这意味着个人可能面临法院的判决,承担经济赔偿责任,个人信用记录也可能因此留下污点。其次,是行政责任。近年来,国家对金融领域的催收乱象整治力度空前加大。监管部门(如银保监会、互联网金融协会)发布的《互联网金融逾期债务催收自律公约》等文件,对催收行为划定了明确红线。一旦被投诉并查实违规,从业的公司会受到处罚,而具体的执行者,即便是兼职人员,也可能被行业通报、记入黑名单,影响未来的职业发展。最严重的是刑事责任。当催收行为升级为暴力、胁迫,或者通过“爆通讯录”、P图群发等手段,使债务人产生恐惧心理,严重影响其正常生活时,就可能构成《刑法》中的寻衅滋事罪、敲诈勒索罪或侵犯公民个人信息罪。这些罪名一旦成立,面临的将是拘役、有期徒刑等刑罚,其后果是任何兼职收入都无法弥补的。因此,必须清醒地认识到,兼职身份不是“免责金牌”,法律面前,人人平等。

一天几次催收电话算违规:核心在于“骚扰”而非数字

“一天到底能打几个电话?”这是所有催收员最关心的问题。一个普遍流传的说法是“一天不超过3次”。这个数字源自于前述《自律公约》中的建议,但它并非法律的硬性规定,更不是合规的“护身符”。判断催收电话是否违规,核心标准在于是否对债务人构成了“骚扰”。法律和监管规则关注的是催收行为的“质”,而非简单的“量”。一个在半夜三点拨打的催收电话,哪怕一天只有一次,也绝对是违规的。反之,如果债务人有意愿沟通,在双方约定的时间内进行多次有效沟通,则未必会被认定为骚扰。界定“骚扰”需要综合考量以下几个维度:一是通话时段。普遍认为,每日22:00至次日8:00是不允许进行催收通话的“静默时段”。二是通话频率。即使在工作时段,过于密集的呼叫,比如一小时拨打数次,或者在债务人明确表示暂时不便后仍持续呼叫,就具有骚扰性质。三是通话内容。这是最关键的一点。电话中是否存在辱骂、威胁、恐吓性言辞?是否虚构事实(如冒充公检法)?是否向债务人无关的第三方透露其债务情况?这些都是比拨打次数更严重的违规行为。四是对象范围。频繁联系债务人的家人、朋友、同事,尤其是向他们透露债务信息并要求他们代为还款或施压,这是典型的违规行为。因此,与其纠结于“几次”这个数字,不如将精力放在如何进行一次文明、专业、有效的沟通上。

如何合规进行兼职催收:从“施压者”到“沟通者”的转变

合规催收不是胆怯,而是专业。它是在法律框架内,运用沟通技巧和心理学知识,达成回款目标的智慧体现。要实现这一点,从业者需要完成一个核心角色的转变:从高高在上的“施压者”转变为平等解决问题的“沟通者”。首先,每一次沟通开始前,务必先核实对方身份,并清晰表明自己的身份、所属机构以及来意,这是建立信任的第一步。其次,全程保持冷静、客观、专业的语调。即使债务人情绪激动,言语不当,也要克制住自己的情绪,避免被带入冲突漩涡。可以尝试理解对方的困难,表达“我理解您目前的情况”,但立场要坚定,“但债务也需要我们共同面对和解决”。第三,专注于解决方案,而非制造对立。沟通的重点应该是“如何还款”,而不是“为什么不还”。可以主动提供不同的还款方案,如分期、延期等,展现出协商解决问题的诚意。第四,所有沟通必须有记录。通话时间、内容、对方的反馈以及达成的任何协议,都应详细记录在案。这既是工作凭证,也是在发生争议时保护自己的有力证据。最后,永远不要触碰法律和道德的底线。不威胁、不辱骂、不泄露隐私、不联系无关第三方。坚守这些原则,你才能在催收行业站得住脚,走得长远。

催收工作中的个人信息保护:手中握着的是双刃剑

在当今时代,个人信息是极具价值的资产,对其进行法律保护也提到了前所未有的高度。《中华人民共和国个人信息保护法》的实施,为催收行业戴上了又一重“紧箍咒”。作为兼职催收员,你从公司手中获取的债务人信息,如姓名、电话、身份证号、住址等,这些信息的处理权属于公司,而你只是被授权在特定工作范围内使用。任何超出授权范围的使用,都可能构成违法。比如,将这些信息私下出售给其他机构,用于其他商业目的,或者随意转发给朋友,这都是严重的侵犯公民个人信息行为,可能面临刑事追责。在工作中,必须做到对信息的“最小化”使用。只在必要时向债务人本人核实身份信息,不应追问或记录与债务无关的敏感信息。工作结束后,绝不能将包含债务人个人信息的资料带离工作场所,更不能保存在个人手机或电脑中。保护债务人的信息安全,本质上是在保护自己。一旦发生信息泄露事件,你作为信息处理的直接经手人,很难撇清责任。因此,必须像保护自己的隐私一样,谨慎对待工作中接触到的每一份信息。

兼职催收的十字路口,一边是短期利益的诱惑,另一边是法律与道德的边界。选择走哪条路,不仅决定了你能在这条路上走多远,更定义了你作为一个社会人的价值底色。真正的专业,不在于催回多少款项,而在于每一次沟通中,都坚守着那份对法律和人的基本尊重。这份尊重,最终会成为你最坚实的职业铠甲。