兼职假记者是真是假?新闻敲诈能举报吗?

在信息爆炸的时代,“无冕之王”的光环正被一些别有用心者窃取和利用,他们打着“兼职记者”、“特约撰稿人”甚至“自媒体调查员”的旗号,行新闻敲诈之实。这种现象不仅严重扰乱了正常的新闻秩序,更对个人和企业的声誉、财产构成了直接威胁。因此,厘清兼职记者的合法性边界,掌握如何识别假记者的方法,并明确新闻敲诈的举报途径,已成为一项至关重要的社会生存技能。

首先,我们必须从根本上理解“记者”这一身份的法律界定。在中国,从事新闻采编活动的人员,必须持有国家新闻出版署统一颁发的新闻记者证,并有明确的新闻机构作为其从业单位。这是一个硬性门槛,不存在任何形式的“兼职”或“临时”记者证。那些声称自己是某大媒体“兼职”的人员,其本身就已经置于了法律与行业规范的对立面。正规的媒体机构或许会设有通讯员、特约撰稿人等角色,但这些角色并不具备独立的采访权,更不能以记者身份对外开展活动,尤其不能利用媒体身份进行所谓的“舆论监督”。因此,当有人以“兼职记者”名义接触你时,内心首先要拉响警报,这很可能是一场精心设计的骗局的开端。

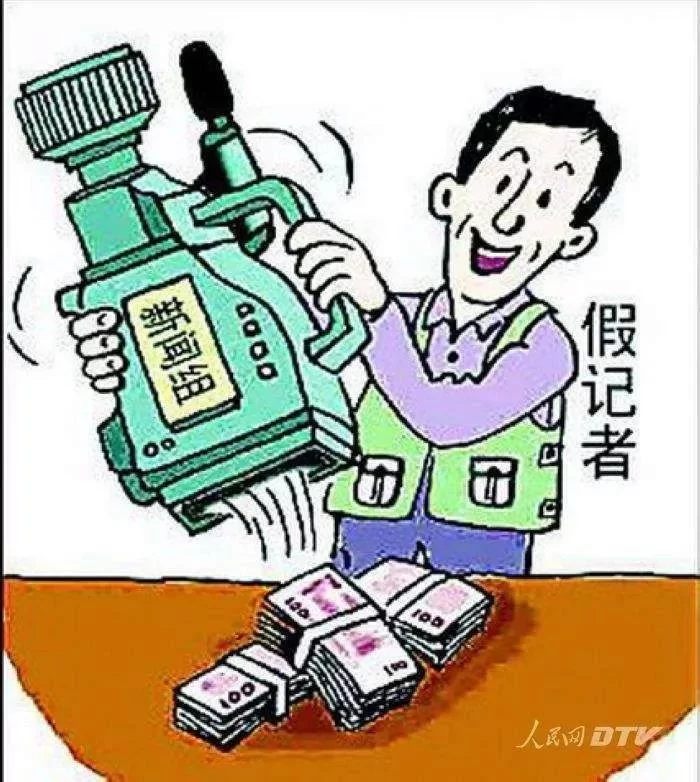

假冒记者敲诈勒索的本质,并非新闻工作,而是彻头彻尾的刑事犯罪。其典型套路往往分为几步:首先是“寻饵”,通过企业信息公示平台、社交媒体、消费投诉网站等渠道,寻找可能存在瑕疵或负面信息的个人与企业;其次是“接触”,通常以采访、舆论监督为名,主动上门或电话联系,言语中暗含威胁,暗示对方存在问题,并可能被“曝光”;紧接着是“施压”,在沟通中,他们会刻意放大问题,甚至歪曲事实,出示一些伪造的、带有威慑性的“证件”或“采访提纲”,制造心理压迫感;最后是“收网”,提出“合作”、“赞助”、“广告费”或干脆直接索要“封口费”,承诺不报道或进行正面报道。整个过程,完全背离了新闻的真实性、客观性原则,将公权力赋予的监督职能异化为赤裸裸的勒索工具。

那么,面对这样的情况,我们应当如何识别假记者呢?识别技巧的核心在于“核验”与“观察”。第一,核验证件。最权威的方式是要求对方出示新闻记者证,并当场通过国家新闻出版署官方网站的“记者证核验”功能进行查询。记者证上有明确的姓名、性别、照片、所属单位、证件编号和唯一二维码。任何无法通过官方渠道核验的,都是假证。第二,观察行为。真正的记者在采访时,会专注于事实本身,提问客观、专业,并会主动说明采访意图和稿件用途。而假记者往往更关心你的“痛点”,言语诱导性强,急于将话题引向负面,并频繁暗示金钱可以解决问题。他们可能会拒绝透露真实姓名,或提供的联系方式模糊不清。第三,审视其“媒体”。可以简单搜索对方声称所在的媒体机构是否为正规、合法的新闻单位,其官方网站、官方公众号是否正常运营,风格内容是否专业。许多不法分子会伪造与知名媒体高度相似的“山寨”网站或证件,需要仔细甄别。

一旦确认或高度怀疑遭遇了新闻敲诈,最关键的问题便是:遭遇新闻敲诈怎么办?首要原则是保持冷静,切勿屈服。支付金钱只会让对方得寸进尺,让你陷入无底洞。正确的应对策略是,第一时间固定证据。这包括,在不激怒对方的前提下,尽可能地进行录音或录像;保存好对方的短信、微信聊天记录、通话记录;保留对方留下的任何所谓“证件”复印件、名片或采访提纲。这些证据将是后续维权和报案的核心依据。

接下来,就是果断采取行动,利用多元的新闻敲诈的举报途径进行反击。最直接、最有效的途径是立即拨打110报警。新闻敲诈涉嫌敲诈勒索罪,属于刑事案件,公安机关有法定职责进行受理和侦查。向警方报案时,要清晰陈述事实,并提交已收集的全部证据。其次,可以向对方声称所属的媒体机构进行举报。正规媒体对于害群之马向来深恶痛绝,他们设有专门的纪检或风控部门来处理此类投诉,这不仅能打击骗子,也能帮助媒体机构自清门户。此外,还可以向国家新闻出版署、全国“扫黄打非”办公室以及中国记协等主管和行业组织进行举报。这些机构有专门的渠道受理新闻违法违规行为的举报,并会对相关情况进行调查处理。如果敲诈行为发生在网络平台,也可以向平台方进行举报,并同步向网信部门反映。

从更深层次来看,根治新闻敲诈这一社会毒瘤,需要多方合力。对于企业和个人而言,增强法律意识和媒介素养是基础。要树立“身正不怕影子斜”的底气,同时也要懂得运用法律武器保护自己,面对敲诈不妥协、不转账。对于监管部门而言,则需要持续保持高压态势,完善法律法规,加大对新闻敲诈行为的打击力度,提高违法成本,让假记者不敢伸手、伸手必被捉。对于真正的新闻行业而言,更应加强自律,捍卫新闻专业主义,共同维护来之不易的公信力。每一次对假记者的成功举报和打击,都是对真实新闻尊严的一次捍卫。

辨别真伪记者的能力,不仅仅是一种自我保护的技能,更是对健康的新闻生态的一种无声贡献。当每一个潜在的受害者都转变为一个理性的、知情的权利捍卫者时,那些寄生在舆论阴影下的敲诈者便会失去生存的土壤,而新闻的尊严与力量,也将在这种澄明的守护中得以彰显。