兼职不能占股,社保能不交,工资小时有啥限制吗?

企业在灵活用工的浪潮中,常常会遇到一个非常具体且棘手的问题:安排了兼职人员,他们能占股吗?社保是不是就可以不交了?每小时发给他们的工资,法律上又有没有一个明确的“天花板”或者“地板”?这三个问题,看似独立,实则环环相扣,直接关系到企业用工的合规性与成本控制。这不仅是对人力资源专业知识的考验,更是一次对公司治理结构与管理智慧的深度挑战。

首先,我们来探讨“兼职不能占股”这个说法背后的逻辑。这并非一道冰冷的法律禁令,更多是商业逻辑与公司治理的内在要求。股权,代表着对公司的所有权、决策权以及未来收益的分享权,它赋予持有者的是一份长期的、深度的利益捆绑与风险共担。而兼职人员的核心身份,是基于特定任务或时段提供劳动服务的“局外人”。双方建立的通常是非全日制用工关系,这种关系的本质是“交易”而非“归属”。兼职人员投入的是零散的时间与技能,获取的是即时的、对等的劳动报酬,他们并不像创始团队成员或核心股东那样,全身心投入,承担企业经营的巨大不确定性。如果允许兼职人员轻易占股,会稀释原有股东的权益,更重要的是,它破坏了权责对等的基本原则。一个对公司的长远发展缺乏全面投入和风险认知的人,参与重大决策,可能带来潜在的风险。当然,凡事无绝对。如果某个兼职人员虽然名义上是兼职,但其贡献具有核心战略价值,或者公司希望将其从临时合作关系转化为长期事业伙伴,那么通过正规的股权激励计划,在满足特定条件(如转为全职、签订正式协议等)后授予股权,是完全可行且常见的操作。但这需要严谨的法律文件和清晰的商业规划,与“兼职占股”这种模糊的、随意的概念有着本质区别。

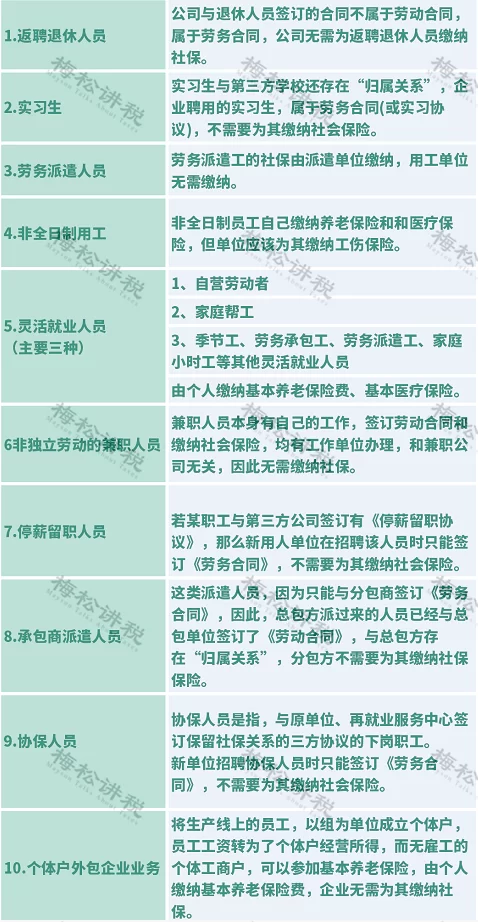

接下来,是争议最大、也最容易踩坑的“社保能不交”问题。这几乎是所有雇佣兼职方的“甜蜜幻想”。答案是:不能一概而论,但风险极高。根据我国《劳动合同法》和相关社会保险法规,只要用人单位与劳动者之间建立了“劳动关系”,就必须为劳动者缴纳社会保险。这里的关键在于如何界定兼职关系下的“劳动关系”。法律上对非全日制用工规定有明确的界定:通常指以小时计酬为主,劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过四小时,每周工作时间累计不超过二十四小时的用工形式。对于这种标准的非全日制用工,法律确实有所松动:用人单位必须为其缴纳“工伤保险”,而养老、医疗、失业等其他险种,法律鼓励劳动者以个人身份参加,用人单位则没有强制缴纳义务。这正是许多人“兼职不交社保”说法的来源,但他们往往忽略了关键的“前提条件”和“隐藏风险”。

这个隐藏风险,就是“事实劳动关系”的认定。在实践中,很多企业为了规避社保责任,名义上与员工签订“兼职协议”或“劳务协议”,但在实际管理中,却完全按照全职员工的标准来要求。比如,要求员工每天固定打卡八小时、接受严格的规章制度管理、按月发放固定数额的工资、安排其从事核心且持续性的岗位工作……这种情况下,一旦发生劳动争议,劳动仲裁或法院极大概率不会采纳那份名义上的“兼职协议”,而是会根据实际用工状态,认定为“事实上的全日制劳动关系”。一旦认定成立,企业将面临补缴全部社会保险、支付经济补偿金、承担行政处罚等一系列严重后果。因此,兼职是否需要缴纳社保这个问题的答案,取决于你的用工模式是否真正符合“非全日制”的法定特征。一份清晰界定工作性质、时间、报酬的《非全日制劳动合同》是规避风险的第一道,也是最重要的一道防线,同时,严格按照约定执行,保留好考勤记录、支付凭证,才能在争议中立于不败之地。

最后,我们来看“工资小时有啥限制吗”。这个问题相对明确,但其背后的细节同样值得重视。我国实行最低工资保障制度,这个制度同样适用于小时工。每个地区的人力资源和社会保障部门都会定期发布本地的“小时最低工资标准”,这是支付给兼职人员小时工资的“法定地板”,任何低于此标准的支付都是违法的。需要强调的是,这个标准是动态调整的,企业必须密切关注所在地区的最新政策,不能凭经验或旧标准行事。那么有没有“天花板”呢?法律没有规定小时工资的上限,这完全取决于市场行情、岗位价值以及双方的协商结果。支付高于最低标准数倍的薪资,不仅是合法的,更是吸引和留住优秀兼职人才的明智之举。此外,非全日制用工的薪酬支付周期也与全职不同,法律要求其结算周期最长不得超过15日。这意味着,你不能像给全职员工发月薪那样,一个月才给兼职人员结一次工资,这同样是不合规的。

将这三个问题串联起来,我们能看到一条清晰的主线,即兼职用工法律风险的核心在于“名实相符”。无论是股权、社保还是工资,法律的判断依据永远是客观存在的用工事实,而不是一纸协议的名称。企业想要安全、高效地利用兼职这种灵活的用工形式,必须进行系统性的规划。首先要明确使用兼职的目的,是应对临时性、辅助性的工作,还是填补核心岗位的空缺?目的不同,管理模式也应迥异。其次,要建立完善的非全日制用工管理体系,从招聘、合同签订、工时管理、薪酬发放到社会保险,每一个环节都要严格对照法律规定,做到有据可查、流程规范。特别是要为所有兼职人员购买工伤保险,这不仅是法定义务,更是企业转移工伤风险最直接有效的手段。

因此,处理兼职用工问题,与其说是在规避法律的“雷区”,不如说是在进行一场精细化的组织管理设计。当一个企业能够清晰地画出全职与兼职的边界,并在此基础上构建起公平、高效且合规的合作生态时,它所获得的,将远不止是成本的降低,更是一种应对未来商业不确定性的核心能力。它学会了如何更敏捷地整合外部智力资源,如何更灵活地配置人力,最终在激烈的市场竞争中,获得一种结构性的优势。这需要管理者从战略高度审视用工模式,用专业精神落实管理细节,最终实现企业发展与个人价值实现的双赢。