手机打码到底行不行,违法吗,真能赚钱吗?

在互联网的浪潮下,各种“轻资产、高回报”的赚钱项目层出不穷,其中“手机打码”或“手机接码”以其宣称的“只需一部手机,动动手指就能日入斗金”的诱惑,吸引了大量寻求副业增收者的目光。然而,这看似唾手可得的利益背后,究竟是一个合法合规的新兴蓝海,还是一个布满法律与安全陷阱的灰色地带?要回答这个问题,我们必须撕开其光鲜的表皮,深入其内在的逻辑、风险与产业链结构,进行一次彻底的审视。

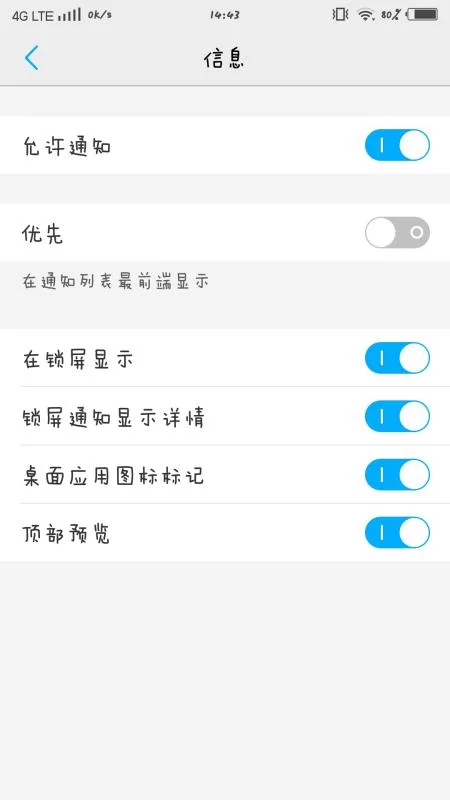

首先,我们必须明确“手机打码”的本质。它并非什么高深的技术活,其核心操作就是用户通过特定的平台或App,使用自己的手机号码接收来自各类网站、App的短信验证码,然后将验证码输入平台,从而完成一次注册或验证行为。平台则会根据成功接收的验证码数量,给予用户几分钱到几毛钱不等的报酬。这个模式的存在,源于市场上对大量虚假手机号码的庞大需求。这些需求方往往是从事“薅羊毛”、刷单、水军控评、网络诈骗、黄赌毒推广等黑灰产业的团伙。他们需要海量的虚假账号来规避平台的实名制风控,而手机号码,尤其是虚拟运营商号段,便成了他们注册账号的第一道门槛。于是,一条需求方、接码平台与普通用户(被称作“卡农”)三者构成的手机打码灰色产业链便应运而生。

那么,核心问题来了:手机打码平台违法吗? 答案是明确的,这绝非简单的擦边球,而是已经明确触犯了我国法律法规。从用户层面看,当你将自己的手机号码用于接收验证码并转售给他人时,你已经涉嫌违反《中华人民共和国网络安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》。你的手机号码属于个人信息,你无权将其用于未经授权的商业用途,更不能将其提供给可能用于非法活动的第三方。这不仅是出卖个人信息,更是为下游的违法犯罪行为提供了“实名认证”的伪装,成为了犯罪活动的“帮凶”。根据刑法相关规定,如果明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,可能构成帮助信息网络犯罪活动罪(帮信罪)。这意味着,即便你没有直接参与诈骗,只要你提供的手机号被用于诈骗,你就有可能承担刑事责任。近年来,因出售、出借个人电话卡、银行卡而被追究“帮信罪”的案例屡见不鲜,这绝非危言耸听。

接下来,我们来剖析手机接验证码赚钱的真相,戳破“轻松赚钱”的谎言。从收益上看,每条验证码的价格极其低廉,通常在0.1元至0.5元之间,即便平台活动力度大,也很难超过1元。这意味着,你想要赚取哪怕50元的收入,都需要接收上百条验证码。这期间,你的手机需要时刻保持网络通畅,并不断重复“接收-复制-粘贴”的机械操作,耗费大量的时间和精力。更重要的是,你的手机号码会因此被彻底“污染”。接收大量不同平台的验证码,意味着你的号码被这些平台数据库标记,接下来你将面临永无止境的垃圾短信、骚扰电话和诈骗信息。更危险的是,一些不良接码平台本身就会植入木马程序,窃取你手机里的通讯录、照片、银行账户等敏感信息,导致你的财产和人身安全受到直接威胁。可以说,投入与产出严重不成正比,你用巨大的时间成本、信息安全风险乃至法律风险,去换取那点微不足道的报酬,这本身就是一笔极其不划算的买卖。

面对如此巨大的风险,我们必须寻找正确的出路,即探索手机号变现的合法方式。将个人资源转化为价值无可厚非,但前提是必须建立在合法、安全、可持续的基础上。首先,可以参与一些正规的大型企业或市场调研公司发起的用户调研项目。这些项目通常会通过电话或短信筛选符合条件的受访者,并给予相应的问卷报酬或体验津贴。这种方式既正规,又有较高的价值感。其次,可以尝试成为某些App或游戏的内测用户。许多互联网公司在产品上线前会招募真实用户进行测试,收集反馈意见,参与者不仅能免费体验新功能,还能获得现金、礼品卡或长期会员等福利。再次,利用个人真实身份和兴趣,在社交媒体或内容平台打造个人IP,通过广告、带货、知识付费等方式变现,这是当前最具潜力的价值转化路径。这些方式或许需要投入更多的时间和精力去学习和经营,但它们构建的是你个人的数字资产,其回报是长远且安全的。

在数字经济的洪流中,任何试图绕过规则、践踏法律底线的“捷径”,最终通向的必然是悬崖。手机打码这一模式,用廉价的收益作为诱饵,诱导人们出卖自己的数字身份,为整个网络世界的安全埋下隐患。它所折射出的,是对个人信息价值的漠视和对法律威严的挑战。真正的智慧,不是去寻找那些看似轻松却暗藏杀机的缝隙,而是立足于自身,通过创造真实价值来获取回报。守护好自己的数字身份,便是守护我们在这个时代的立足之本,也是对自己、对社会最基本的负责。