手机打码多开器怎么用,极速打码好用吗?

在当今高度网络化的运营环境中,“手机打码多开器怎么用”与“极速打码好用吗”这两个问题,常常是许多从业者,尤其是电商、营销及数据采集领域人员面临的核心痛点。它们并非孤立的技术疑问,而是指向一套完整的、旨在提升工作效率的解决方案体系。理解并熟练驾驭这套体系,是实现规模化操作的关键。本文将摒弃浅尝辄止的介绍,从底层逻辑到实操技巧,再到生态对比,为您系统性地拆解这一课题。

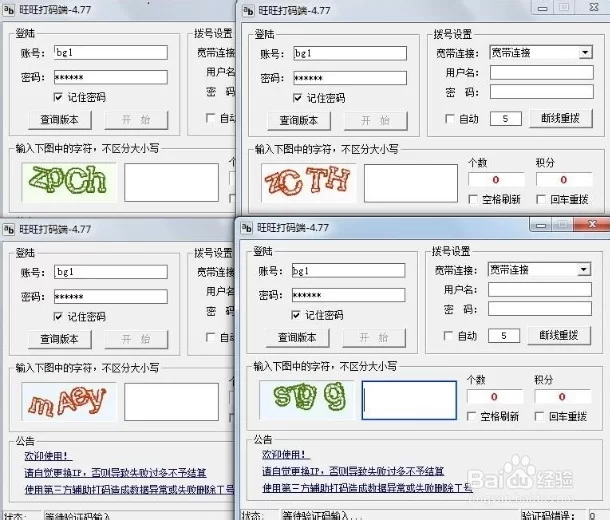

一、手机打码多开器教程:从安装到高效管理

所谓手机打码多开器,其核心价值在于让单一物理设备上能够同时运行多个独立的应用实例(即“分身”),每个分身拥有独立的运行环境、数据和IP入口(需配合代理)。这为需要管理大量账户的场景提供了基础。然而,仅仅知道“怎么开”是远远不够的,真正的效率体现在多开分身管理技巧上。

首先,是工具的选择。市面上的多开软件大致可分为两类:一类是基于应用虚拟化技术的独立App,如Parallel Space、VirtualXposed等,它们兼容性好,上手快,适合轻度多开;另一类则是基于安卓虚拟机(VM)技术的解决方案,如VMOS Pro,它们能创建一个近乎完整的安卓系统,环境隔离更彻底,稳定性更高,适合高强度、复杂的任务。对于需要与打码平台API深度集成的用户,后者往往提供更强的定制性。

安装过程相对直观,但关键在于初始配置。创建分身后,切忌直接投入使用。专业的做法是进行系统化的“身份”塑造:为每个分身设定不同的设备信息(如型号、IMEI)、安装不同的辅助应用、设定独特的分辨率,并配置独立的代理IP。这一步虽然繁琐,却是模拟真实用户环境、规避平台风控检测的基石。

接下来是核心的管理环节。当分身数量达到数十甚至上百个时,混乱是必然的。有效的管理技巧包括:1. 命名与分组:采用“项目-编号-功能”的命名规则,如“电商-A01-主号”、“引流-B05-小号”,并利用软件自带的分组功能进行归类,一目了然。2. 批量操作与脚本化:部分高级多开器支持批量启动、关闭应用,甚至可以结合Auto.js等脚本工具,实现自动化登录、任务执行,将人力从重复劳动中解放出来。3. 资源监控:时刻关注CPU和内存占用,对高负载的分身进行优化或重启,确保整体系统流畅。掌握这些技巧,才能将多开器的效能发挥到极致,使其从简单的“复制工具”升级为强大的“管理矩阵”。

二、极速打码平台评测:光速下的代价与考量

解决了多开问题,验证码(CAPTCHA)便成了下一个拦路虎。此时,“极速打码”平台应运而生。它们通常承诺在秒级内识别并返回验证码结果,通过API无缝对接到多开应用或脚本中,实现全自动化的打码流程。那么,极速打码真的好用吗?答案并非简单的“是”或“否”,而是一场关于效率、成本与安全的精妙权衡。

从优势上看,“极速”是其最显著的标签。对于需要处理海量验证码的场景,如批量注册、秒杀抢购等,速度就是生命线。优秀的极速打码平台,如“极速打码”本身,其背后往往依托于庞大的人工打码团队和先进的AI识别算法。人工团队负责处理复杂、变形严重的图文验证码,而AI则应对标准的、简单的字符验证码,两者结合,确保了高识别率和低延迟。此外,成熟的平台通常会提供详尽的开发文档(SDK)和稳定的服务接口(API),技术对接相对顺畅。

然而,光速的背后是成本的考量。极速打码的计费方式通常是按量计费,单价虽低,但积少成多,对于大规模运营而言,这是一笔不可忽视的开销。更关键的是安全风险。将验证码识别这一关键环节外包给第三方平台,意味着您的操作行为、部分账户信息(尽管平台会声称加密处理)都暴露在第三方视野下。一旦平台出现数据泄露或被恶意攻击,后果不堪设想。此外,部分平台为了追求速度,可能会采用一些灰色手段,这同样会给使用者带来潜在的法律和平台封禁风险。因此,在选择极速打码服务时,不能只看速度和价格,平台的信誉、数据安全政策、服务稳定性(SLA承诺)同样是必须审慎评估的硬指标。

三、自动打码软件推荐与打码平台对比:构建最优解

面对市场上琳琅满目的自动打码解决方案,单一的“好用”评价是片面的。一个理性的决策者需要建立一个全面的打码平台对比框架。除了前述的极速打码平台,我们至少还应关注以下几类:

- 传统人工打码平台:这类平台速度较慢,可能需要几十秒甚至数分钟,但价格通常更低廉,且对于极其复杂、刁钻的验证码(如新型滑动拼图、空间推理等),人工识别的准确率有时会高于AI。它们适合对时效性要求不高,但成本敏感且验证码难度极高的场景。

- 本地化AI识别模型:这是一种更为“硬核”的方案。用户需要自行训练或购买验证码识别模型,并将其部署在本地服务器或电脑上。其优点是极致的安全性和零边际成本(除初期投入外)。一旦模型训练成功,无论识别多少验证码,都不会产生额外费用,且数据完全不出本地。但其缺点也同样突出:技术门槛极高,需要专业的机器学习知识和大量的标注数据,且模型需要不断更新以适应验证码的升级。

- 浏览器自动化插件/工具:如Selenium、Puppeteer等结合特定的验证码识别库。这种方式更灵活,可以深度模拟浏览器行为,适合复杂的网页交互流程。但它本质上还是需要对接一个识别服务(无论是云端平台还是本地模型),因此可以看作是一种集成方案,而非独立的打码类型。

一个专业的自动打码软件推荐策略,应该是混合式的。例如,对于一个电商运营团队,可以采用“多开器 + 脚本 + 混合打码服务”的模式:对于常规的登录、点赞等简单验证码,调用成本极低的本地AI模型或API;对于关键的、高价值的操作(如发布商品、大额支付),则启用更可靠但成本稍高的极速人工打码服务作为保障。这种动态调配、分级处理的策略,能在效率、成本和安全之间找到最佳平衡点。

四、实战应用与风险规避:超越工具的思维

拥有了多开器和打码平台,如同得到了精良的武器,但能否打赢战争,取决于战术。在实战应用中,最核心的思维是“模拟真人”。平台方的风控系统日益智能,它们不再仅仅检测验证码,而是综合分析用户的行为轨迹、点击频率、设备指纹、网络环境等一系列数据。

因此,高级的运营策略必须超越工具本身。例如,在使用多开器时,不要所有分身同时执行完全相同的任务,而应设置随机的延迟和操作顺序。为不同账户组的分身配置来自不同地区、不同类型的代理IP(住宅IP优于数据中心IP)。在打码环节,即使是自动打码,也要在提交验证码前后模拟一些人类的犹豫、思考时间,而不是瞬间完成。这些细节,正是区分“机器操作”和“真人行为”的关键,也是决定账户能否长久存活的生命线。

同时,必须时刻关注目标平台的规则变化。一次小小的验证码升级,就可能让整个自动化流程瘫痪。建立一套监控机制,定期测试流程的稳定性,并准备好备用方案(如备用打码平台、备用多开软件),是专业团队的必备素养。技术的应用永远伴随着风险,而专业的风险管理能力,才是将技术优势转化为商业价值的最终保障。

五、技术与反技术的持续演进

验证码技术与自动化破解技术之间的博弈,是一场永无休止的“军备竞赛”。从最初的简单文本验证码,到扭曲的图文验证码,再到如今的滑动拼图、点选文字、无感验证,验证码的形态变得越来越复杂,越来越考验“人性”。与此同时,多开与打码技术也在不断进化,从简单的环境模拟到深度的设备指纹伪造,从人工打码到深度学习驱动的AI识别。

对于从业者而言,这意味不存在一劳永逸的“神器”。今天被奉为圭臬的手机打码多开器教程,明天可能就因为一次系统更新而失效。现在备受好评的极速打码平台,也可能在新型验证码面前束手无策。真正的核心竞争力,并非对某个特定工具的熟练,而是建立起一种能够快速适应变化、持续学习和整合新技术的能力。理解其背后的原理,洞察其发展的趋势,才能在这场动态的博弈中始终占据主动,将技术真正转化为驱动业务增长的强大引擎。