打码多开可以同时开两个软件一起打吗?

“打码多开可以同时开两个软件一起打吗?”这个问题的背后,是无数数字零工经济参与者对于单位时间收益最大化的朴素追求。答案并非简单的“是”或“否”,而是一个横跨技术可行性、平台规则与个人风控能力的复杂议题。它触及了数字时代下个体劳动与平台算法之间的一种微妙博弈。直接从技术层面看,多开是完全可以实现的,但真正的挑战在于,这种实现是否能平稳地运行在平台严格的监控体系之下,以及它所带来的收益是否值得你承担潜在的风险。这本质上是一个关于效率、规则与安全的三角关系,需要我们进行一次深入的、超越操作层面的审视。

首先,我们必须理解为何“多开”会成为一种普遍的需求。无论是传统的验证码识别,还是广义上的数据标注,其计薪模式大多与“量”直接挂钩。在单价相对固定的情况下,提升收入的唯一路径就是提高单位时间的处理量。当个人操作速度达到生理瓶颈后,通过技术手段实现“一拖二”甚至“一拖多”的并行操作,便成了一种极具诱惑力的选择。这种想法的底层逻辑,是将单一的劳动力复制成多个虚拟劳动力,从而实现收益的线性叠加。然而,平台方并非对此一无所知。为了维护任务队列的公平性、防止数据被恶意污染以及保护其自身的商业模式,绝大多数平台都设置了明确或隐性的反多开机制。这就构成了一个核心的技术悖论:劳动者追求效率最大化的技术手段,恰恰是平台方致力于防范和打击的对象。因此,在思考“如何多开”之前,必须先清晰地认识到,你正试图在一个充满规则和陷阱的竞技场里,走一条边缘化的钢丝。

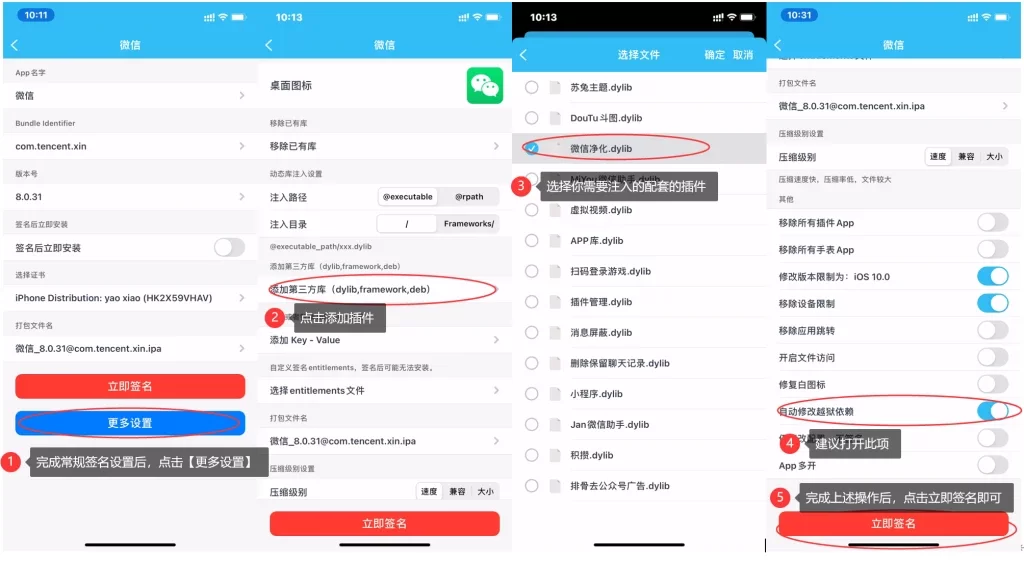

那么,从技术原理上讲,实现数据标注多开工具与方法主要有哪些路径呢?我们可以将其划分为三个层次。第一个层次是应用级多开,也就是市面上常见的各类“多开器”或“分身”软件。这类工具的原理通常是通过沙盒技术,为每一个应用实例创建一个独立的、隔离的运行环境,使其在系统看来是不同的程序。优点是操作简单,对用户的技术要求低。但其缺点也同样致命:由于沙盒环境的特征相对固定,很容易被具备一定反作弊能力的平台通过检测进程列表、应用签名或运行环境指纹等方式识别出来。第二个层次是系统级隔离,这通常需要借助虚拟机或容器技术。例如,在一台电脑上运行两套虚拟的Windows或Android系统,每个系统里登录一个账号。这种方法实现了更深层次的隔离,因为对于平台服务器而言,它接收到的请求来自两个看似完全独立的设备(拥有不同的设备ID、IP地址等)。这种方法的安全性远高于应用级多开,但代价是对电脑硬件性能有较高要求,且操作更为复杂,需要一定的技术知识。第三个层次则是物理级隔离,即使用两台或多台完全独立的物理设备(电脑或手机)进行操作。这是最安全、最无法被检测的方式,因为从网络到硬件,一切都是真实的。然而,其成本也是最高的,投入产出比需要仔细权衡。这三种方法,从易到难,从风险高到风险低,构成了多开操作的技术谱系。

技术上的可能性,并不能等同于操作上的可行性。这就引出了一个更为关键的问题:验证码平台允许双开吗?答案是斩钉截铁的:绝大多数主流平台明令禁止。平台的用户协议中通常会有“一人一账号”、“禁止使用辅助工具”等条款。多开行为,无论技术实现方式如何,都直接违反了这些核心规则。平台方的风控模型是多维度的,其检测手段远比想象中精密。除了上述提到的环境指纹检测,还包括但不限于:IP地址关联(同一IP下多个账号频繁活动)、行为模式分析(多个账号的操作节奏、点击轨迹、准确率高度相似,呈现出非人类的同步性)、任务提交时间戳(在同一毫秒或极短时间内提交大量任务)以及支付信息关联等。一旦被系统判定为异常,轻则任务被驳回、收益被清零,重则账号被永久封禁,甚至被列入行业黑名单。因此,多开环境下的账号安全是一个极其脆弱的平衡。你所依赖的“技术优势”,在平台的“算法之眼”面前,可能只是一个待识别的异常模式。这种不对等的博弈,决定了多开策略本质上是一种高风险行为,其结果往往是短暂的收益增长和长期的账号封禁风险之间的权衡。

与其将希望寄托在与平台规则进行“猫鼠游戏”的灰色地带,不如将精力转向更为根本和可持续的路径——如何提高打码收入和效率。真正的效率提升,源于核心竞争力,而非技术取巧。这要求从业者从“体力型”劳动者向“技能型”劳动者转变。首先,是专业化。与其在各种单价低廉的通用验证码上挣扎,不如深耕某一类特定的、难度更高、单价也相应更高的数据标注任务,比如精细化图像框选、语义分割、语音转写等。这些任务需要更高的专注度和判断力,但也提供了更广阔的议价空间和收入天花板。其次,是工具化。这里的“工具”指的是那些在规则允许范围内的效率提升手段。例如,熟练掌握快捷键、使用脚本来处理机械性的重复点击(前提是平台明确允许)、优化自己的工作流程以减少任务切换的时间损耗等。这些“微创新”积少成多,同样能带来显著的效率提升,而且完全合规。最后,是规模化。当个人技能达到一定水平后,可以考虑组建小型的、合规的工作团队,通过科学的管理和任务分配,实现1+1>2的协同效应,这是一种建立在合法合规基础上的“多开”,也是通往更高收入层次的稳健路径。

归根结底,关于“打码多开”的讨论,最终会回归到一个价值选择的问题。是选择一条看似捷径但布满荆棘的险路,还是选择一条需要耐心耕耘但更为平坦的大道?技术的进步为前者提供了可能性,但商业世界的规则和风险却为它设下了重重障碍。对于身处数字浪潮中的每一个个体而言,真正的“多开”,或许不该是软件层面的并行操作,而应是思维层面的多维拓展——提升技能、拓展认知、选择更优的赛道。当你的价值不再仅仅依赖于单位时间的操作次数,而是体现在你解决问题的独特能力上时,你将彻底摆脱对“多开”的幻想,从而在一个更广阔、更稳固的层面上,实现个人价值的持续增长。这,才是对抗算法、超越内卷的终极答案。