打码图片能恢复原图吗?实用技巧有哪些?

从信息论和数字图像处理的根本原理出发,一个残酷但必须明确的事实是:一张经过高质量、标准算法打码处理的图片,其原始信息是永久性丢失的,无法被“恢复”。这个结论或许会令许多抱有幻想的人感到失望,但理解其背后的逻辑,是探讨所有“技巧”与“可能”的前提。打码,无论是我们常说的马赛克还是高斯模糊,其核心操作都是一种有损压缩或信息熵增的过程。它通过特定算法,将原始图像中某个区域的像素值进行混合、平均或重排,从而摧毁掉原有的细节。这个过程,在数学上是不可逆的,就像你把一杯清水滴入墨水后,再也无法将墨水完美分离出来一样。

要理解这一点,我们需要深入两种最常见的打码方式。首先是高斯模糊。它的原理是通过一个“卷积核”(一个小的数值矩阵)在图像上滑动,将核中心像素的值,用其周围邻域像素的加权平均值来替代。这个“模糊”的过程,本质上就是将原始像素点的精确信息,扩散并“稀释”到了周围的像素点中。一次模糊操作,一个像素的原始值就变成了一个混合体;多次模糊,信息就会彻底均匀化,最终变成一片毫无细节的色块。你无法从这个均匀的色块中,反向计算出当初究竟是由哪些具体的像素值、以何种权重混合而成的,因为解有无数个,原始解已经湮灭在计算过程之中。

其次是马赛克处理,即像素化。它的操作相对直观:将图像划分成若干个连续的小方块区域,然后将每个小方块内所有像素的颜色,统一替换为该区域颜色的平均值。这个过程同样是一种信息的“下采样”和“丢弃”。它将原本可能包含上百个不同颜色和亮度细节的像素块,粗暴地简化成一个单一的、平均的颜色值。原始的纹理、线条、光影层次等高频率信息,在这一步被彻底抹除。你看到的那个大色块,它只“记得”自己区域的平均颜色,却完全“忘记”了构成这个平均色的每一个像素点最初的样子。信息一旦被平均化和块状化,逆向工程就如同要求你仅凭一群人的平均身高,去还原出每个人的精确身高一样,是不可能完成的任务。

那么,网络上流传的那些“马赛克图片修复技巧”又是怎么回事呢?这里必须引入一个关键的区别:“恢复”与“猜测”。绝大多数所谓的“修复”,其实质是基于算法的“智能猜测”或“信息填充”。这些技巧在特定、极为有限的条件下,或许能产生看似“清晰”的结果,但它们绝不是对原图的真实还原。

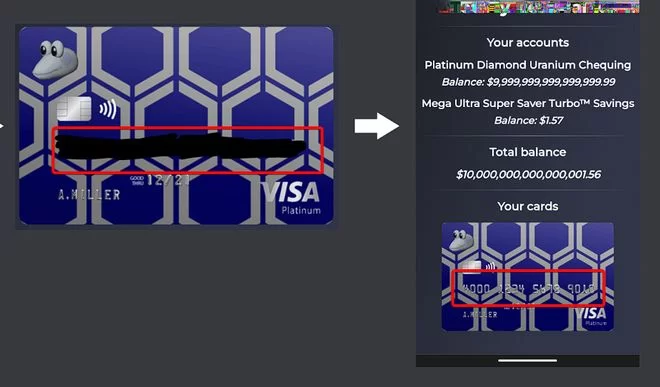

第一种情况是针对“低质量”或“不彻底”的打码。如果打码操作者使用的模糊半径很小,或者马赛克的方块尺寸过大,导致原始信息并未被完全破坏,那么通过一些图像处理软件进行“锐化”或“反锐化掩模”操作,或许能增强边缘对比度,让模糊的轮廓显得稍微清晰一些。或者,在某些极端案例中,如果马赛克方块没有完全对齐,可能会在边缘留下一些原始像素的“残渣”,通过精细的手工修复(比如Photoshop中的仿制图章工具),有经验的修复师或许能“脑补”和绘制出一些细节。然而,这种操作的成功率极低,且极易产生不自然的伪影,其结果更接近于艺术再创作,而非技术恢复。它要求修复者对图像内容有先验知识,并且投入大量的时间和精力,普适性几乎为零。

第二种,也是当前最引人注目的一种,是利用AI图像生成去马赛克技术。这并非真正的“去马赛克”,而是“再创作”。以深度学习中的生成对抗网络(GAN)或扩散模型为例,这些模型通过学习数百万张人脸或其他图像数据,掌握了“什么样的人脸是合理的”这一先验知识。当你给一个被严重模糊的人脸区域时,AI并不会尝试去“解模糊”,而是会根据模糊区域的轮廓、颜色和光影,“创造”出一个它认为最有可能的、全新的高清人脸。这个生成的人脸在五官布局、皮肤纹理上可能非常逼真,甚至与真人有几分相似,但它本质上是一个虚构的、不存在于原图中的“陌生人”。这项技术在影视修复、游戏角色生成等领域有巨大价值,但如果被误用于“恢复”敏感信息,其误导性和潜在风险是巨大的。它并非在“找回”丢失的信息,而是在“创造”全新的、看似合理的信息。

这就引出了一个至关重要的问题:我们为何如此执着于“打码图片恢复原图”?背后往往混合着好奇心、取证需求,甚至是不良企图。从伦理和法律的角度看,未经授权试图恢复他人刻意隐去的隐私信息,本身就是对他人隐私权的侵犯。而AI生成技术的滥用,更可能制造虚假信息、进行诽谤或诈骗,其社会危害性不容小觑。因此,在探讨任何技术技巧之前,我们必须树立一个基本准则:*尊重隐私,恪守法律底线。*技术的探索应当是向善的,用于提升数字生活质量,而非成为侵犯他人权益的工具。

与其将希望寄托于虚无缥缈的“恢复”技术,远不如将精力投入到更实际、更有价值的领域:如何正确给图片打码,确保隐私万无一失。这才是真正的“实用技巧”。一个安全的打码操作,应该遵循以下原则:

- 使用不透明色块:最简单也最有效的方法,就是使用纯黑色的矩形或其他形状色块,将需要遮盖的区域完全覆盖。这种方法不存在任何信息泄露的可能,因为它不是“处理”信息,而是“覆盖”信息。

- 高强度的模糊或像素化:如果必须使用模糊或马赛克效果,请务必使用高强度。高斯模糊的半径要设置得足够大,直到内容完全无法辨认;马赛克的方块尺寸也要足够大,让一个方块内包含丰富的原始细节,使其平均值变得毫无意义。

- 组合使用多种方法:可以先进行一次高强度模糊,再进行一次像素化,或者反之。多重有损操作的叠加,会进一步摧毁信息的可追溯性。

- 注意元数据(EXIF):有时候,泄露隐私的不是图像本身,而是附带的元数据,例如拍摄时间、GPS地理位置、设备型号等。在分享图片前,务必使用工具检查并清除这些敏感信息。一个简单的办法是,对打码后的图片进行一次截图,然后分享这张新的截图图片,因为截图通常会剥离大部分原始元数据。

- 局部打码的警惕性:确保打码区域完全覆盖了所有敏感信息,包括背景中可能出现的倒影、文件名、屏幕内容等。一个微小的疏忽,都可能导致“千里之堤,溃于蚁穴”。

对“恢复”的执念,实际上映照出我们对数字信息脆弱性的焦虑。我们担心自己的隐私被窥探,也好奇被隐藏的秘密。然而,技术发展的方向,应当是构建更坚固的“盾”,而不是锻造更锋利的“矛”。与其寄望于不存在的魔法,不如将目光投向更具建设性的领域:理解信息熵增的不可逆,掌握主动防御的艺术,并树立起尊重数字隐私的现代公民意识。这,或许才是探讨打码图片恢复这一议题背后,最值得我们深思的答案。